〒662-0813 西宮市上甲東園2-4-32

Tel 0798-52-0185 Fax 0798-52-0187

県西随想 ~県西歴史物語~

3つの校歌……時代を映して

来年、100周年を迎える県西は、1919年創立の前身の学校から数えて戦前2つと現在の計3つの校歌が知られている。兵庫県武庫郡西宮町の町立西宮商業学校の校歌は、「仰げ六甲」。やがて西宮が市になり、次の西宮市立商業学校校歌の誕生で、この「仰げ六甲」は西宮市立商業学校の校友会歌となった。そして戦後の昭和25年に制定され現在も歌われている兵庫県立西宮高等学校校歌。この3つである。歌詞を見てみよう。

◎西宮商業補習学校校歌「仰げ六甲」(作詞:岡部繁雄、作曲:山縣茂太郎)

一、仰げ六甲峯高く 見よ茅渟の海色深し

歴史はゆかし西宮 ここに聳ゆるわが

二、磨け智徳をたゆみなく 鍛えよ体力あくまでも

時代は求む至誠の士 集える吾等抱負あり

三、進め若人堂々と 遂げよ

不撓(ふとう)不屈(ふくつ)の意気は燃ゆ 栄ある校風光あり

◎西宮市立商業学校校歌(作詞:吉澤義則、作曲・永井孝次)

一、風に晴れたる茅渟の海 波の穂白くかがやくや

夏爽快に気ははずむ 視よ教室の戸を押せば

目路に澄みたる空高し

二、雪に明けたる武庫の山

冬清新に血はおどる 聴け校庭に土ふめば

足に大地の響きあり

三、

戎の宮の力あれと 心をみがき身をきたえ

励むや我等商業校

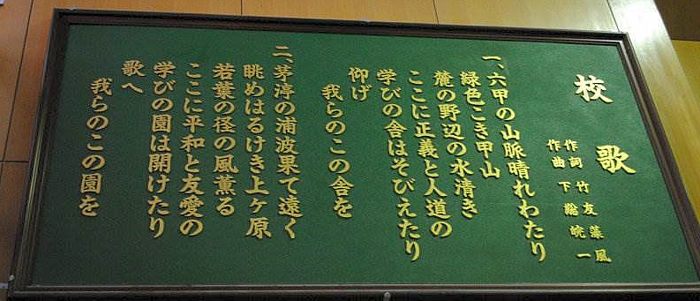

◎兵庫県立西宮高等学校校歌(作詞:竹友藻風、作曲:下總皖一)

一、

麓の野辺の水清き ここに正義と人道の

学びの

二、

若葉の

学びの園は開けたり 歌へ 我らのこの園を

この3つの校歌に共通するのは、西宮の地理的環境、つまり見上げる「六甲」(武庫の山)と、前にひらける「茅渟」(大阪湾)という、山と海が出てくることである。「大正デモクラシー」の比較的自由な教育の時期に生まれた「仰げ六甲」は個人の錬成を歌い、情感豊かに比較的ゆっくりなバラード風で歌われる。しかし、戦時体制の「戦争の昭和」に重なってくる市立西宮商業学校の校歌は、勇ましいアップテンポなマーチ風とも言える曲であり、皇国という言葉にしても、神社の神の力を祈念する点でも、その歌詞は当時の皇国史観や国家神道、報国という思想の強い影響下にあることがわかる。今津春風町の校地内には天皇・皇后の写真(御真影)と教育勅語を納める奉安殿が作られ、卒業生の証言ではこの前で最敬礼をさせられていた。一方、敗戦後すぐ作られた県西の今の校歌は、「正義」「人道」「平和」「友愛」という言葉で新しい時代を告げ、一番が「そびえたり」と垂直的、二番が「開けたり」と水平的で歌詞に変化を見せながら民主主義の時代の新制高校の清新な息吹を感じさせている。校歌は時代を映すといえるだろう。

西宮商業補習学校校歌「仰げ六甲」の作詞者:岡部繁雄については詳しくはわからない。ただ県西の『創立50周年記念誌』(1969年)の巻末の旧職員録には名前があり、戦前からの職員であったと思われる。この旧職員録では、大阪府立高津高等学校(大正7年創立)に転勤していることがわかる。作曲者:山縣茂太郎は大阪学芸大学(現・大阪教育大学)で松永

西宮市立商業学校校歌は、甲種昇格を機に1939(昭和14)年8月22日にできた。中川新吾教諭の依頼した作詞者:吉澤義則(1876―1954)は、京都帝国大学の名誉教授になる国語学者、国文学者で歌人。源氏物語研究の権威であったという。作曲者:永井孝次(1874―1965)は、鳥取市出身、小さい頃よりキリスト教会で讃美歌やオルガンに親しみ、東京音楽学校卒業後、各地の学校で音楽教育を実践して、多くの校歌を作曲した。1915(大正4)年には西日本初の音楽学校である私立大阪音楽学校(現・大阪音楽大学)を創立した。宮商は、吉澤・永井という最も高名な2人に校歌を依頼したことになる。

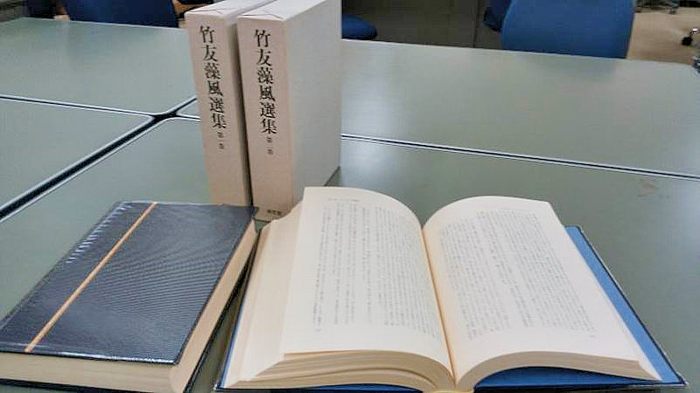

兵庫県立西宮高等学校校歌の作詞者:竹友

|  |

| 下總皖一先生像(埼玉県加須市) | 竹友藻風が学んだ同志社の神学部 (現・クラーク記念館) |

| |

| 竹友藻風選集(全2巻、南雲堂、1982) | |

| |

| 体育館内の校歌 | |