Ⅰ 学校の概要

1 児童生徒数,学級数,教職員数

(1)児童生徒数,学級数

| 普通科 | 海洋科学科 | ||

|---|---|---|---|

| 1学年 | 生徒数 | 75 | 40 |

| 学級数 | 2 | 1 | |

| 2学年 | 生徒数 | 69 | 38 |

| 学級数 | 2 | 1 | |

| 3学年 | 生徒数 | 74 | 40 |

| 学級数 | 2 | 1 |

(平成30年5月1日現在)

(2)教職員数

校長,教頭,事務長,船長,主幹教諭,教諭,養護教諭,実習助手,臨時講師,主査,事務職員,校務員,実習員、船員 等

合計64名

(平成30年5月1日現在)

![]()

本校は,昭和21年4月1日に兵庫県立香住水産学校として開校認可され,昭和23年4月1日に兵庫県立香住水産高等学校と改称し,昭和24年3月学制の実施により,漁業科,水産製造科,普通科が設置され,昭和27年2月7日に現在の校名である「兵庫県立香住高等学校」となった。

平成2年からは水産製造科を水産食品科と改称し,平成19年に漁業科,水産食品科を統合し,海洋科学科となった。また,施設・設備については,寄宿舎,格技場,艇庫,漁業水産実習棟が整備され,海洋資源調査や遠洋漁業実習等を行う大型実習船「但州丸」,沿岸漁業実習等を行う小型実習船「しりうす」,水産食品調理加工施設,屋内大型飼育水槽施設など充実した設備を有し,特色ある教育を行っている。

「真理を究め,責任を果し,敬愛を尽す」の校訓のもと,家庭・地域社会と連携して,志と夢を育む教育を推進し,知・徳・体の調和した,こころ豊かな人間の育成をめざしている。

2 地域の概況

本校の位置する兵庫県北部の日本海沿岸域は,山陰海岸ジオパークとして「世界ジオパーク」へ認定されている。日本海形成から現在に至る様々な地形や地質が存在し,海,川,山など風光明媚で豊かな自然がある。その多彩な自然を背景とした人々の文化や歴史もあり,農林水産業が盛んな地域である。香住の主な基幹産業は水産業であり,松葉ガニ(ズワイガニ),香住ガニ(ベニズワイガニ),ホタルイカやカレイなどの漁業と,それらを用いた水産加工業が盛んに行われている。さらには,その新鮮な食材を提供する民宿業も盛んに行われている。また,地域のエコツーリズム(ジオツーリズム)を通じた自然遺産の保全や地域活性化につながる活動も盛んで,カヤックなどの自然体験を利用した観光産業にも力を入れている。

近くを流れる矢田川では,毎年アユの回遊が見られるものの年々漁獲量が減少しており,河川環境の保全が求められている。

香住高校近隣の豊岡市では,コウノトリの放鳥やヒヌマイトトンボの保護が行われている。そのため,これら絶滅危惧種の生息地として重要な円山川河口域および周辺水田は,兵庫県内で唯一ラムサール条約に登録されている。

香住高校は,このように豊かな自然の中で環境教育を実施するのに非常に恵まれた環境にある。また,環境と地域住民が非常に密接に結びついている地域にある。

3 環境教育の全体計画等

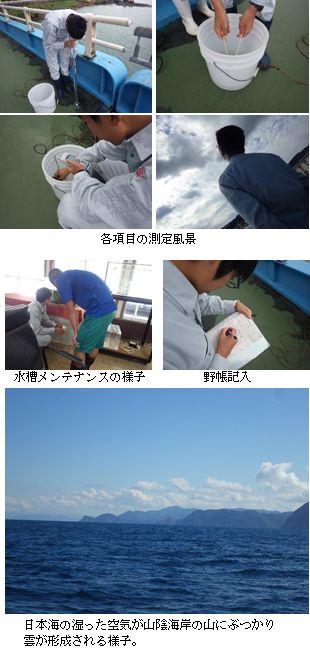

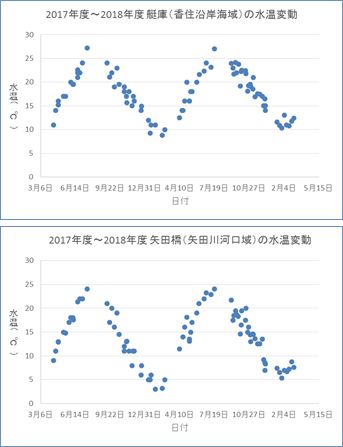

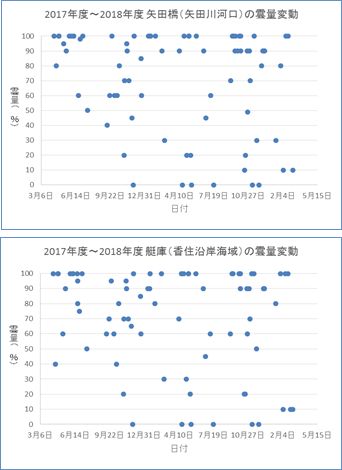

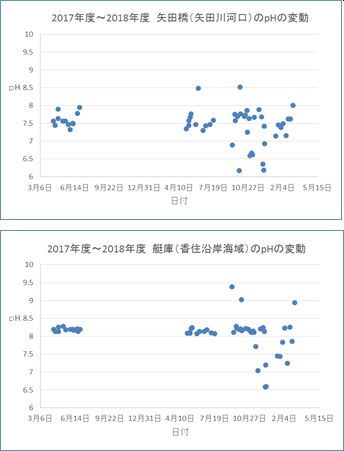

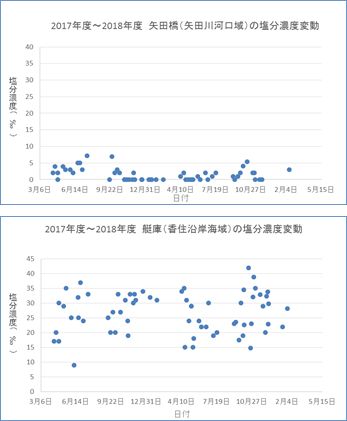

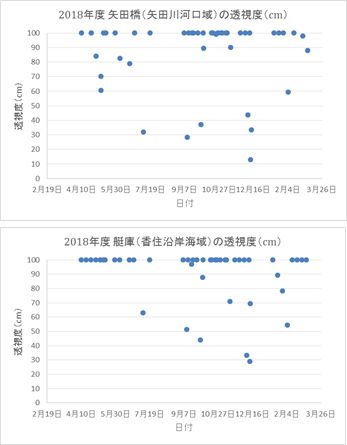

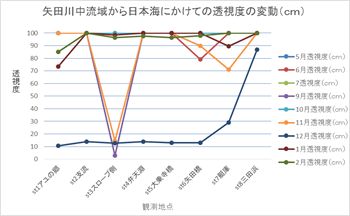

(1)定点観測(pH,水温,塩分濃度,透視度)

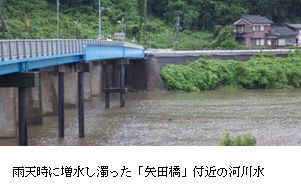

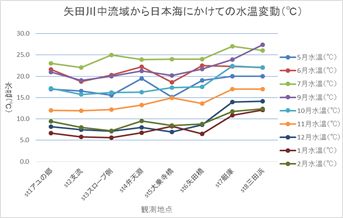

これまで香住高校で実施してきた観測地点である香美町内の河川(矢田橋),海(艇庫前)における観測を継続して行う。定点は,週1回程度継続して観測を行い,環境の経年変化をモニタリングする。また,河川と海との連続的な変化をモニタリングするために,水温と透視度のみ同時に複数の観測地点で観測を行う。観測頻度は月に1回を予定している。

ラムサール条約登録湿地でも水温や塩分濃度などの水質観測を実施する。

(2)生物相調査

ラムサール条約に登録されている円山川河口域および周辺水田にて生物相調査を行う。前年度までは,魚類を中心に調査を行ったが,今年度は,魚類だけではなく鳥類や両生類など様々な生物相を調査し,様々な生物の立場から多角的に環境保全について考えた。

また,香住の定点観測地点(河川および海)についても,生物相調査ができないか検討する。継続したモニタリング調査を実施することで環境の変動と生物相の変動の相関性を把握していきたい。

(3)環境保全活動

- 魚類の放流による環境保全への啓発活動

- 生物相調査とその結果報告による啓発活動

- 魚類などの標本作り

- 香住高校水族館の実施による地域の水圏保全に関する啓発活動

- クリーンアップ作戦

- ワカメ養殖による地域食材普及活動

- 魚道や湿地の整備活動

- 環境保全の啓発活動

- 地域の幼・小・中学生,住民と一体となった環境保全活動を展開する。

- シーカヤックを使用しての海岸清掃活動を行う。

- 日本海の魚類,河川の水生生物の標本を公開する。

これらの活動実績が評価され,平成28年度グリーンスクール表彰校として兵庫県から表彰され,平成29年度にはその取り組みを教育実践事例として発表した。

Ⅱ 研究主題

環境学習を通した地域を愛する人づくり

~ 美しい海や川,守り続けるための環境保全活動 ~

Ⅲ 研究の概要

1 研究のねらい

日本海や河川の水質分析を行うことにより,自然環境の経年変動や地球温暖化の兆候を把握し,生徒の環境保全への感心が高まることを期待している。また,生物相を調査することにより,環境の変化と生物の変化の結びつきや生態系のバランスを学習させたい。

本校の所在する兵庫県北部の日本海地方は,豊かな海の幸を活かした水産業が基幹産業として発展してきたが,近年の海洋資源の乱獲等により,漁獲量が減少傾向にあるのが現状である。このような背景の中で,獲る漁業だけではなく海洋資源を管理し,海洋資源を持続可能なものにしなければならない。そのためには,地域の水圏環境を継続的に保全することが最も重要であると考えられる。本校の持つ海洋に関する専門的な技術を活かし,日本海や地域の河川の水質分析を行うことにより,地域の環境の現状を知り,県民に対して広く情報発信を行い,環境保全の重要性を啓発することができる。

様々な取り組みを通して,生徒に「地球環境を継続的に保全するために,何をしなければならないか」を考えさせる機会を作りたい。そして,調査した内容をまとめ,学校外へ出向き,さまざまな場所で啓発活動を行っていきたい。

これらの学習により,かけがえのない地元地域の自然環境の保全や,地球規模での環境保全に目を向けられる生徒を育成したい。

具体的な研究のねらいは,以下の通りである。

- 海洋観測や水質,生物調査について基本的な観測及び調査方法を習得し,実際に活用できる実践力を育成する。理系大学進学時にも研究分野で活用できる様々な能力を身につける。

- 環境のための地球規模の学習及び観測プログラ(グローブ)推進事業に参加することで,最新の地球環境の観測方法を学ぶ。

- 環境調査を通じて,海,川,山は水でひとつにつながっていることを再発見し,地域の水圏をしっかりと保全することが大切であることを学習する。

- 海洋資源の持続的な利用をするためには,環境保全が最も重要であることを理解し,水産業や海洋関連産業における使命や責任を担う職業人としての規範意識や倫理観を育成する。

- 日本海における水質状況を把握し,年変動などの長期的な変化をモニタリングする。また,生物相を調査することで,環境と生物の繋がりを学習する。

- 環境活動を重視した高校として,日本海地方におけるモデル校となり,全国に環境情報を発信する活動を行うなど,環境活動の先駆的な取り組みを行う。

2 校内の研究推進体制

(1)研究推進体制

「グローブ事業推進特別委員会」を校内に組織し事業を推進する。

校長-教頭-グローブ事業推進委員会

グローブ事業推進委員会

ア 教員

委員長(1名),委員(12名)

イ 生徒

観測は,海洋科学科の2,3年を中心として行った。有志を募った調査の場合は,普通科の生徒も共に活動を行った。

(2)観測体制

①観測分野

GLOBE観測分野の「Hydorogy(水質)」を測定した。

②観測地点

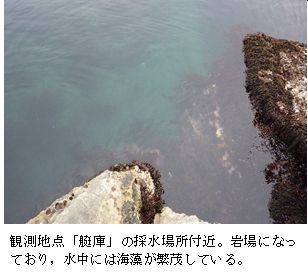

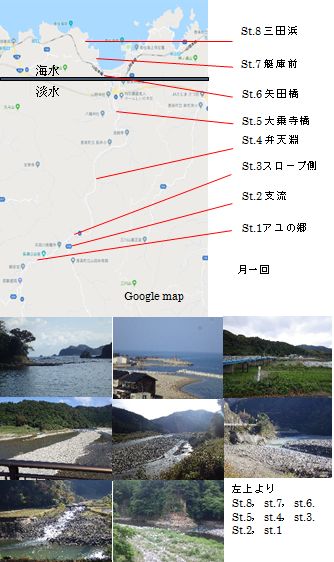

観測は,本校から徒歩10分の場所にある艇庫前の海岸「艇庫」および同じく徒歩10分の場所にある矢田川の河口にかかる矢田橋「矢田橋」の2ヶ所を定点とした。

③観測項目

以下の5項目を観測した。

ア 水温 イ 天候(雲量)

ウ pH エ 比重(塩分濃度)

オ 透視度

④観測回数及び観測者

本年度の観測は,海洋科学科アクアコース3年生(17名)が科目「海洋環境」で,アクアコース2年生(13名)が科目「海洋環境」で行った。観測回数はそれぞれ週1回を目標に行った。なお,観測と同時にJR香住駅に香住高校が設置している海水魚水槽のメンテナンスも実施している。

矢田川の流域同時観測は月1回実施した。なお,観測項目は,水温と透視度のみ行った。

⑤観測時間

観測時間は,授業が実施される8:35~

15:15の間に実施した。なお,海洋環境の授業は3,4時間目が多く,11:30分前後に観測することが多かった。

(3)観測機器などの設置状況

観測は,以下の方法と機器で行った。

- 水温・・・・・・・棒状水銀温度計

- 天候(雲量)・・・目視

- pH・・・・・・・・pHメーター

- 比重(塩分濃度)・赤沼式比重計

- 透視度・・・・・・透視度計(max100cm)

透視度計を覗き込んだ写真

3 研究内容

(1)グローブの教育課程への位置付け

2年生及び3年生の海洋科学科アクアコース(海洋環境類型)の生徒を中心として観測を行った。そのため,教育課程との関連した科目は,2学年の教科「水産」における科目「海洋環境」と,3学年の教科「水産」における科目「海洋環境」および「課題研究」である。

また,クリーンアップ作戦は学校行事の特別活動として行い,水族館実習はアクアコースの就業体験として行った。その他に,香住高校水族館や魚類の放流事業に関してはアクアコースの実習の一環として実施した。

ラムサール条約登録湿地の生物調査,観察会および整備は,有志を募って行っている。

(2)グローブを活用した教育実践

①「海洋環境」における水圏観測

海洋科学科の授業「海洋環境」の中では,数名の班に分かれて海洋観測を実施している。

海洋科学科の生徒は,もとより海洋環境に関する興味・関心が高く,非常に熱心に観測に取り組んでいる。観測を実施することで,将来,水産業に携わるものとしての能力の向上も促せた。

②ラムサール湿地生物調査

4年7月に「円山川下流域および周辺水田」がラムサール条約に登録されたことを契機とし,コウノトリをはじめとした水鳥や湿地の生物,およびそれらの生息環境の保全を進める必要性が高まっている。

そこで但馬県民局主催・コウノトリ市民研究所指導のもと,高校生を主体とした調査保全活動が行われ,生態調査データの蓄積,湿地の保全活動が進められている。また,調査を通じて次世代の但馬の環境保全を担う人材育成が図られている。

兵庫県立香住高等学校では,普通科・海洋科学科問わず,生物や環境保全に興味・関心をもつ生徒を中心に有志を募り,この調査に参加している。

豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地にて2014年~2018年(年1~3回)に合計14回調査を実施した。調査には小型定置網を使用し,調査前日に仕掛けたものを調査当日に引き上げ,採補された魚種と匹数を確認した。

調査の結果,戸島湿地には淡水魚だけではなく海水魚や,その他淡水と海水を回遊する魚など多種多様な魚種の生息が確認された。

香住高校では,様々な生物の観点から環境保全をすることが必要であると考えており,戸島湿地以外にも,桃島池におけるヒヌマイトトンボ調査,田結湿地における魚類・水生昆虫調査,阿瀬渓谷における両生類調査,円山川流域における野鳥調査なども実施している。2014~2018年の計5回実施した野鳥観察で確認できた野鳥を示している。コウノトリ,サギ類,猛禽類やカモ類など計25科51種の野鳥の生息を確認した。

また,2018年度は特別非営利法人日本ハンザキ研究所の指導の下,特別天然記念物であるオオサンショウウオの生態調査も実施した。

③アクアコースにおけるトロール航海

8月(2017・2018年)に本校実習船「但州丸」によるトロール航海を実施した。深海性魚介類相の調査や,カレイの仲間であるヒレグロの体長と耳石輪紋数の関係性を調査した。なお,調査結果はポスターにまとめ,平成29年度日本水産学会中国・四国支部例会や平成30年度マリンチャレンジプログラムにおいて発表した。

④グリーンスクール教育実践発表

これまでの環境教育の取り組みが評価され,平成28年度には,グリーンスクール表彰校として兵庫県に表彰された。そのため,平成29年度には兵庫県庁にて環境教育実践発表を行った。

⑤クリーンアップ作戦およびカヤックによる海岸清掃

クリーン但馬10万人大作戦の時期に合わせた恒例行事である「クリーンアップ作戦」を実施した。ちょうど定点観測地点となる「艇庫」と「矢田橋」の間の海岸沿いを,全校生徒でゴミを回収した。漂着物のプラスチック,缶や瓶などを回収した。生徒は,発泡スチロールの破片など細かなゴミも一生懸命回収した。

また海洋科学科の生徒は,カヤックにより陸からでは行けない海岸の漂着ゴミの清掃も実施した。漂着ゴミには,外国から流れ着いたと思われるゴミも多く,地球規模での環境保全の重要性を認識させられた。

⑥香住高校水族館の実施

2017年(2018年は警報発令により実施できず)には5回目となる「香住高校水族館」を実施した。海洋科学科アクアコースの生徒が採集し育成した海洋生物を,地元の住民に公開した。水槽や養殖池の公開だけではなく,タッチプールやクイズコーナーを設け,アクアコースの生徒が案内することで,家族連れや子供にも盛況であり,400名以上の住民の来校があった。

⑦城崎マリンワールドでの就業体験

10月~11月にかけて,城崎マリンワールドにて水族館実習を行った。これは海洋科学科アクアコースの2年生の就業体験として実施されたもので,現場での専門的な知識や技術の習得のために行われる。魚類班と海獣班に分かれ,餌の準備や水槽の掃除など,水族館の飼育員の方々に丁寧に指導していただいた。この実習のために香住高校のアクアコースに進学してきた生徒も多く,皆とても熱心に実習に取り組んでいた。水族館の飼育員の方々にも,香住高校生の頑張る姿勢をとても喜んでいただいた。

Ⅳ 研究の成果と課題

観測地点が近いためどちらもほぼ同じ雲量となっている。目視による雲量の確認ではあるが,香住付近では,年間平均して約70%が雲に覆われている。

透視度は,「矢田橋」では平均86.1cm,最大100cm~最小13.0cmで,「艇庫」では平均90.6cm,最大cm~最小29.0cmと,ともに透視度100cm以上の日が非常に多く,非常に透明な水質が維持されていることがわかる。なお,著しく透視度が低下しているときは,河川や海が豪雨や暴風に見舞われた後であった。

Ⅴ 今後の展望

1 定点観測地

現在,行っている定点観測地点をさらに海側と川の上流域に拡大していき,さらに連続した海と川の調査を実施していきたい。

2 生物相調査の実施

ラムサール登録湿地における生物調査を継続して実施する。継続的なモニタリング調査を実施することで,環境中での生物の変動を把握したい。また,外来生物の変動把握や対策も可能な限り実施していきたい。

矢田川の観測地点付近には,多様な水生昆虫が棲息しているため,指標生物として水生昆虫相を把握したい。水温や透視度との相関性なども模索し,環境と生物の繋がりを意識した調査を実施していく必要がある。

また,今年度実施したアクアコースでのトロール航海もまた実施し,水深や水温の変動と生物相の関係を把握したい。

今後も,このような生物相の調査を継続して実施し,生物や環境保全に興味・関心を持つ生徒を増やしたい。生徒には,観測技術だけではなく,生物調査に必要な同定手法の習得や,必要であれば飼育・培養方法技術を習得させ,将来,環境保全に携わる人材の育成を図りたい。

3 その他の活動(学校行事や実習)

今後も,クリーンアップ作戦のように香住高校の全校生徒で取り組める学校行事を実施する。その際,事前に環境問題について調べさせ,学校全体で環境保全に関する興味・感心を育成したい。

また,これまで海洋科学科の授業を中心に観測を行ってきたが,普通科の生徒でも参加できる雲量や気温などの観測項目を検討し実施する。

海洋科学科ならではの技術や設備を使った各種実習を通して,魚類の放流による環境保全への啓発活動,生物相調査とその結果報告による啓発活動,ワカメの養殖による地域貢献と環境保全活動,山陰海岸ジオパークを活かした環境保全の啓発活動,就業体験などを実施する。