23.植物の色素を利用した指示薬 |

| もくじへ |

| [目的] | 植物よりアントシアンを抽出し水溶液の液性を調べる指示薬を作る。 |

| [領域] | 化学:酸と塩基 |

| 1. | 紫キャベツを利用した指示薬の作成 | |

| [準備] | 紫キャベツ 塩酸HCl 水酸化ナトリウムNaOH水溶液 液性を調べるもの(石鹸水 酢など) | |

| [操作] |

| 1) | 紫キャベツを細かく刻み、ひたひたに浸かる程度の水を加え加熱する。キャベツの色が抜け液が紫色になったら加熱を止める。 | |

| 2) | 一定濃度に薄めていった塩酸・水酸化ナトリウムや純水(pH7)に色素抽出液を加え、比色見本を作る。 | |

| 3) | 作成した比色見本を使用してさまざまな水溶液の液性を調べる。 | |

|

| [留意点・工夫点] | ||||

| ・ | その他の色素抽出法 | |||

| ・ | 抽出液は変色しやすいが、濃塩酸(35%)をエタノールで35倍に希釈した1%エタノール塩酸で抽出すると比較的長期の保存ができる。水酸化ナトリウム等で中和してから使用するとよい。 | |||

| ・ | 抽出した色素をろ紙に染み込ませれば試験紙として使用できる。 |  | ||

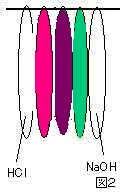

| ・ | 抽出液をヴィスキングチューブ(セロハンチューブ)に入れ数本つるし、両端に塩酸・水酸化ナトリウムを入れたものを置けばpHによる色の変化が時間を追って観察できる。(図2) | |||

| ・ | 紫キャベツ以外ではムラサキツユクサの花、赤シソ、アズキ、ブドウの汁、ブルーベリーエキスも使用できる。アズキは新しいものを使用する。 | |||

| ・ | 比色見本を作る場合、0.1mol/lのHClはpH1、0.1mol/lのNaOHはpH13の標準液になる。 | |||

| 2. | 花の色素とpHの関係 | |

| [準備] | 有色の花 エタノールC2H5OH 0.01mo/l塩酸HCl 0.01mol/l水酸化ナトリウムNaOH水溶液 | |

| [操作] |

| 1) | フィルムケースエタノールを入れ、花びらを2〜3日つけ色素を抽出する。 | |

| 2) | 塩酸をビーカーに入れ色素抽出液を数滴加える。ビュレットから水酸化ナトリウム水溶液を滴下して中和滴定を行い、pHによる色の変化を観察する。 |

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | アントシアン系色素を多く含む花は、pHによる色調の変化が大きい。 | |

| ・ | 花びらは色の混ざっていないものを使う。肉質の柔らかいものが比較的色の変化がよくみられる。(例 アサガオ) | |

| ・ | 黄色の花は酸・塩基で変化しにくい。白色もあまり変化はみられない。 | |

| ・ | 鮮やかな色でもいい結果が得られないものがある。(例 キキョウ) | |

| [全般的な留意点・工夫点] | |

| ・ | アントシアンは花・果皮に含まれ、赤・青・紫などの色を示す色素の総称である。配糖体としてのアントシアニンと糖以外の成分アントシアニジンをあわせてアントシアンといい、秋の紅葉の色もこの色素による。色素成分であるアントシアニジンは水・アルコールに可溶、酸性に赤、中性で薄紫色、塩基性で青から緑、黄色を示す。アントシアンは植物体中でカルシウム、マグネシウムなどの金属塩をさまざまな錯体をつくり、花や、果皮の多様な色を作り出している。 |

| [関連実験] | 酸と塩基 中和滴定 |

| [参考文献] | 兵庫県理化学会会誌第43号「花の色素とpHの関係」田中明美 |

| もくじへ |