40.カフェインの分離 |

| もくじへ |

| [目的] | 食品中に含まれるカフェインを分離する。 |

| [領域] | 化学:物質の分離 |

| 1. | 飲料中におけるカフェインの抽出 |

| [準備] | 試料(紅茶・インスタントコーヒー・緑茶など) 無水硫酸ナトリウムNa2SO4 オキシドール(3% H2O2) クロロホルムCHCl3 塩酸HCl アンモニアNH3水 分液ロート | |

| [操作] |

| 1) | 沸騰させた純水に試料を入れ、しばらく静置し抽出した液を、室温まで冷ました後クロロホルムで数回抽出する。 | |

| 2) | 2層に分離したら、下層(クロロホルム)に無水硫酸ナトリウムを加えて、水分除去する。 | |

| 3) | 乾燥したカフェインを取り、オキシドールと希塩酸を数滴加え、ゆるやかに加熱して水分を蒸発させ、充分冷えたらアンモニア水を数滴加える。(ムレキシド反応による確認) |

| [留意点・工夫点] | |||

| ・ | 試料は純水200mlに対して紅茶・緑茶のティーバック2個ぐらいがよい。 | ||

| ・ | コーヒーを使う場合は炭酸ナトリウムを加えて沸騰させる。 | ||

| ・ | カフェインを含まない麦茶などと比較してみるとよい。 |  | |

| ・ | クロロホルムは光にあたるとホスゲンという毒ガスが発生するので取り扱いに注意する。 | ||

| ・ | クロロホルムの代わりにジクロロメタンCHCl2でもよいが、懸濁(乳化)状態になりやすいので激しくふりまぜすぎないように注意深く行う。 | ||

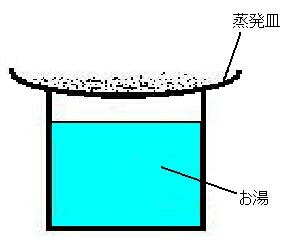

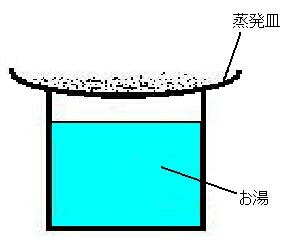

| ・ | 2で右図の様にしてドラフトに放置すると早く溶媒が無くなる。 | ||

| ・ | 分液ロートを使用しない場合は、試験管の底まで届く先端を細くしたピペットでクロロホルム層を吸い取り集めた後、無水硫酸ナトリウムで水分除去するとよい。 |  | |

| ・ | ペットボトルを使って写真の様な器具を作ると、簡易分液ロート立てとして代用できる。 | ||

| 2. | 昇華性を利用したカフェインの分離 | |

| [準備] | 抹茶 オキシドール 塩酸 アンモニア水 ホットプレート アルミホイル 時計皿 | |

| [操作] |

| 1) | 抹茶1.0gをアルミホイルに平らにのせて、秤量した時計皿をかぶせ、ホットプレートで 加熱する。 | |

| 2) | 時計皿を放冷した後、秤量してカフェインの収量を調べ、ムレキシド反応で確認する。 |

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | 抹茶は使用前にデシケータ等で乾燥させておく。 | |

| ・ | ホットプレートは200℃に温めて20〜25分ぐらい加熱し、蓋はしない。 | |

| ・ | アルミホイルは両端を折っておくと扱いやすい。 | |

| [全般的な留意点・工夫点] | |

| ・ | ムレキシド反応により、カフェイン(白色結晶)を確認することができる。ムレキシド反応による色の変化は、カフェインが過酸化水素水と塩酸でアマリン酸(黄赤色)になり、さらにアンモニア水を加えることでムレキソイン(紫紅色)になるためである。 |

|  |  |

| ・ | カフェインはコーヒー、紅茶、緑茶などに含まれており、強心剤、利尿剤、中枢神経興奮剤、血管拡張剤などの作用があり、風邪薬にも含まれる医薬品としても利用される。 |

| ・ | カフェイン含有量 | |

| 茶葉 1〜5%

コーヒー豆 0.8〜1.75% 抹茶 0.15〜1.85% | ||

| [関連実験] | 物質の分離と精製 |

| もくじへ |