10.コロイドと散乱光 |

| もくじへ |

| [目的] | コロイド溶液中に光を通し、コロイド粒子の量や大きさによる散乱光の色の変化を観察する。 |

| [領域] | 物理:光の散乱 化学:コロイド |

| 1. | ガラス円筒で夕焼け空を観察する |

| [準備] | コロイド溶液 ガラス円筒容器(メスシリンダーなど) 光源 | |

| [操作] |

| ガラス円筒容器にコロイド溶液を入れ底面から光をあて、暗くした室内で観察する。 |  | ||

| [留意点・工夫点] | |||

| ・ | コロイド溶液はアルコールに溶かしたイオウや薄めた牛乳が使用できる。 | ||

| ・ | 容器は透明で、ある程度高さのあるものならペットボトル等でもよい。ビニールのかさ袋を使用すれば、袋を横にして光をあてることもできる。 | ||

| ・ | 光源は懐中電灯等が使用できる。オーバーヘッドプロジェクターの上に容器を置いてもよい(容器の底面部以外は厚紙で覆い、余分な光は遮っておく)。 | ||

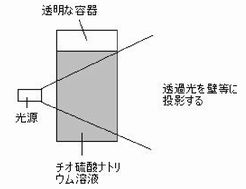

| 2. | イオウのコロイドで夕暮れを再現する | |

| [準備] | チオ硫酸ナトリウムNa2S2O3・5H2O水溶液 塩酸HCl 光源 | |

| [操作] |

| 透明な容器にチオ硫酸ナトリウム水溶液を入れ、光を当てる。溶液に少量の塩酸を加え、すばやく攪拌し、投影される光の色の変化を観察する。 |  | ||

| [留意点・工夫点] | |||

| ・ | チオ硫酸ナトリウムの濃度は薄いほうがよい(0.02〜0.03mol/l程度)、塩酸は濃いものを少量加える(6mol/l以上)。 | ||

| ・ | 容器はビーカーでもよいが、薄い角型水槽等の方が光がきれいに投影できる。厚手の小型ビニール袋(7〜8cm幅のチャック付きのものが便利である)に溶液を入れ光源の前にかざしてもよい。 |  | |

| ・ | 光源にはスライド映写機等が使用できる。1同様オーバーヘッドプロジェクターの上に溶液を入れたシャーレを置いて、天井に投影してもよい。光量が弱いものや、集光度が高い懐中電灯は天井や壁一面への投影には適していない。 | ||

| ・ | 塩酸を加えることで生成したチオ硫酸H2S2O3が分解して、亜硫酸H2SO3とコロイド状のイオウSとなる。コロイド状イオウ生成には25〜30秒かかる。コロイドの生成量により、光は白から黄、赤、暗色へと変化していく。 | ||

| [1・2共通の留意点・工夫点] | |

| ・ | 昼間の空は、空気分子により波長の短い青の光が散乱され青く見えている。日没時には、太陽光線がチリ等の粒子も含む大気中をより長く通るため、波長の短い光は散乱により失われ、波長の長い赤や橙の光のみが地上に届き、夕焼けの色となっている。この実験では、コロイド粒子が大気中のチリ等と同じ役割を果たしている。1の場合は上層にいくほど、2の場合は時間が経つにつれ、光はより多くのコロイド粒子中を通過するので、夕暮れ時の空と同様の色の変化を示す。 |

| 3. | 金のコロイドの色変化を観察する。 | |

| [準備] | 塩化金酸H[AuCl4]・4H2O水溶液 クエン酸ナトリウム水溶液 水浴器 | |

| [操作] |

| 純水に塩化金酸水溶液とクエン酸ナトリウム水溶液を加え、80℃に保ちながら静かに攪拌する。 |

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | 塩化金酸とクエン酸ナトリウムの濃度はともに1%程度。純水94mlに対し塩化金酸水溶液1mlとクエン酸ナトリウム水溶液5mlを加える。 | |

| ・ | 加温は30分程度おこなう。時々ビーカーを取り出し色の変化を観察する。紅赤色になった後もさらに5分程加熱を続ける。 | |

| ・ | 使用する水に不純物の混入が少ないほどコロイド溶液の安定性が増す。イオン交換水より蒸留水のほうがよい。 | |

| ・ | 出来上がったコロイド溶液を保存しておく場合は、保護コロイドとして1%アラビアゴム水溶液やデンプン水溶液をコロイド溶液の1/5程度加え、密封容器に入れるとよい。 | |

| ・ | 金コロイド溶液に食塩水を滴下し凝析を起こさせると、生成時とは逆の色の変化を観察できる。 | |

| ・ | クエン酸ナトリウムにより、金の錯イオンが還元され金コロイドとなる。コロイド粒子の大きさの変化により薄い黄色から青、紫になり、さらに赤味を帯びていく。金コロイドは、溶液が紅赤色を示す15〜25nmの大きさの粒子のときに最も安定している。 | |

| ・ | 赤色ガラスの着色に金コロイドを利用する場合がある。コロイドによるガラスの着色には、銀(黄)、銅(赤)、セレン(ピンク)なども利用されている。 | |

| [関連実験] | コロイド溶液 |

| [参考文献] | 「世界大百科事典」 下中邦彦編 (平凡社)

「たのしくわかる化学実験」 左巻健男 (東京書籍) |

| もくじへ |