4.大気圧を体感する |

| もくじへ |

| [目的] | 大気圧が大きな力を持っていることを知る。 |

| [領域] | 物理:圧力 熱

化学:気体 物質の三態変化 地学:大気圧 |

| 1. | 空き缶をつぶす |

| [準備] | 空き缶 割り箸 | |

| [操作] |

| 1) | 空き缶に水を入れ、蒸気が出るまで加熱する。 | |

| 2) | 水を張った水槽に缶をさかさまにしてつける。 |

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | 缶に入れる水は多くても少なくてもうまくいかない。350ml缶ならば調理用大さじ1杯の水が適当である。 | |

| ・ | 加熱すると缶が熱くなるので、持ち手としてプルトップに割り箸を通しておく。蒸気が出きってしまわないようにする。 | |

| ・ | 水につけるときは一気につける。 | |

| ・ | 生徒実験にはアルミ缶が適している。スチール缶は薄いものでなければうまくいかない。演示には18リットル缶を用いてもよい。 | |

| ・ | ドラム缶を焚き火で加熱し放水で冷やして行うこともできる。 | |

| ・ | 円缶はつぶれるが四角缶は難しい。形状の違いで力のかかり方が違う。 | |

| 2. | 二階からジュースを飲む | |

| [準備] | エアチューブ(5m) ジュース | |

| [操作] |

| 二階からエアチューブを垂らし、一階のジュースを飲む。 |  | ||

| [留意点・工夫点] | |||

| ・ | 大気圧の差で上がる。 | ||

| ・ | 一気に吸い上げてもうまく上がらない。小刻みに吸い上げ ると成功する。 | ||

| ・ | 肺活量には関係ない。 | ||

| ・ | 理論的には10m吸い上げられるが、チューブの中の水蒸気圧等で8~9mが限界である。 | ||

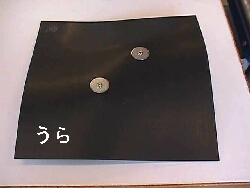

| 3. | 大気圧で机を持ち上げる | |

| [準備] | 取っ手付きゴムシート 机 | |

| [操作] |

| ゴムシートを滑らかな机面に貼り付け取っ手を引っ張る。 |

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | 取っ手を引っ張る時は垂直に持ち上げる。 | |

| ・ | 材料:ゴムシート(黒天然ゴム系 30cm×30cm×0.8cm) 取っ手 ワッシャー 費用は500~600円。 | |

| ||

| ・ | ゴムシートの代わりにザラ紙の中央にセロテープで糸をつけ、机上に平らに置き、糸を引っ張り上げても大気圧を体感できる。 | |

| ・ | 机上に広げた新聞紙の中央までものさしを差込み、ものさしの端を下げて新聞紙を上げてみるのもよい。 | |

| ・ | ゴムシートを持ち上げた時、机の重さよりも周囲の大気圧の差による力(上向き)のほうが大きいと、ゴムシートごと机が持ち上がる。 | |

| ・ | 二つの物体間が大気圧より減圧されていると、二つの物体は離れにくくなる。(例 マルデブルグの半球) | |

| ・ | ゴムシートと机との関係が、離れにくくなったマルデブルグ半球の状態と同じとき、ゴムシートと机が持ち上がる。 | |

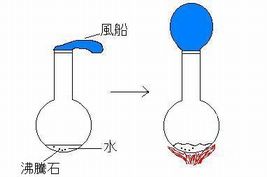

| 4. | 水蒸気圧と大気圧 | |

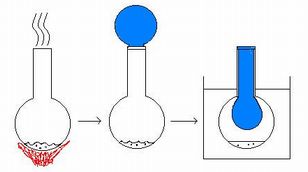

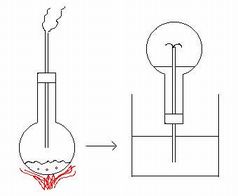

| [準備] | 丸底フラスコ ゴム風船 ガラス管付きゴム栓 水槽 | |

| [操作] |

| Ⅰ. | 沸騰させる。 | |

| ||

| Ⅱ. | 沸騰させる。 風船をつける。水で冷やす。 | |

| ||

| Ⅲ. | 沸騰させる。ガラス管を水につける。 | |

| ||

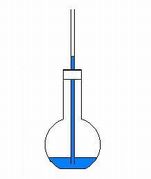

| Ⅳ. | 下の装置を1階から3階以上に持って上がりガラス管内の水位を見る。 | |

|

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | 加熱するフラスコの外側の水分は、よくふき取っておく。 | |

| ・ | 加熱時に炎がフラスコ内の水の部分だけに当たるようにバーナーを調節する。 | |

| ・ | 熱くなるので軍手を使用するとよい。 | |

| ・ | 風船の口を水でぬらしておくとはめやすい。 | |

| ・ | Ⅱの結果でフラスコの内壁に水滴がついているのを確認する。 | |

| ・ | Ⅳのガラス管は細い管を使い、はじめに水を入れておくとよい。後で入れるときは注射器を利用すると入れやすい。フラスコ内の水は少な目にする。水に色をつけておくと見やすい。 | |

| ・ | 水位はゴム栓より上で見る。カラービニールテープで印をつけると水位の変化がわかりやすい。 | |

| ・ | Ⅳのフラスコの中は1気圧、外との気圧差でガラス管内の水が上下する。1から3階で約1cm動く。 | |

| [関連実験] | 物質の三態変化 |

| [参考文献] | 「科学の本っておもしろい」 科学読物研究会編 (連合出版) |

| もくじへ |