13.物質の三態変化 |

| [目的] | すべての物質は粒子の集合であり、温度・圧力などの条件(エネルギー状態)の変化によって三態変化(固体・液体・気体)が起こることを知る。 |

| [薬品・材料] |

| | 氷 アンモニアNH3水 濃塩酸HCl |

| [器具] | フラスコ ガラス管 リトマス紙 ゴム風船 脱脂綿 |

| [操作] |

|

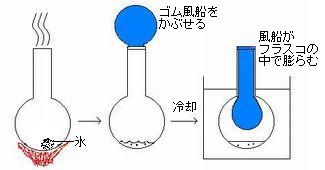

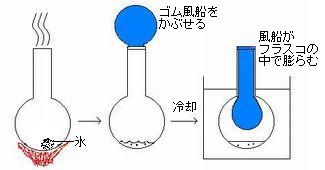

| a. | 物質の状態変化(固体→液体→気体) |  |

| 1) | フラスコに一辺が2cm位の氷を入れ、静かに加熱する。 |

| 2) | フラスコが充分に冷えたら、再度加熱する。風船がこぶし大になったら、加熱を止める。(注意、加熱はそれ以上すると危険!) |

|

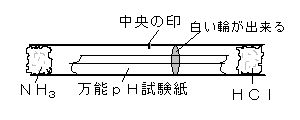

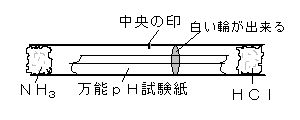

| b. | 気体粒子の拡散 |

| | ガラス管の一端にアンモニア水で湿らせた 脱脂綿、他端に塩酸で湿らせた脱脂綿をピンセットで同時に入れて、変化を観察する。

NH3 + HCl → NH4Cl(白色気体) |  |

| c. | 蒸発と沸騰(大気圧を体感する)→おもしろ科学実験「大気圧を体感する」参照 |

|

| [留意点・工夫点] |

| ☆ | 物質の状態変化の実験は、他にエタノール、ドライアイスなどがある。 |

| ☆ | アンモニア、塩酸は新しい試薬がよい。 |

| ★ | ゴム風船は、新しく、しっかりしたものを購入する。 |

| ★ | ゴム風船は、フラスコ口に均等にきちんと付ける。 |

| ★ | 軍手を使用する場合は、綿100%がよい。 |

| ★ | ガラス管は長さ60cm、直径2cm位が、誤差が少ない。 |

| ★ | ガラス管に万能試験紙やリトマス紙を入れると、粒子の感知に伴い色の変化する様子が、観察できる。 |

| ★ | ガラス管の両端、駒込ピペット及び試料の入った試験管はそれぞれビニールテープなどで色分けしておくと便利である。 |

| ★ | ガラス管は、1回ごとに水洗いし、乾燥したものを使用する。

| | ★ | 万能PH試験紙を使用すると変化がよく分かる。リトマス紙は短いので、セロハンテープで張り合わせる。 |

| ★ | 脱脂綿を厚くすると、ゴム栓は使用しなくてよい。

| | ★ | ゴム栓を使用する場合は、薬品を吸着するので、それぞれ専用にするとよい。 |

| ★ | ゴム栓にスポンジを付ける方法もある。 |

|

| <参考> |

| | グレーアムの法則 |

| | 拡散の速度は、分子の質量または分子量の平方根に逆比例する。

分子の速さ(25℃) NH3 661m/s HCl 452m/s

気体が拡散する速さは、分子の熱運動の速さよりもずっと小さい。熱運動の速さが大きいと、拡散する速さも大きいといえる。 |

|