前回〔2013年12月15日「坂落とし」を歩く(その4)〕では、藍那から鵯越道を歩きながら少し脇道に入って終わってしまいました。今回はあと少し、鵯越道を終点の兵庫津(大輪田泊)まで歩いてみたいと思います。

|

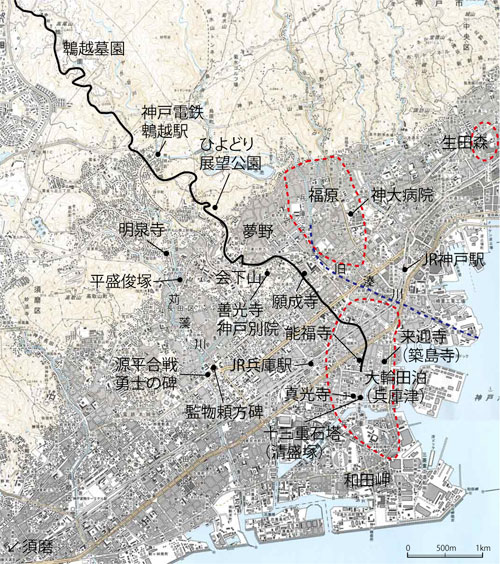

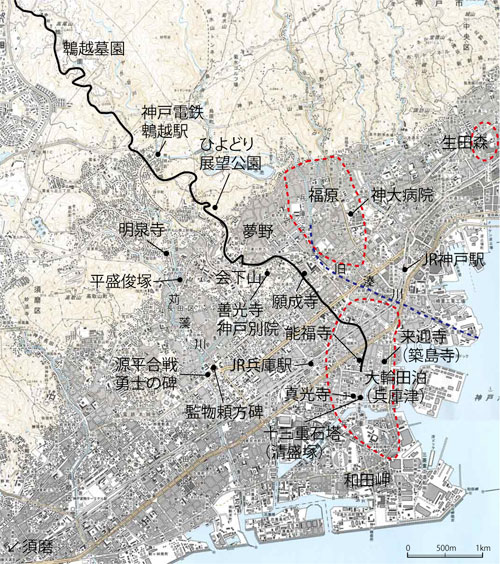

地図 今回歩く道筋とその周辺(必ずしも鵯越古道そのままではありません)

基図:国土地理院発行1/25,000地形図

神戸首部(2005年〔平成17〕発行)・神戸南部(2006年〔平成18〕発行) |

|

さて、鵯越墓園を抜けると、神戸電鉄の鵯越駅の近くに降りてきます。このあたりではしばらくは旧西神戸有料道路(2008年に無料になりました)の側道を歩くことになりますが、途中から現在はハイキングコースとなっている古道の道筋を少しだけ歩くことができます。

|

| 旧西神戸有料道路の側道(神戸市兵庫区源平町)

|

|

このあたりのハイキングコースへの入り口は少しわかりにくくなっています。旧西神戸有料道路が東へ屈曲する地点を道なりに降りていってから枝分かれする舗装道路へと入り、さらにしばらくすると出てくるトンネル脇の空き地に入らねばなりません。そして、空き地の藪の中の細道を少しだけ山際へ進んでいくと、北側の烏原川の谷から上がってくるハイキングコースと合流することになります。

|

| 旧有料道路からの別れ道(神戸市兵庫区里山町) |

|

|

| トンネル脇の空き地へ(神戸市兵庫区里山町) |

|

本来の鵯越道は、旧西神戸有料道路が東へ屈曲する地点付近から、さらに尾根上を直進するようについていたとみられますが、現在は尾根を旧西神戸有料道路が断ち切っていますのでこの部分は消滅しています。旧有料道路の対岸となる南側に、断ち切った斜面を尾根上へ上がって鵯越古道へ合流する細道もありましたが、現在は藪と同化していて、ほぼ通行不能です。この道は2008年頃には歩けた記憶があるのですが、近年手入れがされなくなったようです。

なお、当然ですがこのあたりの旧有料道路には横断歩道はありません。下り坂のカーブ出口で車からは見通しが悪くスピードも出やすいところです。横断は極めて危険ですのでおやめください。

|

| 断ち切られた尾根筋(神戸市兵庫区源平町・里山町) |

|

|

旧有料道路から本来の尾根上へ登る細道跡

(神戸市兵庫区里山町) |

|

さて、ハイキングコースをたどっていくと、やがて尾根上にあがります。この尾根上には現在ハイキングコースがたくさんつくられていて、本来の鵯越道はそのなかのもっとも西側にある山腹を回り込むように付けられている道とみられます。

|

| 鵯越古道(神戸市兵庫区里山町) |

|

尾根の南端はひよどり展望公園となっています。兵庫津(大輪田泊)故地や工場のクレーンが林立する和田岬がよく見えます。

|

ひよどり展望公園から兵庫津(大輪田泊)故地を望む

(神戸市兵庫区鵯越筋より) |

|

この展望台の位置は古道のルート上ではありません。古道の系譜をひく道筋は山腹を回りこんで展望台の直下付近から旧有料道路上の橋をわたる形で降りていき、コンビニエンスストアの手前で旧有料道路の歩道へと合流します。この付近は夢野と呼ばれる高台の背後の尾根筋にあたります。

|

| 旧有料道路へ降りる(神戸市兵庫区滝山町) |

|

このあたりから東を望むと、神戸大学病院の建物が見えます。この病院敷地内が楠・荒田町遺跡の発掘調査が行われたところで、福原に造営された平家一門の館の跡かとみられる遺構などが検出されています。かつて平清盛が自らの拠点として整備した福原は、この神大病院のあたりから北側の山麓にかけての一帯が中心部でした。

|

尾根筋から福原故地を望む

(神戸市兵庫区滝山町より) |

|

さて、ここからは街中の舗装道路となりますが、明治の地図と照合すると、古道はおおむね会下山(えげやま)の北麓を迂回してから平野部に出て、そのまま直進して兵庫津へと至っていたことがわかります。

会下山を下りると、湊川公園の近くに願成寺があります。この境内には、生田森・一の谷合戦で戦死した平家の公達通盛と、その妻小宰相局の供養塔が祀られています。『平家物語』では、通盛は平家方敗走の混乱の中、湊川付近で七騎の敵に囲まれ討死にしたとされています。通盛と小宰相局の逸話については「絵解き 源平合戦図屏風」の場面紹介をご参照ください。

|

願成寺境内の平通盛・小宰相局供養塔

(神戸市兵庫区松本通) |

|

また、これも少し脇道となりますが、会下山の東側中腹にある善光寺神戸別院の境内には、平業盛の塚も祀られています。業盛は通盛の弟で、『平家物語』では、敗軍の中で常陸国(茨城県)住人の泥屋(ひじや)兄弟と戦い討死にしたと描かれています。

|

善光寺神戸別院境内の平業盛塚

(神戸市兵庫区会下山町) |

|

さて、先ほどの願成寺の前の道をさらにしばらく進んでいくと、やがて平清盛が日宋貿易の拠点として整備を進め、中世から近世にかけて瀬戸内海水運の重要拠点となっていった「大輪田泊(おおわだのとまり)」の故地に到着します。大輪田泊は鎌倉時代以降になると「兵庫津(ひょうごつ)」と呼ばれるようになります。ここは、旧湊川の河口と和田岬との間に形成された入江だったところで、清盛は入江の海側に「経島(きょうがしま)」を築造し、大型船の入港が可能な港を整備したと考えられています。

|

兵庫津(大輪田泊)故地

(神戸市兵庫区今出在家町より) |

|

現在の神戸市中央卸売市場の前から山側にかけての一帯が兵庫津の中心的な地帯で、来迎寺(築島寺)や能福寺、真光寺など、兵庫津ゆかりの寺院も数多く点在しています。また、「清盛塚」と呼ばれる十三重石塔も残されています。ただし、この石塔は基礎に弘安9年(1286)2月の銘があり、清盛の時代よりは100年ほど後の鎌倉時代の遺物となります。このころ兵庫津を訪れた西大寺流律宗の叡尊(えいそん)の布教活動と関わって造営されたものとみられています。

|

| 築島寺(来迎寺)(神戸市兵庫区島上町) |

|

|

| 能福寺の平相国廟(神戸市兵庫区北逆瀬川町) |

|

|

| 真光寺の一遍上人廟(神戸市兵庫区松原通) |

|

|

十三重石塔(清盛塚)

(神戸市兵庫区切戸町) |

|

生田森・一の谷の合戦の前、西国で勢力を盛り返した平家方は瀬戸内海沿岸を順次東上してきていました。『玉葉』寿永2年12月2日条には「義仲、使いを差して平氏のもとへ送る、播磨国室泊に在りとうんぬん(源義仲が使者を平家方へ送った。平家方は播磨国室津にいるとのことである。)」とあり、これに続いて平家勢が11月29日に源行家の軍勢を打ち破っていたとの情報も記されています。さらに同書12月5日条でも、「伝え聞く、平氏なお室に在り、南海・山陽両道大略平氏に同じおわんぬとうんぬん(伝え聞くに、平家はまだ室津にいる。南海道、山陽道の勢力はほとんど平家に味方しているとのことだ。)」とあります。寿永2年の11月末ごろまでには、平家方は西播磨の重要港湾である室津(たつの市御津町)まで進出してきていたのです。

そして、『玉葉』の翌寿永3年2月4日条では、「源納言示し送りていう、平氏主上を具したてまつり福原に着きおわんぬ(源納言が伝えるには、平家は安徳天皇とともに福原についた。)」とあり、2月はじめまでには福原まで再進出してきていたことがわかります。また、やや後世の鎌倉時代後期に成立した史料である『百錬抄』寿永3年正月8日条では、このころ平家方の勢力が福原へ進出してきていたとも記されています。いずれにせよこれらの史料から、室津から大輪田泊・福原へと、海上交通路に沿って平家方が東上していたことがうかがえます。

こうして再進出してきた平家方を後白河院の命によって鎌倉勢が攻撃したのが2月7日の生田森・一の谷合戦でした。『玉葉』寿永3年2月8日条は、合戦の具体的経過を示す数少ない同時代史料です。この中に、「但しもとより乗船の人々四・五十艘許り、島辺にありとうんぬん(ただし、元から乗船していた人々の船が4・50艘ほど「島の周辺」にあったということである。)」との記述があります。「島辺(島の周辺)」とは清盛が造営した「経島の周辺」と考えるのが妥当で、こうした史料などから、合戦の際には総大将の宗盛や安徳天皇は大輪田泊付近にいたとの説が有力です。平家方の前線防御陣地は生田森と須磨一の谷に置かれていたわけですが、総大将や重要人物がいる本陣はやはり大輪田泊付近にあったと考えてよいのではないでしょうか。大輪田泊の周辺は、合戦の時点でも平家方の布陣の重要な拠点になっていたと考えられるのです。

さて、ここまで2回に分けて藍那から兵庫津まで鵯越道を歩いてみました。鵯越は福原故地や大輪田泊(兵庫津)を直撃できる道筋であったことがご理解いただけたかと思います。次回は以前に歩いた須磨と今回までの鵯越とを合わせて、最後のまとめをしてみたいと思います。