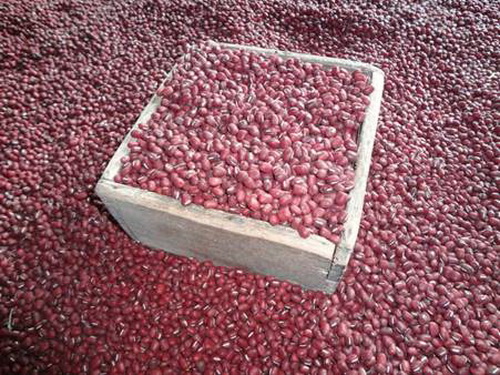

大納言小豆は、種皮が赤く、大粒で色つやがよく、煮ても形がくずれない品質の良い小豆です。大納言の名前の由来は、いくら煮ても皮が割れないことから、切腹をさせられることがない、公卿の身分の「大納言」にたとえられました。丹波の大納言小豆は、甘味が強く、風味は豊かで、皮が薄く口当たりがよいことから、昔から京都の和菓子に使われています。全国の生産量は、北海道1位、兵庫県2位です。中国、カナダ、アメリカなどから輸入したものも多いです。

丹波地域の温暖で、霧深く、昼夜の温度差が大きい気候が、大納言小豆の栽培に適しています。丹波市春日町では、江戸時代から大納言という品種の小豆が作られてきました。県下では、播磨地域(神河町)や、但馬地域でも多く栽培されています。

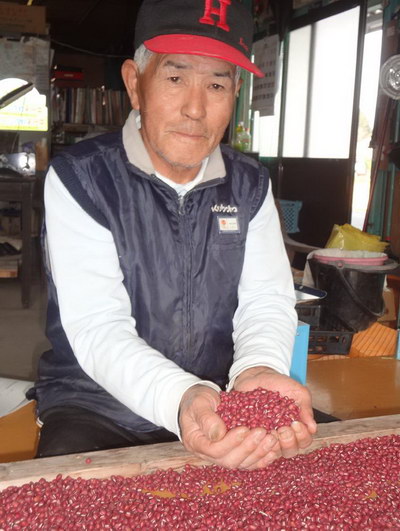

小豆は、7月中旬~下旬に種をまき、11月上旬~中旬にかけて収穫します。小豆栽培では、排水(水はけ)の良い畑作りが大切です。水はけが悪いと、まいた種がくさったり、根ぐされをおこしたりします。また、実のつきが悪くなり、色つやの良い小豆が収穫できません。夏場の草引きや、出荷前の選別作業は大変ですが、大納言小豆の特長である、大きくてたわら型をしたもの、さらに色つやのあるものがたくさん収穫できたときはとてもうれしいです。この小豆を食べた人に「甘くて美味しかった。」と言ってもらいたいです。

算数の「大きな数」の学習のときに、小豆で数を数える勉強をすることができます。小豆は、そのまま煮ても加工してもおいしくいただくことができるので、生活科や総合的な学習の時間で小豆を栽培したり、家庭科で「小豆ごはん」や「あんこを使った和菓子」を作ったりすることができます。

赤飯・・・毎月1回、お誕生こんだての日には赤飯を炊いてお祝いします。

|

◆材料(6人分)

◆調理手順 |

赤色には邪気を払い、厄を除ける力があるとされ、赤飯が祭事に用いられてきました。家庭で赤飯を炊くことも少なくなる中、お誕生こんだてとして日本の食文化を伝えています。

小豆は、たんぱく質やカルシウム、ビタミンB1、食物繊維などを多く含む食品です。