TOP > 学校生活 > 年間行事 > 誹謗中傷防止プログラム

年間行事 - 誹謗中傷防止プログラム

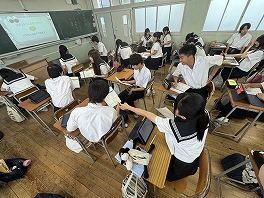

「コメントはみらいをつくる」~発信者として、伝える力・受け取る力を育てよう~というテーマで、ご講演いただきました。プレゼンターは、全国動画クリエイト甲子園 事務局の吉野 朱華様で、講演のスライドや構成は、YouTubeのクリエイター事務所であるUUUMさんと共同で制作しました。誰もが発信者となり得る現代において、健全なインターネットの利用を考えるきっかけにしてもらうことを目的にこのプログラムを行いました。

誹謗中傷とは何か?

「相手が嫌な気持ちになる発言」はもちろんのこと、たとえ事実に基づいていたとしても、相手を傷つけたり、社会的評価を下げたりする発言はすべて誹謗中傷に該当します。脅迫・恐喝、評価を下げる発言、容姿や人格の否定、差別的な発言など、こうした言葉は、実際に多くのクリエイターが経験している現実です。私たちが発する一言が、誰かの心に深く刺さることがあるということを、常に心に留めておく必要があります。

コメントには「割に合わない代償」がある

安易な気持ちで書き込んだコメントが、大きな代償を伴うことがあります。誹謗中傷は、法的な責任を問われる可能性があり、損害賠償請求の対象にもなりえます。しかし、自分の言葉がどう受け取られるかは、自分自身ではコントロールできません。同じ言葉でも、人によって感じ方は全く異なります。このことを理解するために、皆さんに「コメントフィルターワーク」を体験してもらいました。普段何気なく使われている言葉でも、フィルターを通して見ると、傷つける可能性のある言葉だと気づけたのではないでしょうか。これからは、コメントを書き込む前に「この言葉は誰も傷つけないか?」と、一度立ち止まって考える習慣をつけていきましょう。

自分の心を守るために

もし自分が誹謗中傷の被害者になったら、どうすればよいのでしょうか。 悪質なコメントは、ごく少数の意見に過ぎないという事実を覚えておいてください。とあるデータによると、ネットユーザーのたった14%の意見が、ネット上では46%の意見として見えてしまうという構造的な偏りがあります。また、何百もの誹謗中傷コメントが付いた炎上ブログでも、実際にコメントしていたのは数人だったという事例もあります。コメント欄が荒れているように見えても、それは一部の人が複数のアカウントを使って書いている可能性があります。たとえ傷ついたとしても、「これは全員から言われているわけではない」と考えることが、自分自身の心を守ることにつながります。健全なインターネット利用のために今日の授業を振り返り、発信者として、そして受信者として、私たちがどうあるべきかを考えてみましょう。

発信者としての心構え

他者を傷つける発言をしない。 言葉が持つ力を理解し、建設的なコメントを心がける。

受信者としての心構え

ネット上の情報に惑わされない。 ごく一部の意見に過ぎない誹謗中傷に、心を支配されない。

まとめ

動画コンテンツは、私たちの生活を豊かにし、楽しませてくれるものです。その健全性を保つためには、私たち一人ひとりの行動が重要となります。今後、皆さんそれぞれが、どんなコメントを書き、どんなコメントを受け取りたいかを考えながら、より良いオンラインコミュニケーションを築いていってほしいと願っています。

☆全国中高生動画コンテスト 全国動画クリエイト甲子園☆

今年で8回目の動画の大会。本校は過去の大会にて、審査員特別賞、Shorts動画部門にて、金銀銅同時受賞、入賞と数々の賞を受賞している。そんな過去の先輩方の意志を継いで次々とおもしろい企画を考え、世に動画を出すクリエイト集団が3年生の課題研究「プロジェクションマッピング」班である。(→詳細は、地域商業科の取組へ)