52.葉脈標本を作ろう |

| もくじへ |

| [目的] | 葉脈標本の作り方を知り葉脈の形態を理解する。 |

| [領域] | 生物:植物の組織

化学:酸と塩基 |

| [準備] | 葉 水酸化カリウムKOH水溶液 塩酸HCl オキシドール 歯ブラシ |

| [操作] | |

| 1) | 葉を水酸化カリウム水溶液で煮た後、水洗いしながら葉肉を落とす。 |  |

| 2) | 希塩酸で中和し充分に水洗いする。 | |

| 3) | オキシドールで漂白し水洗いする。 | |

| 4) | 紙に挟んで乾燥させた後、台紙に張って標本を作る。 | |

|  |

| [留意点・工夫点] | |

| ・ | 材料はモクセイやヒイラギなど硬い葉がよい。 |

| ・ | オキシドール(3%過酸化水素水)の代わりに市販の塩素系漂白剤を薄めて使ってもよい。 |

| ・ | 葉の硬さによって煮る時間(目安20〜30分)を変えたり、水酸化カリウムの濃度(通常10〜20%)を濃くしたりする。ただし、危険なので30%ぐらいまでで使用する。水酸化ナトリウムも同様に使える。 |

| ・ | 水酸化カリウムの取り扱いには充分に気をつける。熱したビーカーは白くなって傷む。 |

| ・ | 葉肉が取れにくいときはもう一度煮る。 |

| ・ | 後で変色しないように、漂白後の水洗は充分にする。 |

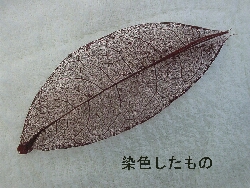

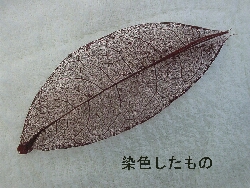

| ・ | インクや染料、植物から取った色水を用いて染色してもよい。 |

| ・ | 標本は、台紙にのりをつけてから葉脈を置く事。台紙は色画用紙、のりはアラビアのりがよい。 |

| ・ | 熱湯や酸の水溶液で煮続けても分解しないセルロースやタンパク質が、強塩基性の水溶液で簡単に分解する。和紙の製法と同じ原理である。 |

| もくじへ |