| 1. | いろいろな色の線香花火を作る | |

| [準備] | 硝酸カリウムKNO3 塩化カリウムKCl 硝酸ストロンチウムSr(NO3)2 塩素酸カリウムKClO3

硫酸銅CuSO4 鉄粉Fe イオウS 炭素C(または木炭末・スス) 紙 | |

| [操作] |

| 1) | 和剤(花火に使用する薬品の混合物)を調合する。

薬品を各々あらかじめ乳鉢で粉砕、微粉末とし、ポリ袋またはフィルムケースの中に入れ、よく振って混合する。 調合例(質量比) 普通の花火(硝酸カリウム:イオウ:炭素:塩化カリウム:鉄粉=10:3:4:2:3) 赤色の花火(硝酸ストロンチウム:塩素酸カリウム:炭素:イオウ:鉄粉=4:4:2:1:1) 紫の花火(塩素酸カリウム:硫酸銅:イオウ:鉄粉=4:4:4:2) | |

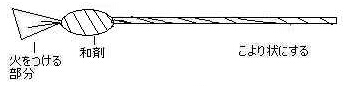

| 2) | 花火の作成(1本分) |

| ① | 紙をテープ状に切り取る。霧吹きで全体を湿らせる。 | |||

| ② | 端を残し、こよりにする。残した部分の中央に折り目をつけ、和剤約0.1gを細長くのせ、再び軽く霧を吹きかけた後、強くねじりこむ。これを乾燥させる。 |  | ||

| 3) | 線香花火の一端(火薬の入っていない方)をつまみ、他端(火薬のはいっている方)の紙の部分に点火する。 |

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | 和剤の内容、混合比により燃焼状態や色が変化する。いろいろと工夫してみるとよい。 | |

| ・ | 薬品を混合すると、単品に比べ摩擦・衝撃時の危険度がはるかに大きくなる。粉砕は必ず単品で行い、混合時にはガラス容器を使用しないこと。また、使用する乳鉢は薬品ごとに別々のものを使用すること。使用後の乳鉢についても薬品の残留が無いかを注意すること。 | |

| ・ | 鉄粉を粉砕する時、目に入らないよう注意する。 | |

| ・ | 和剤を包む時は硬く締め、整った形にする。 | |

| ・ | 燃焼により硝酸カリウムは木炭と反応して炭酸カリウムを生成し、高温になる。炭酸カリウムはイオウと反応して硫肝(多硫化カリウム)を生成する。硫肝が高温により溶融し火球となる。火球から発する音は、発生した二酸化炭素の噴出する音である。 | |

| 2. | 火薬のいらない線香花火(硝酸カリウム・塩素酸カリウムは使わない) | |

| [準備] | 無水炭酸カリウムK2CO3 イオウ 炭素(または木炭末・スス) 紙 | |

| [操作] |

| 以下の割合(質量比)で薬品を調合し、1と同様に花火を作成する。(和剤部には霧を吹きかけない) | ||

| 無水炭酸カリウム:イオウ:炭素=18:9:4 |

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | 和剤部は1ほど硬く締めなくてもよい。 | |

| ・ | この花火は吸湿性が高いので作製後はデシケーター等で保存する。 | |

| ・ | この配合の場合は和剤を一度に混合・粉砕してもかまわないが、すぐに使用しない場合はイオウ末のみ使用時に混合する。 | |

| ・ | 点火する時は、和剤部を火球ができるまで静かに熱する。 | |

| 3. | 火薬のいらない線香花火(鉄粉で作る) | |

| [準備] | 鉄粉 紙 | |

| [操作] |

| 和剤の代わりに鉄粉を使い1と同様に花火を作製する。 |

| [留意点・工夫点] | ||

| ・ | 鉄粉はあまりのせすぎないようにする。 | |

| ・ | 鉄粉は細かいほどよい。スチール缶を紙やすりで根気よくこすって作ってもよい。 | |

| [全般的な留意点・工夫点] | |

| ・ | 安全のため、一度に調合する和剤の全量は5g以下とする。 |

| ・ | 木炭末を使用する場合は、軟質なもののほうがよい。 |

| ・ | ススが着火剤の役割をするので、木炭末とススを併用するとより良い。木炭末とススの混合比は3:1。 |

| ・ | ススはテレピン油をアルコールランプに入れて燃やし、上から空缶等をかぶせて付着したものを回収する。火のそばを離れず安全に注意する。 |

| ・ | 紙は美濃半紙が一番適しているようである。薬包紙等も使用できる。 |

| ・ | 火花が飛び散るので周囲や衣服に燃え移らないよう注意する。 |

| ・ | 必ずバケツ等に入れた消火用の水を用意する。 |

| [参考文献] | 化学と教育39「線香花火の実験的考察」 伊東秀明

「ときめき化学実験」 林良重(裳華社) 「楽しい化学実験」 阪上正信ほか(講談社) |

| もくじへ |