本刀の銘にみえる「摂州住藤原助広」は、津田助広と称し、江戸時代前期に摂津国大坂(大阪市)を拠点に活躍した刀工です。初代の助広は播磨国津田(姫路市)の生まれといい、大坂の初代河内守国助に学んで一派をなすにいたりました。初代には「そぼろ助広」の通称があります。また、2代目の津田越前守助広は濤乱刃(とうらんば)と呼ばれる独特の刃文を創始して著名となります。

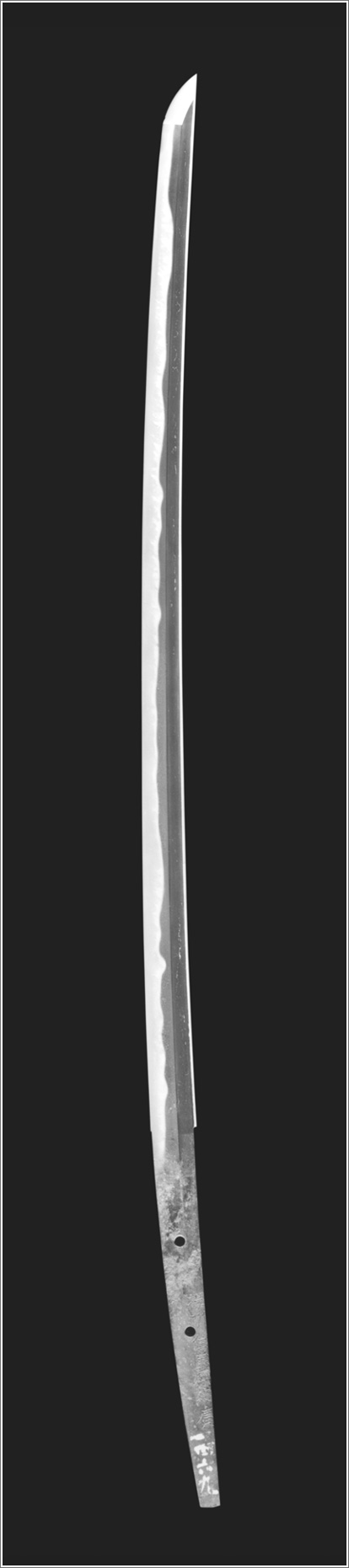

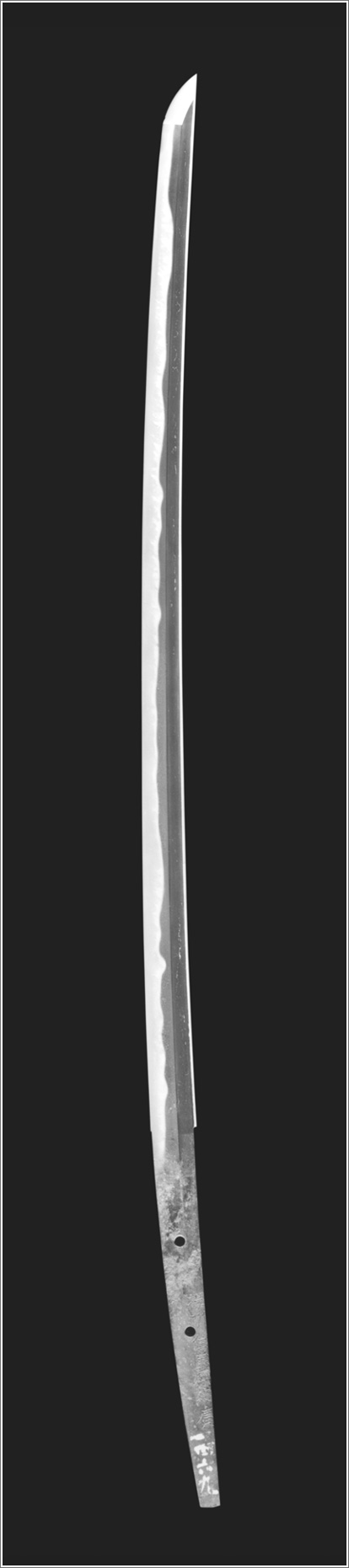

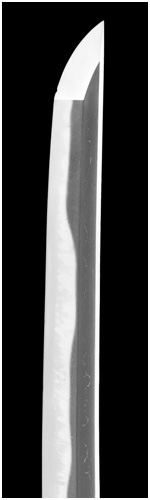

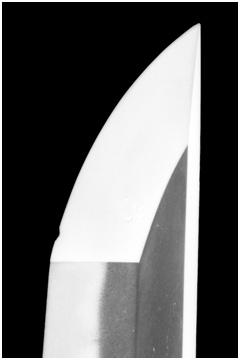

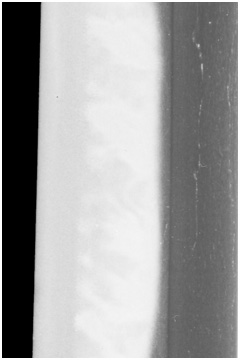

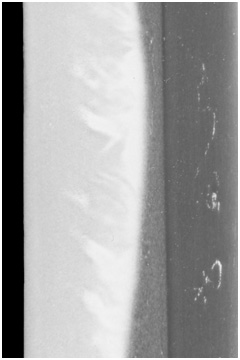

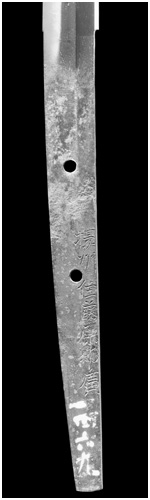

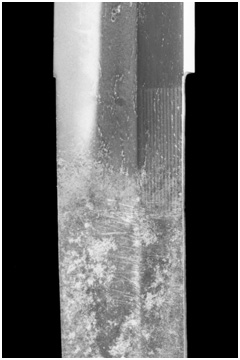

本刀は作風から初代助広の作とみられています。反りは浅く、重ねはやや厚め。目釘穴は二つで、少し磨り上げ(すりあげ)られています。地鉄(じがね)(1)(2)は小板目がよくつみ、刃文(1)(2)は焼幅の広い大きめの互の目(ぐのめ)で、湾れ刃(のたれば)と呼ばれるものです。匂(におい)出来で、湾れ刃の中には逆足(さかあし)、丁字足(ちょうじあし)、葉(よう)がさかんに入っています。初代助広はこうした湾れ刃の刃文を得意としており、本刀にもその作風がよく現れています。

鋒〜物打

鋒〜物打

鋒

鋒

地鉄 小板目肌

地鉄 小板目肌

地鉄 小板目肌

地鉄 小板目肌

刃文 湾れ刃、逆足、葉

刃文 湾れ刃、逆足、葉

刃文 湾れ刃、逆足、葉

刃文 湾れ刃、逆足、葉

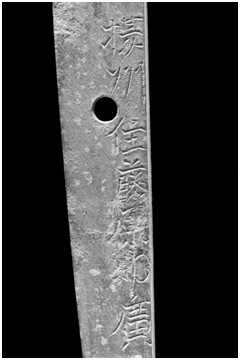

茎

茎

刃区

刃区

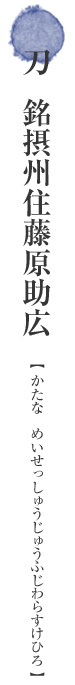

銘 摂州住藤原助広

銘 摂州住藤原助広