本刀の銘にみえる「国宗」は、鎌倉時代に備前国(岡山県)で活動した直宗派(なおむねは)と呼ばれる流派の刀工の一人です。備前伝の中心拠点となった長船(おさふね)周辺など吉井川下流域での刀剣生産は、中国山地におけるたたら製鉄と、吉井川の水運とが結びついて発展したと考えられています。

国宗は、初代と二代目とが知られていますが、本刀は直刃(すぐは)の落ち着いた作風から、二代目の作とみられています。初代の国宗には丁字刃に互の目を交えた華麗な作例もみられ、鎌倉へ赴いて相州伝の基礎を伝えた一人ともされています。

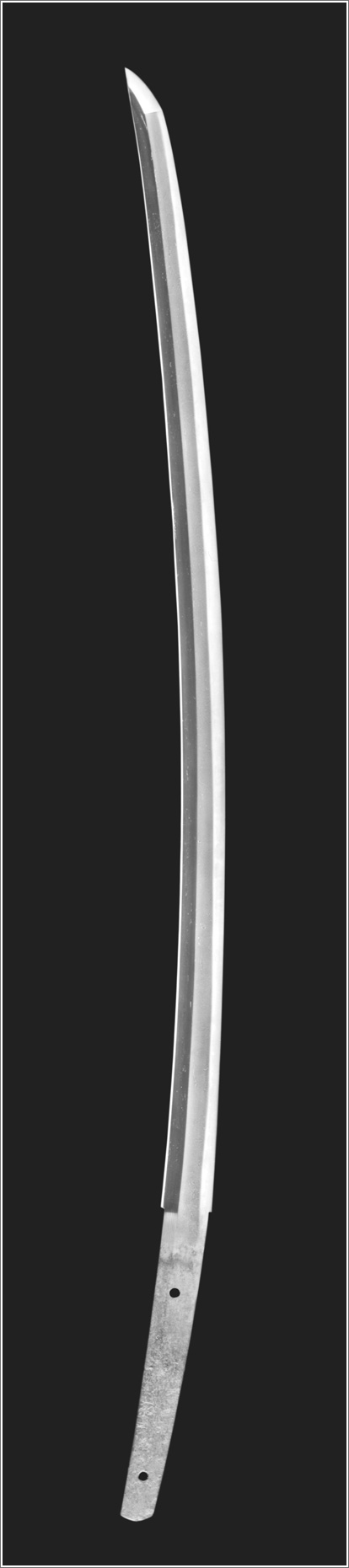

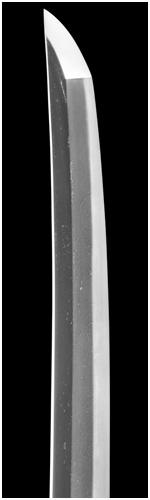

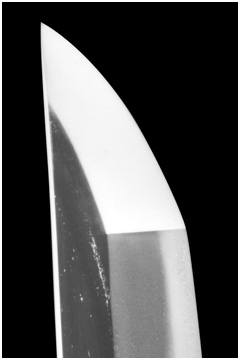

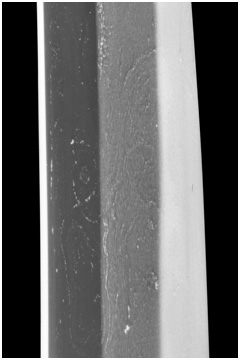

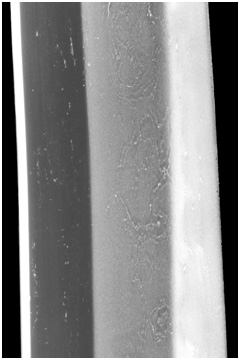

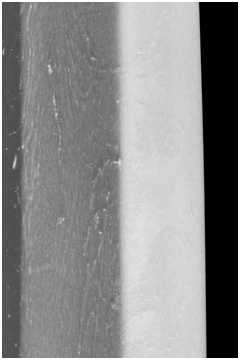

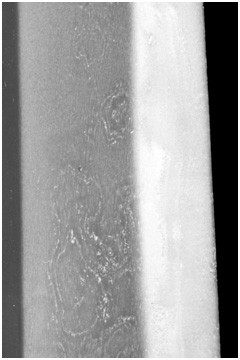

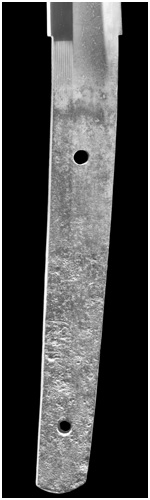

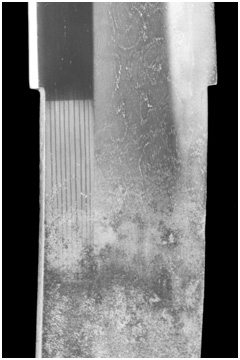

本刀の太刀姿は反りの中心がやや上部へ移行している浅めの腰反り。茎に目釘穴が二つあり、伝来過程で磨り上げ(すりあげ)られていて、本来の長さよりは短くされています。鋒は中鋒(ちゅうきっさき)。地鉄(じがね)(1)(2)は板目肌。刃文は焼幅が標準的な中直刃で、刃境(はざかい)は小沸(こにえ)づき、刃中に足(あし)、葉(よう)が入り、![]() 元(はばきもと)付近には小さめの砂流しもみられます。こうした直刃を基調とした地味目の刃文は鎌倉後期の太刀によく見られた特徴の一つとされています。

元(はばきもと)付近には小さめの砂流しもみられます。こうした直刃を基調とした地味目の刃文は鎌倉後期の太刀によく見られた特徴の一つとされています。

なお、「赤羽刀」とは、第二次世界大戦敗戦後の占領下でGHQ(連合国軍総司令部)によって日本全国で没収された刀剣類で、東京赤羽で保管されていたためこの名がつけられているものです。1999年(平成11)に文化庁から全国の博物館等に譲渡され、当館には県域に関わる11口が寄贈されています。

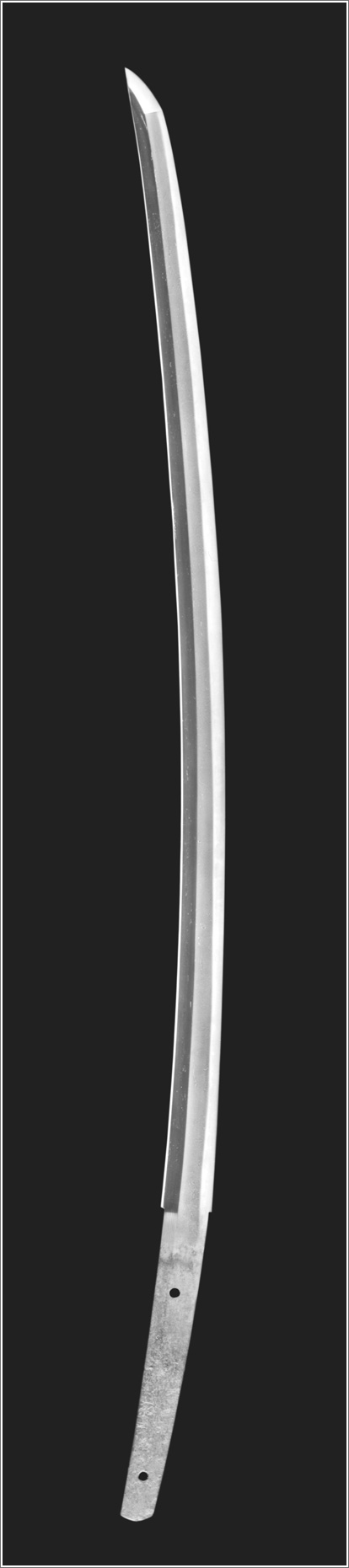

鋒〜物打

鋒〜物打

鋒

鋒

地鉄 板目肌

地鉄 板目肌

地鉄 板目肌

地鉄 板目肌

刃文 直刃、足

刃文 直刃、足

刃文 直刃、砂流し

刃文 直刃、砂流し

茎

茎

刃区

刃区

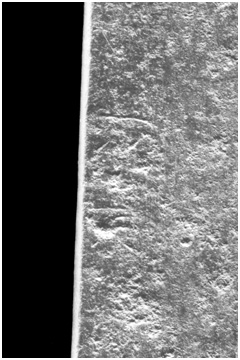

銘 国宗

銘 国宗