こんにちは。兵庫県立歴史博物館です。このコラムは、当館の学芸員が兵庫県域の歴史や、あるいはさまざまな文化財に関するちょっとしたお話をご紹介していくものです。一月から二月に一度のペースで更新していきたいと考えていますので、どうぞよろしくお付き合いください。

第107回:2018年の風水害と歴史資料保全

|

学芸員 吉原 大志 |

2018年4月より、近現代史担当の学芸員として着任しました。

この1年間は、当館で5期にわたって開催している県政150周年記念展示の副担当を務めています。

その第4期「近現代兵庫の災害史」では、幕末から現代にかけて兵庫県内で発生した自然災害について、当館が所蔵する資料を展示しました(会期:2019年1月12日〜同31日)。

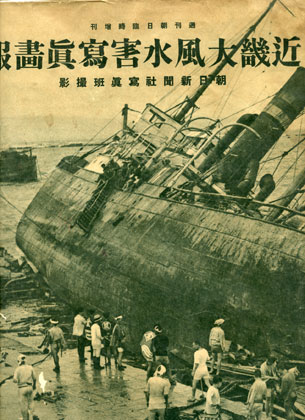

そのうち、1934年(昭和9)室戸台風については、当館の入江コレクションのなかに含まれる『近畿大風水害写真画報』(『週刊朝日』臨時増刊、1934年)から、各地の被害の様子を記録した写真を紹介しました。

室戸台風は風が非常に強く、各地で建物の倒壊や、列車の転覆などの被害を及ぼした台風です。大阪湾岸では、高潮による浸水被害や、船舶の流失、沈没などが相次ぎました。

この展示資料でも、大型船が岸壁に大きく傾いた表紙写真がまず目を惹きます。

兵庫県内の被害をまとめたページでは、当館のすぐ近くにあった第10師団司令部の木が倒れたり、神戸港の浸水や、強風で倒れた電柱などの被害が掲載されています。

80年以上前のこの台風被害の記録からすぐに思い起こされたのが、2018年の台風21号です。兵庫県内での被害も大きく、大阪湾岸の大都市部を襲った戦後最大規模の台風被害のひとつと言えるでしょう。

2018年には、他にも大阪北部地震、西日本豪雨、北海道胆振東部地震などがあり、災害が多発した1年でした。

|

| 写真 『近畿大風水害写真画報』(部分) 兵庫県立歴史博物館所蔵(入江コレクション) |

さて、こうした自然災害では、地域に残された様々な歴史資料も被害を受けることがあります。

ここで言う歴史資料は、いわゆる「文化財」だけではありません。

たとえば個人宅や自治会の公民館などに保管されている文書類や、個人や団体にとって大切な思い出や記録である写真やホームムービーなどもまた、地域や人々の歴史的あゆみを伝える歴史資料です。

こうした資料が水害で被害を受けると、カビが発生して悪臭を発し、一見すればゴミのようになってしまうことで、廃棄されることが少なくありません。

地域の歴史を未来に伝えるための歴史資料が災害によって被害を受けることは、地域の歴史文化を失ってしまうことにつながります。

これに対し、現在では、被災した地域の歴史資料を守るための取り組みが全国各地で広がりつつあります。

そのきっかけが阪神・淡路大震災でした。このとき、関西の歴史研究者や博物館関係者などが「歴史資料ネットワーク」(略称:史料ネット)というボランティア団体をつくり、被災地で多くの歴史資料を救出しました。

その後、県内で発生した水害の被災地でも同様の取り組みがなされ、阪神・淡路大震災から20年以上を経た現在もその活動は続いています。

私自身、この史料ネットへの参加を通じて、被災した歴史資料の保全活動に取り組んでおり、西日本豪雨や台風21号で被災した歴史資料の保全作業を続けています。

水害で被災した資料(水損資料)の最優先課題は、乾燥です。

水に濡れたままではカビが発生し、資料の劣化につながってしまうからです。

しかし被災した後の大変な状況のなかでは、水損資料の保全は困難です。

被災した建物の片付けなどの過程でレスキューされ、その段階ではすでにカビが発生していることも少なくありませんが、現地の状況によってはすぐに乾燥できるわけではありません。

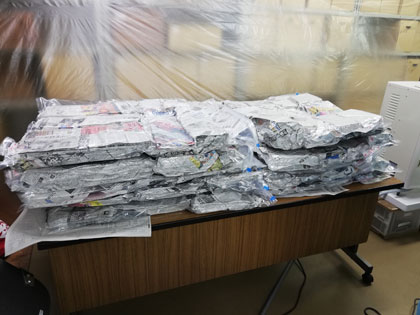

このような場合、水損資料を冷凍庫に入れて冷凍し、カビの発生を抑えるのが有効です。

|

| 写真 冷凍庫に保存した古文書 (2009年台風9号で被災した古文書) |

こうして冷凍している間に、乾燥作業に必要な資材を集めたり、人手を集めたりなど、その後の作業の計画や準備をじっくり進めることができます。

それでは、冷凍した後の資料をどのように処置するのかと言うと、一度解凍してから乾燥することになります。

広島県立文書館は、西日本豪雨によって被災した歴史資料の保全作業を続けています。同文書館では、水損資料を冷凍した後、「スクウェルチ・ドライイング法」という方法で乾燥を進めました。

これは、吸水紙でくるんだ資料を酸素バリア性の袋に入れて脱気後に密閉して乾燥する方法です。実際の現場に即して言い換えると、資料を新聞紙でぐるぐる巻きにし、布団圧縮袋に入れて掃除機で密閉して乾かす、というものです。

この方法は、東日本大震災の後に、津波被災資料の乾燥方法のひとつとして日本に紹介されました。

新聞紙に水分が移って乾燥が進み、圧縮袋を密閉することで、乾燥にともなって生じる紙のヨレなどが軽減されるという効果があります。

主に図書や冊子状の資料に対して有効ですが、乾燥までには何度も新聞紙の交換が必要なため、少量の資料に対して多くの時間がかかるという難点がありました。

これに対して広島では、大量の資料を1点ずつ新聞紙でぐるぐる巻きにしたうえで、大型の布団圧縮袋に同時封入し、ある程度の時間がたてば新聞紙を取り換えるという作業を、多くのボランティアの集中作業によって行いました。

この作業を通じて、数百点の古文書の乾燥がかなり進みました。

|

| 写真 水損した資料を新聞紙にくるむ様子 (歴史資料ネットワーク提供) |

|

| 写真 布団圧縮袋に封入された大量の資料 (歴史資料ネットワーク提供) |

|

| 写真 スチールラックで乾燥中の古文書 (歴史資料ネットワーク提供) |

歴史資料の保全と言うと、保存修復のプロフェッショナルだけができるものと思ってしまいます。

もちろん、高度な専門性がなければできないことはたくさんあります。しかし、近年頻発する災害の現場では、身の回りにあるものを用いたグッズを用いた作業を通じて、多くのボランティアが活躍しています。

この学芸員コラムでは、こうした歴史資料保全の現場についても、発信していきたいと思います。