平成25年度冬期の特別企画展「旅に出よう〜絵地図からはじまる物語」(会期平成26年1月18日〜3月18日)は、館蔵資料の絵図や地図を中心に構成し、観覧された方が暖かくなったらぜひ旅に出たくなるような内容にしようと企画した展覧会であった。その展覧会の副担当であった筆者が、見たとたんに行ってみたいと衝動に駆られ、実際に現地に向かったという顛末を述べさせていただきたい。

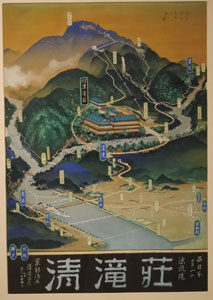

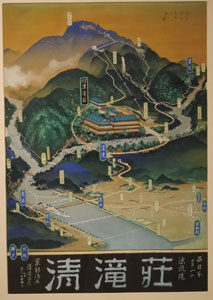

その資料は当館所蔵の吉田初三郎画「清滝景勝鳥瞰図(入江コレクション)」である。吉田初三郎については、これまでに鈴木学芸員が当「学芸員コラム」のこれまでの記事の中で詳しく紹介しているので、そちらをご覧いただきたい。

|

吉田初三郎画「清滝景勝鳥瞰図

(入江コレクション)」 |

|

吉田初三郎作の鳥瞰図の印刷物の資料は当館にもかなりの数があり、これまでも鈴木学芸員のコラムで紹介され、「旅に出よう」展でも多数出展されたが、館蔵の吉田初三郎の原画は、この「清滝景勝鳥瞰図」が唯一である。この資料は京都市右京区の名所の一つ清滝にあった「清滝荘」という旅館のポスターの原画と考えられるもので、かつて清滝荘に実際に掲げられていたとのことである。

|

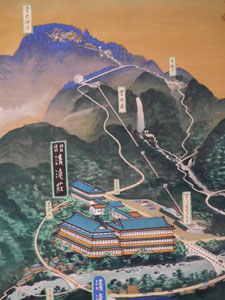

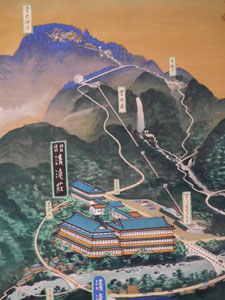

| 「清滝景勝鳥瞰図」(部分) |

|

画面中央に他を圧するように清滝荘の建物があり、愛宕山の山頂にある愛宕神社への参道が緩やかな曲線で描かれ、その横を愛宕山鉄道鋼索線(ケーブルカー)が山の中腹まで直線で表される。山頂の群青の森の中に愛宕神社の境内が詳細に描かれる。麓の駅の所に「ケーブル復興計画中」とあり、昭和19年(1944)に、嵐山−清滝間の鉄道(平坦線)とともに廃止されたケーブルカーが、戦後復興されようと計画された頃に制作されたものと考えられる。残念ながらケーブルカーは平坦線とともに復興されないまま現在に至っている。

この絵を見たのは昨年の初夏の頃、展覧会の出展資料選定の時であった。愛宕神社は標高924メートルの山頂付近にあるので、体調を考慮して、残暑がようやく収まった10月13日に出立。阪急嵐山から清滝まではバス。清滝の手前で細いトンネルを潜る。これは平坦線で使用されていたものであった。

|

| 清滝口の鳥居 |

|

清滝川に架かる橋を渡り清滝口の鳥居をくぐって参道を登り始めると横に、ケーブルカーの軌道の跡が見えた。

|

| ケーブルカーの軌道跡 |

|

参道の前半は階段が果てしなく続く、神社まで四十丁、一丁ごとの標識が励みとなる。かつては、一丁ごとに休憩所や茶屋があったとのこと、今は跡地が残るのみである。

|

| 階段と休憩所跡と思われる石垣 |

|

五合目を過ぎてから緩やかな登り坂となり、木の間から京都市街が見える場所もある。

|

| 京都市街遠望 |

|

約4キロの参道を2時間半かかってようやく黒門へ、愛宕神社へは更に石段が続く。

|

| 黒門 |

|

|

| 愛宕神社 |

|

本殿、若宮、奥宮へ参り、社務所で御朱印と「阿多古祀符 火迺要慎」の火伏のお札を受ける。山中の風はすでに晩秋の気配が感じられた。

小休止のあと下山。五合目までの坂道は楽であった。幼児のようなあどけない表情の地蔵菩薩の石像が目にとまった。

|

| 石造地蔵菩薩像 |

|

ところが、階段のところになると、降りるのは次第に苦痛になっていった。ようやく登山口まで降りて、先程のケーブルカーの軌道を歩いてみた。コンクリートの路面があり、山麓駅は乗降用の階段の跡が残る。清滝荘のあった場所は不明であった。

|

| 軌道跡 |

|

|

| 山麓駅跡 |

|

本年1月18日からの特別企画展「旅に出よう〜絵地図からはじまる物語」で「清滝荘鳥瞰図」を展示した。会場でこの絵をみて、なぜ現地へ行きたいという衝動に駆られたかを考えてみると、未踏の霊場への参拝と、廃線となったケーブル軌道へ興味という二つの点に惹かれたことになる。

観覧者の中にも、この絵を見て愛宕神社を参拝したいという思いに駆られた方もいらっしゃったのではないだろうか。