5 自作器具と工夫

ここでは、1999年から2001年にわたり募集した理科実習助手の工夫展に応募された作品のうち、これまでの一般編や、実験編で紹介できなかったものを主に紹介する。

| 空き缶、空き箱を利用したガラス管・誘導管収納箱 |  |

| 種類ごとに分け、箱の側面に簡単な図柄を書いておきます。ひと目でわかるし、重ねて収納できます |

| ペットボトルの利用 ①ピペットおき |  |

| ペットボトルの底の部分を切り、切り口に4カ所の切り込みを入れる。 | |

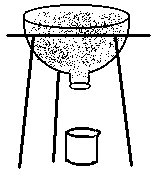

| ② 漏斗の代用 |  |

| 注ぎ口をつけ、適当な大きさに切る。土壌中の生物を採集するのにも使える。 |

| フィルムケースを利用した小物入れ | ふた、本体にビニールテープをはる。 |

| フィルムの空ケースを試験紙入れや、サンプル管代わりに使う。ビニールテープで色分けし、試験紙名等内容物を明記。フタ・本体にビニールテープを貼り記名する。 |

| 少量のスポイド付きビン |

| 定性実験等で少量ずつ使用する薬品をスポイド付きビンに入れ、無駄使いを防止する。 |

| 教卓で試験管から取らせている。取り分ける際、ラベルに液がかかり文字が消えることが多いので、ラベルの上からセロテープを貼っている。 | |

| 有機溶剤を各班で少しづつ使用する場合 |

| ■洗浄液(オレンジエース21) : オレンジから生まれた天然柑橘油が主成分、アルカリ性 | |

| 水では落ちないガラス器具を薄めた溶液につけ、汚れを取っている。また、実験室の床のよごれもきれいになる。 | |

| ■薬品庫内の試薬だな:転落・転倒防止板(写真) | |

| 仕切り板と柵を取り付けた。ベニヤ板と少ししなる棒を使用。 |

| ■生徒用試薬ビンの保管:(写真) | |

| 細口ビンは空にして、水洗・乾燥したものをラベルを付けたまま収納。中で気体が混合しないし、使用するときはすぐに分注出来る。 スポイド瓶は購入時入っていた箱を利用して収納。スポイドのゴムがダメになるものは空にしておく。 |

| ■希釈液 | |

| 希釈液は試薬の空瓶利用で作り置きする。転倒防止のため、ベニヤでます目の箱を作った。準備室、実験台に近い戸棚に収納。 | |

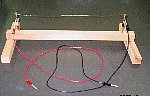

| ■リード線作製ボード(リード線作製のハンダづけ用の専用台) | |

| バナナチップや矢形、ワニ口をハンダ付けするときに固定するための台。古机などに直径の異なった穴をあける。(穴の深さは適当に工夫する)その穴に直接チップを差し込んだり、ばん線(太い針金)を固定し、ワニ口を挟んで作業する。 |

| ■実験実施ノート | |

| 実験実施予定、実験内容、メモ等を書き込み毎年保存しておき、実験計画の参考にしている。 |

| ■発泡スチロールで作った固定器具 | |

| ①小型モーターで動くプロペラの固定 | |

| 積み木型の発泡スチロールの上面をU字型に切り取り、そこにモーター部をはめ込む。 |

| ②電極の支持 | |

| 拍子木状に発泡スチロールを切り、電極となる金属板を輪ゴムで固定する。サイズを一定にすれば電極間の距離が一定に出来る。 |

| ③電気泳動観察の時計皿を固定 | |

| 発泡スチロールの台に時計皿より少し小さい直径でくぼみをつけ、時計皿を安定させる。 | |

| ④大型試験管立て | |

| 試験管の底を加熱して、発泡スチロールを溶かしてつくる。 | |

| ⑤発泡スチロール切断器 | |

| ニクロム線を2本の釘の間にはり、直流電流を3〜6Vくらいを流し使用する。釘の距離をいろいろ変えてサイズを調節する。 |

| ■廃液回収など(金属などの固体を反応させた後、固体を回収するとき。) | |

| ザルをビーカーなどの上にセットし、試験管内に残った金属片と廃液を分けて回収する。この時点で反応も終了する。 | |

| 簡単ピペット置き | タッパーの壁面上端部にハンダごてでへこみを付けピペットが置けるようにする。使用後はタッパーの中に収納できる。 |

| 顕微鏡を使った実験に関するもの①②③④⑤ | |

①AAピンセットカバー | 先がとがっていて危険なのと、ピンセットが痛みやすい等の理由で、ストローを切ってカバーにする。 |

| ②植物・動物細胞の切片をつくる | 植物細胞の切片をつくるときはカミソリの刃でいいが、動物細胞の軟骨・硬骨(ex.トリ)の切片をつくるときは替え刃のメスを使用するといい。 |

| ③微生物の観察の際、材料を確実にスライド上に取る (※ガラス管の先端を細長く引き伸ばしたピペット) | 班毎に、材料を種類別に短い試験管に入れて配布する。各自、手作りマイクロピペット※で取らせる。 ボルボックス、ミカズキモ、ゾウリムシなどかなり高濃度で分注したものに細いピペットをつけて渡す。これでほとんど確実に取れる。 |

| ④原形質流動で流動を観察しやすくする | カナダモを使用するときは、前もって直射日光からはさけておく。粒子が団子状になって動きにくくなるから。 |

| ⑤だ腺染色体を染まりやすくする | 取り出しただ腺に染色液をかける前に、透明なだ腺を針でつついておくと染まりやすい。 |

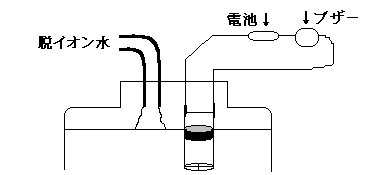

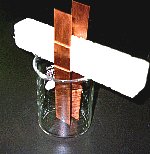

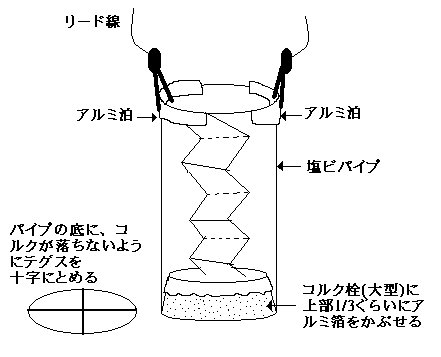

| 脱イオン水用「お風呂ブザー」 | リード線、塩ビ・アクリル等のパイプ(径3×7cmぐらい)、コルク栓、ブザー、電池・電池ボックス、アルミ箔、テグスを使用。 |

| 脱イオン水をタンクなどに入れる際、オーバーフローを防止するブザーを、理科室によくあるものを使って作製する。 | |

| パイプを脱イオン水貯留用のタンクにつるす。水位が上がるとコルクが浮上し、コルクのアルミ箔の部分やコルクに止めたジャバラに折ったアルミ箔がもう一方のアルミ箔と接触してブザーが鳴る。 ※ 脱イオン水と接するのはパイプ、コルク、テグスだけなので水が汚れない。 ※ コルクの浮力はわずかなので軽く、かつ接触面を広くするため、アルミ箔を使う。 |