|

| (以下顕微鏡といえば生徒用の顕微鏡を指す) |

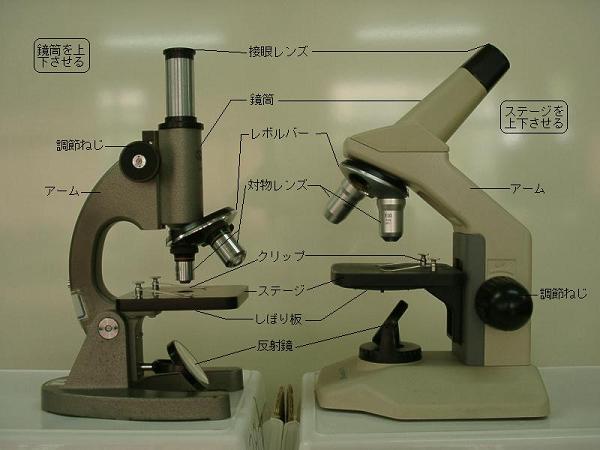

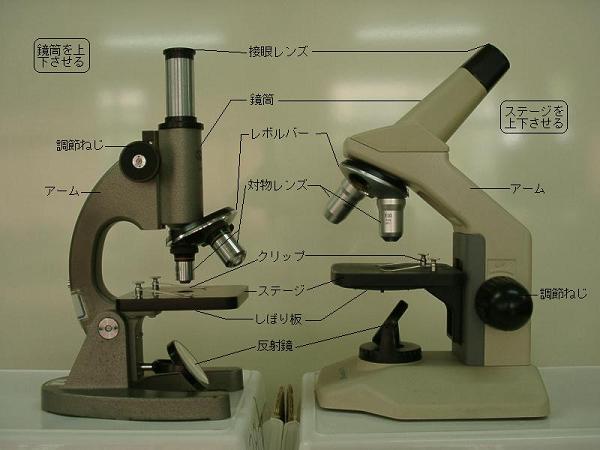

| ・ | 鏡脚‥‥顕微鏡の最下部にあって鏡基全体を支える |

| ・ | 鏡柱(アーム) |

| ・ | ステージ‥‥プレパラートをのせる水平な台 |

| ・ | 鏡筒‥‥接眼レンズと対物レンズを連結 |

| ・ | レボルバー‥‥回転式の対物レンズ交換器 |

| ・ | 調節ねじ(粗動ねじ・微動ねじ)‥‥鏡筒またはステージを上下してピントを合わせる装置。ピントを正確に合わせるには微動ねじを用いる。また、上下の際の硬さは粗動ねじで調節する。 |

| ・ | 接眼レンズ‥‥鏡筒の上に差しこむ。対物レンズによって生じた物体の拡大実像をさらに拡大して虚像をつくる。 |

| ・ | 対物レンズ‥‥鏡筒の下に取り付けて物体の第一像を結ばせる。物体の微細構造を正確に再現させる解像力は対物レンズが決定する。 |

|

| *倍率 |

| 対物レンズの倍率と接眼レンズの倍率をかけたものが、顕微鏡の総合倍率である。たとえば |

| (ア) | 総合倍率200倍=対物レンズ40倍×接眼レンズ5倍 |

| (イ) | 総合倍率200倍=対物レンズ10倍×接眼レンズ20倍 |

| となり、どちらも倍率は等しくなるが、解像力の点からいえば(ア)の方が高く、微細な点まで見分けられる。 |

|

| ・ | 反射鏡(ミラー)‥‥一面は凹面鏡(高倍率用)、一面は平面鏡(低倍率用)になっていて、必要に応じどちらの面でも自由にどの方向にも向けることができる。ただしコンデンサーの使用中は拡大がどうあっても平面鏡にするのが正しい。ただし光量不足の時は止むを得ず凹面鏡を用いて光を補うこともある。

|

| ・ | しぼり‥‥光束の太さを調節する。 |

| ・ | コンデンサー‥‥反射鏡で反射した光を集光器レンズを用いて集める。一般には生徒用顕微鏡にはない。 |

| ・ | 光源装置‥‥反射鏡と差し替えて使う。本体内蔵のものもある。 |

| ・ | ストッパー‥‥鏡筒を下げる、または、ステージを上げる限度を決める。 |

| 1) | 運ぶときは、利き手で支柱をしっかり持ち、反対の手で鏡脚の下を支えていねいに取り扱う。

|

| 2) | 検鏡の時には、両眼を開き利き手と反対側の目でのぞき、利き手でスケッチする。 |

| 3) | 顕微鏡の前面または側面から明るい散光を受けるように机上におく。直射日光は受けない。 |

| 4) | 反射鏡(ミラー)は倍率の低いレンズの時は平面鏡を、倍率の高い時は、凹面鏡(光が集約されて明るくなる)を使用するのが原則であるが常に平面鏡を用いてもよい。 |

| 5) | 次にプレパラートをステージにおき、観察材料が対物レンズの真下になるように、クリップでとめる。 |

| 6) | 粗動ねじを回して、ステージと対物レンズを近づける。この時、レンズがプレパラートに当たらないように、顕微鏡の側面から見ながら注意して近づける。 |

| 7) | ピントを合わす時は、顕微鏡をのぞきながら粗動ねじを回してレンズとプレパラートを少しずつ遠ざける。 |

| 8) | ステージの下側にあるしぼりを調節する。

しぼりを絞るほど光量は減るが、ピントの合う幅が広がり、コントラストがはっきりする。 |

| 9) | 検鏡にあたっては、まず、低倍率の対物レンズを使用して全体を観察し、さらに拡大する必要がある時には、レボルバーを回して高倍率レンズにする。

この場合、レボルバーを回すだけでほぼピントが合う。微動ねじがある場合は微調整にこれを使用する。このねじは半回転以上回さないようにすること。 |