13. ツユクサ

ツユクサの仲間は多種あり花粉管の伸長(花粉)、原形質流動(おしべの毛)、減数分裂(葯)、体細胞分裂(根端)、気孔(葉)の各観察実験に適している。

●ツユクサ(別名 あおばな・ぼうしばな)

ツユクサ科 ツユクサ属

- <特徴>

- 道端や荒地に生える一年草。

夏、包葉に包まれた総状花序から青色花を開く - <栽培>

- 盛んに枝分かれして茎の下部の節から根を出す。陽光を好む。日本各地に分布し、中国、朝鮮、東シベリアでも見られる。

●ムラサキツユクサ・ヌマムラサキツユクサ

●ムラサキツユクサ・ヌマムラサキツユクサツユクサ科 ムラサキツユクサ属

- <特徴>

- ムラサキツユクサの開花期は5月中旬。時期をずらすときは一度刈り込むとよい。その染色体は2n=12から2n=72のものまでが知られている。背が低く花も小さいヌマムラサキツユクサは染色体数が2n=12で染色体が大形でらせん状構造が見られる。

- <栽培>

- 北米原産の多年草。株分け、さし芽、種蒔きをして殖やすことが可能。腐植質の土、半日陰で育てたほうが美しくなる。灌水は必要。

|  |  |

|

ツユクサ科 セトクレアセア属

- <特徴>

- 花期が5月〜11月上旬と長いので、実験の時期を選ばない。切り花で長く持ち、つぼみも次々咲く。

- <栽培>

- メキシコ原産の多年草。乾燥にも強く栽培は簡単。半日陰向きでかなりの低温でも越冬するが、霜の当たりにくい場所に植える。挿し芽で増える。用土を選ばず育てやすい。

14. ユキノシタ

ユキノシタ科 ユキノシタ属- <特徴>

- 葉の裏が白いものもあるが、原形質分離の実験には葉の裏の赤いものが最適。ユキノシタは、初夏、花をつける頃が成育が良く使いやすい。

- <栽培>

- 山地の湿った岩の上や地上にはえ、また庭に植えられる多年草。山林の日陰湿地に自生している葉の裏の赤いものを根ごと採取し、実験後の株を日陰に腐葉土をたっぷり入れ植え付ける。酸性土壌(鹿沼土など)が望ましい。乾燥に弱い。毎年実験で残ったものを植えて利用することができる。地上を横走する細かい茎をのばしてはびこる。

15. オオカナダモ

トチカガミ科 オオカナダモ属- <特徴>

- 原形質分離、原形質流動の観察実験に最適。

雄花しかなく、白色で包鞘から順次3個、水面上に開く。 - <栽培>

- 陽光や栄養が必要なので魚や微生物のいる水槽や池に入れて育てる。実験に使用する時は、葉緑体が増えすぎないように室内で育成する。茎は折れやすいが、再生力が強く、無性繁殖する。

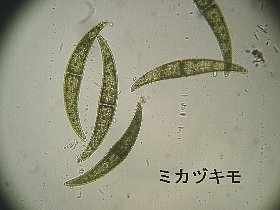

16. ミカヅキモ

チリモ(ツヅミモ)科 ミカヅキモ属

チリモ(ツヅミモ)科 ミカヅキモ属

- <特徴>

- チリモと呼ばれる単細胞の仲間。接合で有性生殖を行うのが特徴である。もっぱら分裂によって無性的に殖える。

- <栽培>

- ボルボックスと同様

17. その他の植物実験材料

- ブライダルベールやフルミネンシスもツユクサの仲間。切って水につけておくと発根する。ムラサキツユクサと同様の実験に利用できる。

アフリカホウセンカ(インパチェンス)は花粉管の発芽が早いので、花粉管観察用教材として例示される事が多い。一年中開花し続ける(ただし冬期は温室内栽培)ので必要に応じて一年中利用可能である。が、節の下で切ってつけておくと発根するので、株は新しくしたほうがよい。半日陰で酸性土で育てるのがよい。光合成や細胞分裂(根)、茎の構造の観察ができる。原産地はアフリカ。

アフリカホウセンカ(インパチェンス)は花粉管の発芽が早いので、花粉管観察用教材として例示される事が多い。一年中開花し続ける(ただし冬期は温室内栽培)ので必要に応じて一年中利用可能である。が、節の下で切ってつけておくと発根するので、株は新しくしたほうがよい。半日陰で酸性土で育てるのがよい。光合成や細胞分裂(根)、茎の構造の観察ができる。原産地はアフリカ。

- シャジクモ、アオミドロなどの栽培・飼育は、畑の土に蒸留水を加えて煮沸滅菌し、そのまま水槽やビーカーに入れてから個体を入れる。

加える水はくみおき水でよい。アオミドロは清流では見つからない。校庭や公園の池などの岸辺の岩石(コンクリートも)などに付着して水中でゆれている。触れるとヌルヌルし、付着していないものは、枯草の茎とか、木の枝などを核に、10〜30cm塊になって浮いている。

加える水はくみおき水でよい。アオミドロは清流では見つからない。校庭や公園の池などの岸辺の岩石(コンクリートも)などに付着して水中でゆれている。触れるとヌルヌルし、付着していないものは、枯草の茎とか、木の枝などを核に、10〜30cm塊になって浮いている。 河川の岸辺、小さな流れなどでも見られる。栄養のある所即ち魚の生息している所、多少なりとも水の汚れている所、流れのたまる所、そして何よりも陽光のある所を捜せば必ずある。アオミドロは接合、原形質分離の実験に利用できる。

河川の岸辺、小さな流れなどでも見られる。栄養のある所即ち魚の生息している所、多少なりとも水の汚れている所、流れのたまる所、そして何よりも陽光のある所を捜せば必ずある。アオミドロは接合、原形質分離の実験に利用できる。