30.メダカの血流と体色変化 |

| A. | 血流の観察 |

| [目的] | 毛細血管の血流速度を観察する。 |

|

[器具・材料]

| | ガーゼ 顕微鏡 ミクロメーター

メダカ 0.1%ノルエビネフリン 0.1%アセチルコリン たばこ抽出液

|

| [準備および操作] |  |

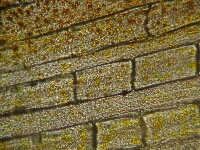

| 1) | 水を含んだガーゼを右写真のように被せる。 |

| 2) | 尾ひれの血流を観察し、無処理の状態・アセチルコリン・ノルエビネフリン・たばこの抽出液を加えた状態での流速を記録する。 |

| [留意点・工夫点] |

| * | メダカの代わりにグッピーも使用できる。 |

| * | 目を隠すとおとなしくなる効果がある。尾ひれも広がりやすい。 |

| * | 動いてガーゼを被せにくい時はシャーレに少量の水とメダカを入れ、徐々に水を減らしていき、水が少しだけ残った状態でガーゼを被せるとやりやすい。 |

| * | 血流はヒメダカのアルビノ種を使用すると見やすい。 |

|

|

|

| B. | 体色変化の観察 |

| [目的] | 体色変化のしくみを調べる。 |

| [器具・材料] |

| | シャーレ ろ紙

メダカ リンガー液(淡水魚用) |

| [準備および操作] |

| 1) | ビーカーの側面と底面を白い紙で覆ったビーカーと、同じく黒い紙で覆ったビーカーにメダカを入れ、10分後、水で湿らせたろ紙の上で体色を観察する。 |

| 2) | メダカの鱗をはぎ取り、リンガー液で封入したプレパラートを作り、素早く検鏡する。 |

| [留意点・工夫点] | |

| | * | リンガー液はNaCl 0.75g、KCl 0.02g、CaCl2 0.02g、蒸留水100mlに、NaHCO2を加えてpH=7.4に調整する。 |

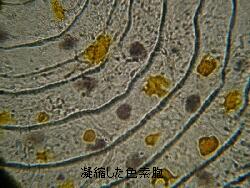

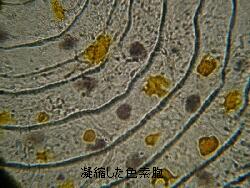

| | * | メダカの鱗に付着した真皮には、黒色素胞の他に黄色素胞・橙色素胞・白色素胞があり、白色素胞の観察には、斜めから光を当てるとよい。(黒色素胞は実際には焦茶色に見える) |

| | * | メダカの体色変化は、色素胞内の色素顆粒の拡散・凝縮によって起こる。 |

|

|

| * | メダカの目から入る光が刺激となり、細胞内にアドレナリンが分泌されるので色素顆粒の凝縮が起こる。(右写真) |  |

| * | 黒い紙で囲んだメダカの鱗のプレパラートからリンガー液と、アドレナリン溶液を入れ替えると、色素顆粒の凝縮が見られる。アドレナリン溶液は、アドレナリン1mgをリンガー液50mlに溶かしてつくる。また、アセチルコリン1mgをリンガー液39mlに溶かしたアセチルコリン溶液でも同様の結果が得られる。 |

|

| <参 考> |

| 鱗の観察 |

| | 鱗を観察すると、年輪のようなものが見えて、成長や生活環境を知ることができる。 |

| [留意点・工夫点] |

| * | 大きくて、代表的な鱗相を示す身体の中央部の鱗を使用する。 |  |

| * | 鱗をはがすときには少なくとも一部には真皮も付着しているので、色素胞なども一緒に観察できる。 |

| * | 鱗はピンセットで引き抜くと簡単に取ることができ、取った部分は再生する。 |

| |

|