29.血球観察と血液型の判定 |

| 人権や感染症の問題もあるので、慎重に実施する。 |

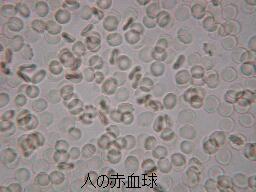

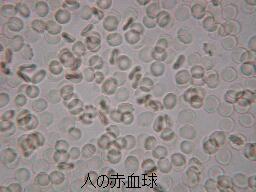

| [目的] | ヒトの血液を観察し、血液を構成する血球の種類と形状を理解する。また、血球の抗原抗体反応を観察する。 |

| [器具・材料] |

| | 滅菌注射針 消毒綿

ヒトの血液 生理食塩水 メタノール ギムザ液 A・B血清 |

| [準備および操作] |

|

| A. | 赤血球・白血球の観察 |  |

| 1) | 血液を採取する。 |

| 2) | 生理食塩水で薄めた血液をスライドガラスに広げて乾かす。(赤血球の観察) |

| 3) | メタノールをかけ、数分間放置する。 |

| 4) | ギムザ液をかけ、数分後にプレパラートの裏側から水流をあてて染色液を流し、検鏡する。(白血球の観察) |

| B. | 血液型判定 |

| 1) | 血液を採取する。 |

| 2) | A・B血清それぞれに血液をよく混ぜ、凝集反応を観察すると血液型判定ができる。 |

|

| [留意点・工夫点] |

| * | 血液が原因で様々な感染症が起こる場合がある。本人以外は触れないように充分注意して実験 を行う。 |

| * | 注射針は必ず新しいものを使用する。 |

| * | 使用後の注射針はキャップをはめ、カバーガラス、消毒綿などと共に所定の場所へ回収し、医療廃棄物として業者に処理委託する。 |

| * | 使用後のスライドガラスはよく洗い、消毒用アルコールの入った容器につけておくとよい。または、オートクレーブで滅菌するとよい。 |

| * | 血液を採取する部分はあらかじめ消毒をしておく。 |

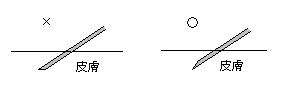

| * | 血液の採取方法は、指の第1関節と第2関節の間を輪ゴムで巻き、爪のすぐ基部の皮膚を注射針で刺して採取する方法が簡単である。耳たぶも痛みが少なくてよい。 |

|

| * | 血液を採取するとき強くしぼりだすと、リンパ球が多くなるので注意する。 |  |

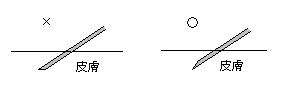

| * | 注射針は右図のように刺すとあまり痛くない。 |

|

| * | 採血する道具には、滅菌注射針の他に採血針やフィンガーランセット(ボタンを押すとバネ式で針が飛び出す器具《三和化学》)などがある。 |  |

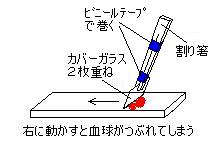

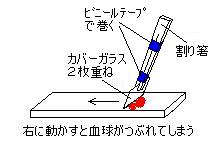

| * | 血液をスライドガラスに広げるときは、カバーガラスを使用すると少量ですむ。 |

|

| * | 水で薄めて検鏡すると、血球が壊れて観察できなくなる。 |

| * | 血液を薄める食塩水は恒温動物用で0.85%、変温動物用で0.65%がよい。 |

| * | 光源内蔵の顕微鏡では実験中に光源の熱で試料の濃度が変わることがある。 |

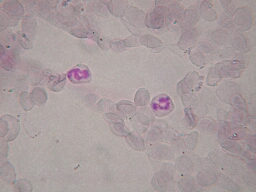

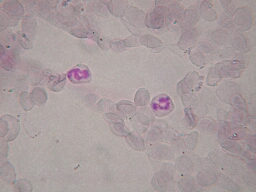

| * | ギムザ液は透明な感じの薄紫〜紅色になるまで洗えばよい。 |  |

| * | ギムザ液の他にもチュルク氏液など使用することもできる。チュルク氏液は水100mlに1%氷酢酸水溶液1ml、1%ゲンチアナバイオレット1mlを加えてつくる。赤血球は破壊されやすく右写真のように白血球の核だけが染まるので、白血球の観察に適している。 |

| * | 血清は、薬局で入手できる。 |

| * | アンプル血清は開封後速やかに使用する。1本のアンプルで数人使用できる。 |

| * | 血清と混ぜる血液量は、血清と同量くらいがよい。 |

| * | 正しい凝集反応は1分以内に起こるので、判定は5分間を越えないようにする。 |

| * | 凝集反応は、スライドガラスの他に上質紙の上でもできる。 |

| * | 凝集反応は15℃以上の室温で実施することが望ましい。室温が高すぎてもよくない。 |

|

| <発展実験> |

| | ウシの血球観察 |

| | | ウシの血は1リットル単位で購入できる。輸送の際に血球が多少壊れることがある。納品後は冷蔵庫で保管し、4〜5日は観察可能である。実験方法はヒトの血液と同じである。 |

| | | | 注1) 現在は狂牛病のため入手できないが、ブタの血は入手できる。 |

| | | | 注2) 動物によって血液の形は違うので、調べてみるとおもしろい。 |

|

| <参 考> |

| | 血液型の種類 |

| | | 血液型はABO式がもっともよく知られているが、その他にも、ルイス型、MN式、Ss式、P式、Rh 式、など様々な種類があり、実際によく利用されている。これらに挙げた血液型について、あまり知ら れていない内容もある。その一例が「シスAB型」である。 |

| | シスAB型 |

| | | よく知られているABO式血液型だが、例外的に出現するシスAB型では、対の染色体の一方にAB 、他方にOの遺伝子がのる場合がある。両親の血液型がシスAB型と通常のO型とすると、子どもはA型、B 型、AB型、O型になる可能性がある。 |

|