14.光合成

| [目的] | 光の強さが光合成速度に及ぼす影響を調べる。 |

| [器具・材料] | |

| 植物の葉および水草 光源 pH指示薬 | |

| [準備および操作] | |||

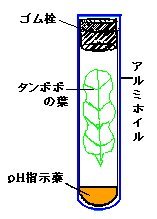

| A. | pH指示薬による測定 | ||

| ほぼ同じ面積の葉を条件の違う試験管に入れ、光源から一定の光をあてCO2の出入りに伴う指示薬の色の違いをみる。 | |||

| 条件(例): | 次の物で試験管を完全に包む |  |

|

| a.アルミホイル | |||

| b.ペーパータオル3重 | |||

| c.ペーパータオル2重 | |||

| d.ペーパータオル1重 | |||

| e.包まない | |||

| f.葉を入れない | |||

| B. | 気泡計算法による測定 |

| 1) | 光源からの距離を一定にし、一定時間に出る気泡数を数える。 |

| 2) | 距離を変え同様に測定する。 |

| 3) | 光源からの距離20cmの場合を100として照度比と同様同化指数を計算する。 |

|

| [留意点・工夫点] | |||

| * | 陽性植物、陰性植物の両方を比較するとよい。 (補償点が1000〜2000ルックスのものを陽性植物といい、100〜数ルックスのものを陰性植物という。) 陽性植物……プラタナス、ゼラニウム、ワタ、タンポポなど 陰性植物……サンゴジュ、ビワ、クス、イチゴなど |

||

| * | 1本の木でも日当たりの良いところの葉と、陰のところの葉では結果が違ってくるので、条件をそろえて採取すること。 | ||

| * | pH指示薬の作り方 ①チモールブルー0.2gとフェノールレッド0.1gをエタノール20mlに溶かす ②炭酸水素ナトリウム0.85gを蒸留水900mlに溶かす。 ③①液と②液を混合し、これに蒸留水を加えて1リットルにする。使用時には10倍に薄めて用いる。 |

||

|

|||

| * | 指示薬が管壁につかないように入れる。また葉が指示薬につからないようにする。 | ||

| * | 水滴がつくと電球が割れるので注意する。 | ||

| * | 10月以降は日射量、温度が下がるのでデータが出にくい。そこで水温を20℃以上にしたり、1時間以上前に近距離で光を当てておいたり、水草の水切りをやり直したりしてみる。 | ||