10.体細胞分裂の観察

| [目的] | 植物の根端分裂組織で体細胞分裂している細胞を見つけ、各時期の特徴を確認することにより体細胞分裂の過程を理解する。 | ||

| [材料・薬品] | |||

| タマネギ | |||

| 固定液(95%エタノールと氷酢酸の3:1混合液) 希塩酸 染色液(酢酸オルセイン) | |||

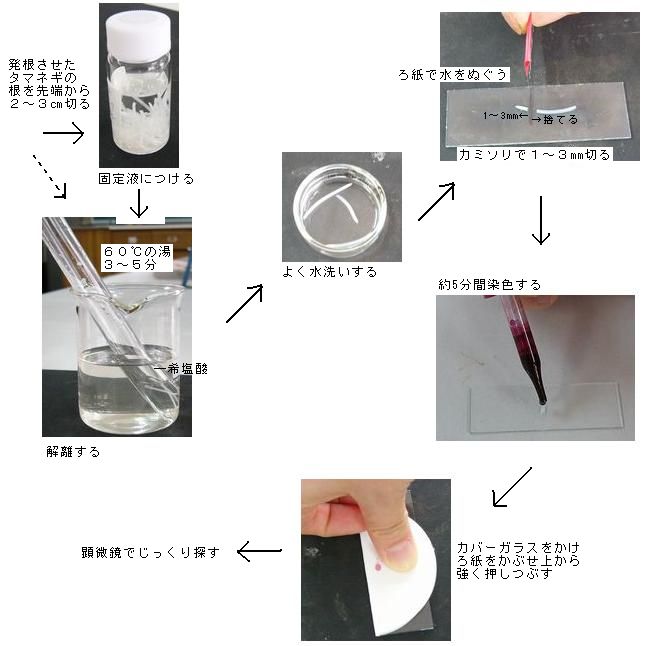

| [準備および操作] | |||

| |||

| [留意点・工夫点] | ||

| A. | 材料の発根 | |

| タマネギ、ニンニク、ヒヤシンス、ワケギ等では比較的簡単に、多量の根端を得ることができる。発根させるには水栽培の要領で行い、数日で採取可能となる。材料によっては、入手時期、発根時期に充分注意をしなければならない。 | ||

| ① | タマネギ 2n=16 | |

| * | 1学期(4月~7月上旬)実験の場合 | |

| 5月から7月にかけて市販されている当年産のタマネギは発根しないので、前年度に発根させ保存したものを使用するか4月~5月上旬にかけて市販されている寒冷地で収穫された前年度産タマネギを購入するとよい。 | ||

| * | 2学期以降実験の場合 | |

| 5月下旬から6月上旬に収穫期を迎える当年産タマネギは堀りあげ後一ヶ月以上経ておれば2学期以降の実験には使用できる。(冬を超えていない場合は10℃前後で一週間くらい休眠させてから発根させるとよい)この時期に発根させ保存しておくと次年度1学期早々に行う実験に使用できる。 | ||

| * | 発芽抑制処理されたものもあるので注意する。 | |

| * | 2~3日で発根するので根端を1cm程度切り取る。(長く伸びすぎると成長が終わり分裂細胞が少なくなる) | |

| * | 褐色の皮を取り除き水につけて置くと発根するが、一度根を切り取ったものでもリン葉をはいでやると繰り返し発根する。リン葉を多めにはいだり、上部を切り取ると発根が多い。 | |

| * | 根を取った後のタマネギはリン葉の観察に再利用できる。 | |

| * | ペコロス(小タマネギ)・・・5月に発根する。秋には発根しない。発根のさせ方はタマネギに準ずる。 | |

| ② | ニンニク 2n=16 |  |

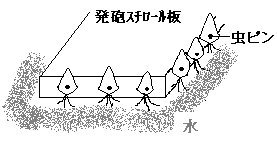

| * | 薄皮を剥いで虫ピンで発砲スチロールに固定し、水栽培するとよい。(頻繁に水を入れ替える) | |

| * | 10月頃栽培用を購入すると発根する。 | |

| ③ | ヒヤシンス 2n=16 | |

| * | タマネギに比べると染色体が大きく観察しやすいが、かなり高価である。 | |

| * | 9~3月にかけて発根しやすいので水栽培する。薄皮をはいで水につけると発根もよく、水も濁りにくい。観察の1週間ぐらい前から準備する。発根はタマネギより多い。 | |

| * | 球根を店頭で購入できるのは、8月末から年内である。水温15℃を下まわる時期(10月末頃)に水栽培するとよい。 | |

| ④ | チューリップ 2n=24(36) | |

| * | 球根の市販は8月末から翌年1月まで。水栽培には早咲きで矮性の品種が適している。10月中旬に開始するのがよい。 | |

| ⑤ | テッポウユリ(その他ユリ) 2n=24 | |

| * | ユリ類は染色体が特に大きく分裂像が見やすい。球根の市販は9月末から翌年3月頃まで。根端利用には水栽培がよい。特にテッポウユリ、スカシユリ、オトメユリが適している。普通の水栽培は、10月下旬か11月上旬からはじめる。ユリの球根は、適度の湿気を保って貯蔵しなければならない。春から夏にかけて材料を得るには、 (ア)珠芽をとり発根させる。 (イ)木芽をとり発根させる。 (ウ)鱗片挿しをして、小球を形成させてその根を利用。1ppmベンジルアデニンを鱗片にぬると、小球が生じやすい。 |

|

| ⑥ | ソラマメ 2n=12 | |

| * | プランターなどに、おがくず、ピートモスなどを4cm厚さに敷きつめ、湿らせておく。一昼夜水に浸した種子を表面から1cm程度に植えつける。腐りやすいので余分の水を残さないように注意する。一週間くらいすると側根が出てくるのでこれを利用する。 | |

| ⑦ | ヌマムラサキツユクサ 2n=12 | |

| * | 親株はまず水で根をよく洗う。株をバラバラにし、古い根を根元から切り取る。これをおがくずなどの苗箱に5cm間隔で植える。1週間~10日で発根し、1株あたり5~10本の根が採取できる。 | |

| ⑧ | その他の材料 | |

| a) | 各種タネ | |

| * | 時期を問わず発根させるには便利だが、細胞が小さいため観察しにくい。 | |

| * | タマネギは9~11月、ネギはいつでも市販されている。 | |

| * | ネギは一晩水に浸しておいたものを蒔く。3~4日で発根。1~2cmに伸長したものを利用する。 | |

| * | 3~4日で発根するので根が1~2cm伸びたものを種皮のついたまま材料とする。 |  |

| b) | その他の材料 | |

| * | 材料に困ったときはそのとき成長している植物を使う。根の長さは2~3cmのものを使う。 | |

| * | ツユクサ、アフリカホウセンカ(インパチェンス)などは茎を切って水につけて発根させる。 | |

| * | 葉の出ている球根を掘り出して、古い根を数本残してあとは切り、水につけておく。1週間くらいで新しい根が出る。発根させる場合、褐色の空き瓶を利用し、24℃前後の温度にすると発根は速い。また、バーミキュライト(吸水性のよい園芸用焼土)を利用すると発根が速い。 |

| c) | パプロパップス 2n=4 エンドウ 2n=14 ネギ・ワケギ 2n=16 タマスダレ 2n=38 ミドリアマナ 2n=6 アフリカホウセンカ 2n=16 |  |

| B. | 薬品の調製 | |

| 体細胞分裂の観察実験には次の試薬がよく使われる。 | ||

| 固定液: | カルノア液 ファーマー液 45%酢酸水溶液 | |

| 染色液: | 酢酸オルセイン溶液 酢酸カーミン溶液 酢酸ダーリア溶液 サフラニン塩酸液 | |

| 保存液: | 70%エタノール | |

| ※ 固定液・染色液については一般編「試薬の調製」を参照。 | ||

| C. | 固定・解離・染色 | |

| 固定液に5分以上つける。 | ||

| ① | 解離後染色する場合 | |

| * | 酢酸オルセイン溶液、酢酸カーミン溶液で染色するときは45%酢酸水溶液や、1mol/l塩酸に材料を入れて湯煎し(60℃ 5分)、細胞どうしを固着させているペクチンを加水分解してから染色する。 解離は60℃以上にしない。 |

|

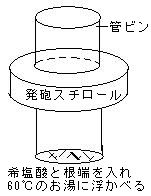

| * | 希塩酸に材料を入れて湯煎する際、浮き輪付管びん(自作)を作っておくと便利である。 |  |

| ② | 固定・解離・染色を同一液で行う場合 | |

| * | 酢酸オルセイン溶液と1mol/l塩酸を4:1に混合したものや、酢酸ダーリア溶液と1mol/l塩酸を2:1に混合したものに切り取った根端を一晩程度冷蔵庫内でつけ置く。またサフラニン塩酸液を使っても同様にできる。 | |

| ③ | DNAを染色するフォイルゲン法(塩基性フクシンで染色)は、核・染色体のみを染色するので大変観察しやすい。 | |

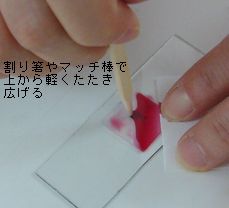

| ④ | 根端の広げ方 |  |

| a) | 割り箸やマッチ棒を使う。 | |

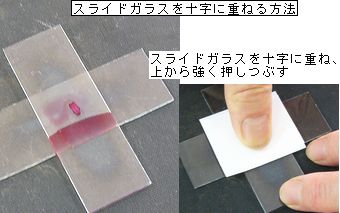

| b) | スライドガラスを十字に重ねる。 | |

|

| D. | 保存 | |

| * | 固定後、50%アルコール(30分)→70%アルコール(1週間程度)→70%アルコール(保存)。冷蔵庫で保存すれば1~2年は使用できる。アルコールを含む固定液に浸したままでも冷蔵庫で保存できる。アルコールが残っていると染まりにくいので使用の際は水でアルコールを抜く。 | |

| * | 染色した根を保存する場合、水洗い後、水かグリセリン中で冷蔵する。3日程度は変化なく観察ができる。 | |

| * | よく見えたプレパラートはマニキュアで封じておけば2~3日はそのまま観察できる。 | |

| 重要 |

| 植物の細胞分裂は午前中に起こるので、午前7時~10時ごろの根を採取して固定し、保存液で保存しておくとよい。晴天が続いた日の早朝に採取すると分裂細胞の数も多い。 |

| <発 展> | ||

| 8-オキシキノリン法 | ||

| 8-オキシキノリン(8-Hydoroxyquinoline)は細胞分裂で生じる紡錘糸の形成を阻害したり、染色体を萎縮させる働きがある。これを利用して体細胞染色体の数を数えることができる。 | ||

| 1) 植物の根端を0.002mol/l 8-オキシキノリン液に入れておく。 (2~5時間:材料・温度・根の太さで異なる。液温は18~20℃が適温) |

||

| 2) 前処理が終わったら根端をよく水洗いし、固定液に入れる。 | ||

| 3) 以降体細胞分裂の観察と同じ | ||

|  |

|