7.原形質分離 |

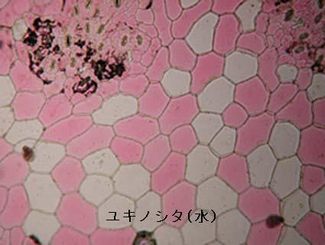

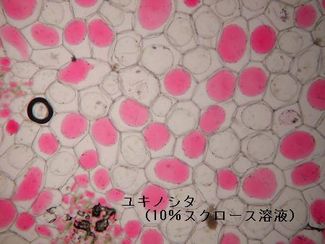

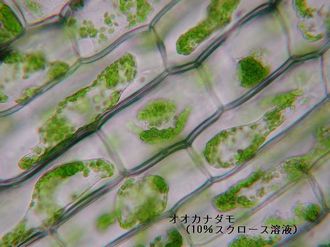

| [目的] | 生きている細胞を、細胞より濃度の高い溶液中に浸すと細胞膜の性質(半透膜)により外液の濃度に応じて原形質分離を起こす。この状態を観察し、溶液の濃度と原形質分離の関係を調べてみる。 |

| [器具・材料] |

| | ユキノシタ(裏面表皮の赤いもの) 水 3~5種の濃度のスクロース水溶液 |

| [準備および操作] |

| 1) | 葉の裏を薄くはぎ取り、水および各濃度の水溶液に5分間浸す。 |

| 2) | 水および浸っていた水溶液を一滴落としてから手早く検鏡する。 |

|

|

|

| <発 展> |

| a) | 固定した細胞の観察 |

| | 実験材料を薄い酢酸溶液に5分間浸した後、一番濃いスクロース水溶液に5分間浸して検鏡する。(細胞は原形質分離を起こさない) |

| b) | 原形質復帰 |

| | 原形質分離が起こっている状態を検鏡しながら、スクロース水溶液を水と置き換える。 |

|

| c) | トラウベの人口細胞 |

| | 5%の硫酸銅溶液中にヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウムK4〔Fe(CN)6〕(フェロシアン化カリウム)小粒 を入れると、ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸銅Cu2〔Fe(CN)6〕(フェロシアン化銅)の膜が形成される。こ の膜は半透膜なので、内部に水が浸透して袋状の人口細胞が成長する。 |  |

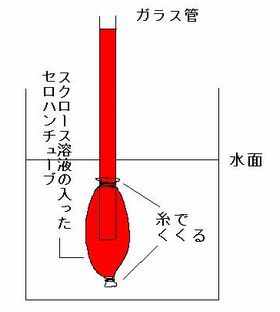

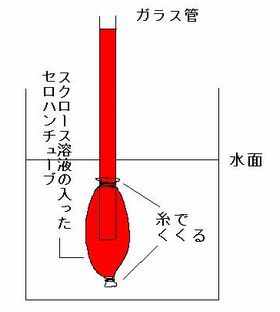

| d) | セロハンチューブによる浸透圧実験 |

| | 内径の細いガラス管がよい。(メスピペットを使ってもよい)液に着色するとわかりやすい。 |

| |

| |

| |

|

| [留意点・工夫点] |

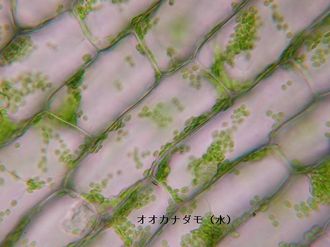

| * | 材料はユキノシタのほかにオオカナダモ・ツツジの花びら・紫タマネギも使用できる。 |

| * | ユキノシタは摘みたての葉よりも、少ししんなりしたものの方が剥がし易い。 |

|

| * | 裏側を内側にして葉を折り表皮を剥がすと比較的大きく裏の赤い表皮を獲ることができる。(ツツジの花びらも同様にできる)

切片が大きすぎると巻いてしまうので、3~5㎜四方ぐらいのものがよい。切片は沈めるなどして充分スクロース液に浸す。 |  |

| * | スクロースの他グルコースでもよい。また市販の砂糖でも充分である。 |

| * | スライドガラス上の水溶液から水が蒸発すると濃度が変化し実験誤差が大きくなるので手早く操作する。 |

| * | スポイトは色分け等をして各濃度専用で使用する。 |

| * | 実験終了後、水溶液が残らないよう綺麗にふいておく。特にステージ・レンズは綺麗にしておく。 |

|

|

|