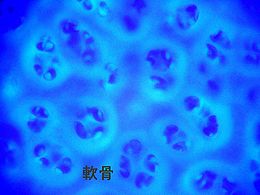

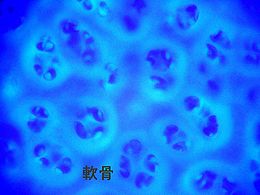

| B. | 軟骨 |

| | 関節のところにある軟骨をカミソリやメスで薄い切片にし、染色後、検鏡する。 |

| |  |

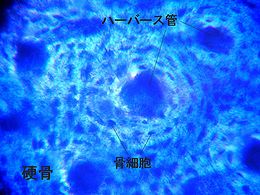

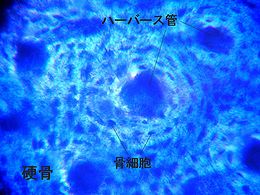

| C. | 硬骨 |

| 1) | 切断した硬骨を3〜7日間、食酢の中につけて石灰質を溶かし、柔らかくしておく。 |

| 2) | 水洗後、硬骨の断面部をカミソリやメスで、できるだけ薄く垂直に輪切りにし、染色後、検鏡する。 |

| |  |

| [留意点・工夫点] |

| * | ツナ缶は水煮のものがそのまま使用できる。油漬のものは染まりにくいので、油を取り除いてから使用する。 |

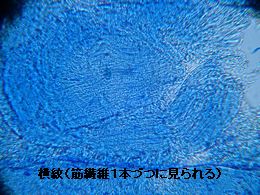

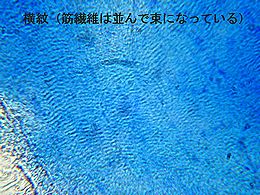

| * | 生肉の横紋筋は染色しなくても観察できるが、染色するには5分程度かかる。ツナの染色は短時間でよい。 |

| * | 骨組織はできるだけ薄い切片にする。切片はたくさん作り、水に浮かした中から薄いものを選ぶ。黒い紙等を敷くと見やすい。 |

| * | 硬骨部の切断は解剖用のノコギリや出刃包丁・キッチンバサミなどを使用する。 |

| * | 骨のまわりについた肉を取り除き易くするために煮てもよい。 |

| * | 柔らかくした硬骨は70%エタノールに漬ければ数年間、冷凍にすれば1年間は保存可能である。 |

| * | 食酢の代わりに10%酢酸に1〜2晩つけたものを使っても良い。 |

| * | 動物組織の場合、染色液は一般的にメチレンブルー溶液であるが酢酸オルセインや酢酸カーミンでもよい。染色液は濃すぎると見えにくいこともある。 |

| * | 新鮮な材料を使用すれば、硬骨を酢に漬ける前に脊椎液を顕微鏡で観察すると血球観察ができる。 |