4.植物組織の観察 |

| [目的] | 植物の花の構造・孔辺細胞やその他の細胞・道管等を顕微鏡で観察する。 |

|

|

|

| [材料] | ヤマザクラ・西洋タンポポ・ヒマワリ・カラスノエンドウ・キンケイギク等 |

| [操作] | 花の外観を観察し、花の構造や子房・胚珠の断面にし、検鏡する。 |

| [留意点・工夫点] |

| * | 野外で観察する場合、小型実体顕微鏡やルーペを使用する。 |

|

|

|

| [器具・材料] |

| | ピス カミソリ

ヒメジョオン・ホウセンカ・イノコズチ・セイタカアワダチソウ等(双子葉類)

ススキ・トウモロコシ・イヌムギ・オヒシバ・メヒシバ等(単子葉類) |

| [操作] | 茎をピスではさみ、カミソリで切片を作る。染色後、検鏡する。

双子葉類と単子葉類を比較してみる。 |

| [留意点・工夫点] |

| * | 染色液としてサフラニン溶液、スダンⅢがある。また、フロログリシン溶液と塩酸を混合した溶液 で染色してもよい。他には下記の二重染色もある。 |

| * | 茎の縦断面は鉛筆を削る要領で行い、セイタカアワダチソウの場合、白い髄の切片を作るようにする。 |

|

| * | ピスには、ニワトコや発泡スチロール製のものがある。発泡スチロール製のものは葉がとれにくくなる。 |

| * | カミソリは片刃・両刃があり、薄い切片を作る為には、片刃より薄い両刃の方が良い。両刃は縦半 分に折って使うか、縦半分をビニール製ガムテープで覆い、両手首を胸に当て固定してから行うと安全 かつ、薄く切ることができる。 |

| |  |

| * | 植木鉢等の陶器のザラザラした面でカミソリを磨くこともできる。 |

| * | 切片は数多く作り、薄く切れたものを選んで使う。 |

|

| <二重染色の方法> |

| | サフラニン溶液とライトグリーン溶液と酸・アルコール溶液の三種類を作る。サフラニンは固い部分( 道管・師管など)が赤く、ライトグリーンはやわらかい部分(海綿状組織など)が青緑に染まる。染色 時、液は混合せず別々に染色した方がはっきり染め分けられる。他サフラニン溶液とメチレンブルー溶 液の二重染色もある。 |

|

| サフラニンで染色 | → | 酸・アルコールで洗浄 | → | ライトグリーンで染色 | → | 水で洗浄 | → | 検鏡 |

|

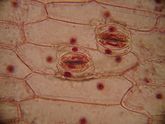

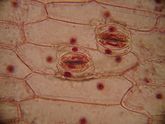

| C. | 葉・気孔の観察 |

| [材料] | ツユクサ・ムラサキツユクサ・ムラサキキャベツ・ユキノシタ等 |

|

| [操作] | 葉の裏側の皮を剥ぎ取り、検鏡する。 |  |

| [留意点・工夫点] |

| * | 染色しなくても観察できるが、ヨウ素ヨウ化カリウム液、イン

クで染色してから検鏡してもよい。

| | * | 気孔は葉裏にあるので表裏を確認して観察する。ムラサキキャベツは外側が葉裏である。 |

| * | 松の気孔を実態顕微鏡で観察できる。(環境調査などに利用される) |

|

| <発 展> |

| ・ | ピロニン・メチルグリーン液の染色方法 |

| | | 染色液を作る。ピロニン・メチルグリーン液に1~3分、ブタノール1~3分、蒸留水の順で浸した後、検鏡する。核は、青紫色に細胞質・仁は桃色に染め分けられる。 |

| ・ | スンプ法を用いた実験 |

| 1) | | アセトンをガラス棒でスンプ板の表面に少量つける。 |

| 2) | | 数秒後、葉の裏面にぴったり貼り付け、そのまま3分ほど放置した後、剥ぎ取る。 |

| 3) | | 水は使用しないで貼り付けた面を下にスンプ板をスライドガラスの上に置き検鏡する。 |

|

| スンプ法とは、透明な樹脂板を溶剤で溶かし、表面構造の凹凸を型にとり観察する方法である。専用のスンプ板も市販されている。アセトンで溶ける樹脂板を代用することもできる。材料は固いクスノキ・モッコク・ヤマモモ・ヤブツバキ・サクラ・モクレン等の葉がよく、柔らかい葉は適さない。また、髪のキューティクルも観察できる。簡易法として木工用接着剤・セロテープを使用することもできる。

|

|

| D. | 新聞紙の繊維の観察 |

| [材料] | 新聞紙 |

| [操作] | 水に浸した新聞紙の繊維を柄付針でほぐし、仮道管を検鏡する。 |

|