| [留意点・工夫点] |

| ☆ | 発生する二酸化硫黄は有毒なので吸わないように注意する。 |

| ☆ | 単斜硫黄は、バーナーの弱い炎で穏やかに一様に加熱し、黄色の透明な液状にする。温度が高過ぎると赤くなる。また、ろ紙を広げるタイミングに注意する。(早過ぎると流れ出る。遅いと固まってしまう。) |

| ☆ | ゴム状硫黄は、硫黄が黒くなるまでしっかり熱しないとゴム状にならない。 |

| ☆ | 実験後、斜方硫黄も単斜硫黄も砕いて硫黄末として再使用する。

|

| ☆ | ゴム状硫黄は再使用できないので処理を業者に委託する。(燃焼時に二酸化硫黄を生じる) |

| ★ | 試験管のかわりにるつぼを使って実験すると後始末がしやすい。 |

| ★ | 単斜硫黄、ゴム状硫黄を作るのに使う試験管は汚れが落ちなくなるので専用のものを使う。底に残ったものは、ゆるやかな火であぶって溶かしてできるだけ外に出す。 |

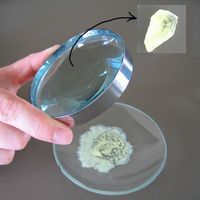

| ★ | 斜方硫黄の結晶を大きくするには二硫化炭素をゆっくり蒸発させればよい。時計皿を密封しないよう割り箸をかませてシャーレでふたをする。(ドラフト内に置く) |

| ★ | 実験後硫黄のついた試験管は、水に2、3日つけておいてブラシで擦ると簡単に取れる。それでも取れない時は、水酸化ナトリウム水溶液入れ煮沸し、冷えてから水に移してブラシで擦る。 |