45.光電効果

| [目的] | 光電効果を観察して、プランク定数を求める。 |

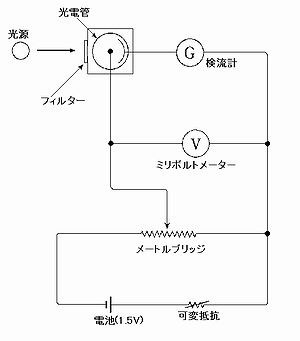

| [準備] | 光電管 光源 色付きフィルター メートルブリッジ 電圧計(ミリボルトメーター) 検流計 乾電池 |

| [操作] | ||

| a.光電効果の観察 |  |

|

| 1) | 光電管に光を当て、光電流が流れることを確かめる。 | |

| 2) | 光量や電球の種類によってどのような違いが見られるか調べてみる。 | |

| b.プランク定数の測定 | ||

| 1) | 色付きフィルターを通した光を光電管に当てる。 |  |

| 2) | メートルブリッジの接点を移動し、検流計の針が0を示すようにし、そのときの電圧計の値V0〔V〕 (阻止電圧)を記録する。 | |

| 3) | 別の色のフィルターに取り換えて、2の測定をくり返す。 | |

| 4) | 縦軸に電子の運動エネルギーの最大値eV0〔J〕、横軸に光の振動数ν〔Hz〕をとって測定結果をグラフにする。このグラフの傾きから、プランク定数h〔J・s〕を求める。(eは、電気素量〔C〕) | |

| [留意点・工夫点] | ||

| ☆ | フィルターを何色か用意する。フィルターの色を取り換えることによって、照射する光の振動数を変えることができる。 | |

| ☆ | 色付きセロファンを使用してもよい。 | |

| ☆ | あらかじめ、光源と用いるフィルターの色によって得られる光の振動数を調べておく。 | |

| ☆ | 水銀灯(光源)の光を直視しないようにする。 | |

| ☆ | 光電管は箱の中にいれ、光源からの光以外がはいらないようにする。光電管にカバーがついていないときは、内側を黒く塗ったボール紙でカバーし、光源からの光の取入れ用窓をつくる。 | |

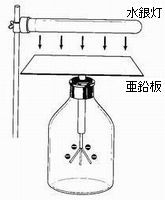

| ☆ | 光電効果ははく検電器によっても観察できる。 |  |

| ☆ | 市販されているプランク定数測定器によって、簡単に測定でき、プランク定数を求めることができる。 | |

| <参考> | ||

| ・ | 光電効果 | |

| よく磨いた金属の表面に光を当てると金属から電子が飛び出てくる現象をいい、この電子を光電子という。光電効果は、光が波動性をもつと同時に、粒子性をもあわせもつという光量子説の誕生に大きな役割をはたした。

光電子が飛び出るためには金属の種類によって決まる限界振動数より大きい振動数の光を当てなければならない。いくら強い光でも振動数の小さい光では電子は飛び出さない。また、飛び出す電子の速さは光の強さに関係せず、光の振動数(波長)による。振動数の大きな光(波長の短い光)ほど飛び出る電子の速さは速い。 金属面に振動数 eV0=h したがって、振動数 |

||

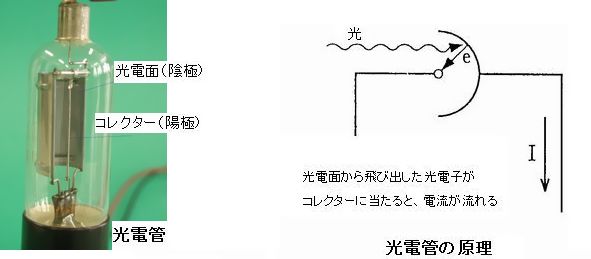

| ・ | 光電管 | |

| 半円筒形で内側にセシウムーアンチモンの薄膜が付着した光電面(陰極)と、光電面の中心に棒(針)状のコレクター(陽極)が、真空のガラス管の中に入っているものである。 | ||

|

||

| コレクター側の電圧を負にすると、光電子はコレクター側に行きにくくなる。この逆電圧を高くし、電流が流れなくなるときの電圧が阻止電圧V0〔V〕である。 | ||