44.半導体ダイオード

| [目的] | 半導体ダイオードに、順方向および逆方向の電圧を加え、それぞれの電流の流れ方の特性を理解し、その働きを考える。 |

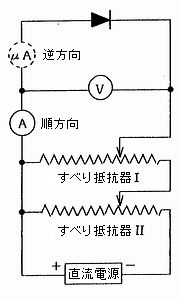

| [準備] | 半導体ダイオード 直流電圧計 直流電流計 マイクロアンペア計 直流電源 すべり抵抗器2台 |

| [操作] | |

| a.順方向 | |

| 1) | ダイオードは接続しないで、電圧の調整をする。すべり抵抗器Ⅱの抵抗値を最大にしておき、すべり抵抗器 I を調節しながら電圧計の読みが1.1~1.2Vになるようにする。 |

|

| 2) | ダイオードを接続して、すべり抵抗器Ⅱの電圧を変化させながら電流計の値を読みとる。 | |

| b.逆方向 | ||

| 1) | ダイオードを逆方向につなぐ。 | |

| 2) | すべり抵抗器Ⅱの抵抗値は最大にしておき、すべり抵抗器Ⅰで電圧を変化させながらマイクロアンペア計の値を読みとる。 | |

| [留意点・工夫点] | ||

| ☆ | 順方向では、すべり抵抗器Ⅱで電圧を0.1Vから1.0Vまで0.1Vずつ変化させるとよい。 | |

| ☆ | 順方向で、電流値が読み取れないほど小さい値の場合は、電流計の代わりにマイクロアンペア計を接続する。 | |

| ☆ | 逆方向では、マイクロアンペア計の位置に気をつける。 | |

| ☆ | すべり抵抗器Ⅰで、電圧を2Vから20Vまで2Vずつ変化させていくとよい。 | |

| ☆ | 逆方向で、すべり抵抗器を2台使用するのは、電圧の微調整をするためである。 | |

| ☆ | 逆方向では、マイクロアンペア計を順方向の電流計の位置に接続してみると、わずかに電流が流れるのがわかる。 | |

| ★ | ダイオードは、交流を直流に変える回路に使用される。(整流作用) | |

| <参考> | |||

| a.半導体 | |||

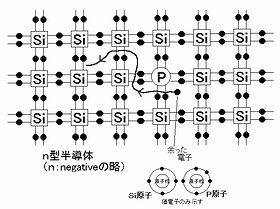

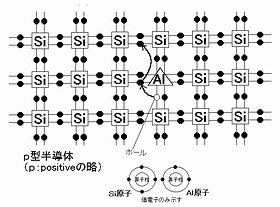

| ゲルマニウム(Ge)やケイ素(Si)などは、抵抗率が導体と不導体の中間なので、半導体とよばれる。(不導体は抵抗率:大、導体は抵抗率:小)GeやSiに微量のリン(P)やアルミニウム(Al)などを混ぜたものを不純物半導体という。これは、純粋なものよりも抵抗率が小さくなる。 | |||

| n型半導体 |  | SiやGeの結晶の中に微量のリンやアンチモン(Sb)を混ぜたもの。PやSb原子は5個の最外殻電子をもつが、図のように共有結合に使われなかった電子が結晶内を動くことで、電流が流れる。 | |

| p型半導体 |  | SiやGeの結晶の中に微量のアルミニウムやインジウム(In)を混ぜたもの。AlやIn原子は最外殻電子を3個しかもたないので、電子のないところ(ホール)ができる。図のように電子が移動してホールを順々に埋め、ホールが、正の電気をもった粒子のように動くことで、電流が流れる。 | |

| b.半導体ダイオード | |

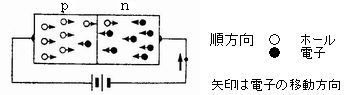

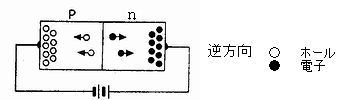

| p型とn型の半導体をくっつけ、両端に電極をつけたものを半導体ダイオードという。半導体ダイオードに図のように順方向に電圧を加えると、p型の中のホールはn型のほうへ、n型の中の電子はp型のほうへ引かれる。はじめにあったホールと電子がすべて結合すると、もはや電流が流れないように思えるが、さらに、p型の中の電子はp型の端の電極内へ引かれたあとにホールができ、n型の端の電極からn型の中へ電子が送りこまれるので、電流が流れる。 | |

|

|

| 図のように逆方向に電圧を加えると、p型の中のホールはp型の端へ引かれて電極内の電子と結合して消えていき、n型の中の電子はn型の端へ引かれて電極へ入っていく。このため、電流は流れなくなる。 | |

|

|

| このように、ダイオードは、順方向の電圧のときにだけ電流が流れるので、交流を直流に変える回路に使用される(整流作用)。この他、発光ダイオード、検波用、定電圧発生用(ツェナー)ダイオードなどがある。 | |

|

|

|

| c.トランジスタ | |

| 半導体をn、p、n型またはp、n、p型の順に接合したものをトランジスタという。トランジスタは微小な電流を、大きな電流に増幅するはたらきをもっている。(増幅作用) | |

| d.IC(Integrated Circuit) | |

| 多数の微小なダイオードやトランジスタにコンデンサー、抵抗などを組み合わせた回路を1個のシリコン結晶の基板に作ったものをICという。現在のコンピュータなどのエレクトロニクス製品では、素子(ダイオード、トランジスタ、コンデンサー、抵抗など)を100万個以上集積した大規模集積回路LSI (Large Scale Integration)、さらに集積度の高い超大規模集積回路VLSI (Very Large Scale Integration)が使用されている。 | |

| <関連実験> | ||

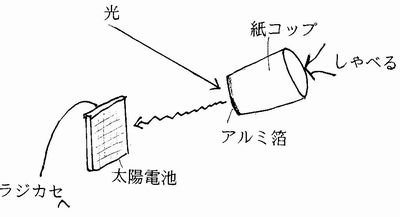

| [目的] | 太陽電池(光電池)を用いて光通信を行う。 | |

| [準備] | 太陽電池 ラジカセ 紙コップ アルミ箔 懐中電灯 | |

| [操作] | ||

| 1) | 底を切り取って、アルミ箔を貼り付けた紙コップを用意する(送信機)。 | |

| 2) | ラジカセのマイクミキシング端子に太陽電池をつなぐ(受信機)。 | |

| 3) | アルミ箔に光をあて、反射させながら、紙コップに口を当ててしゃべる。 | |

|

||

| [留意点・工夫点] | ||

| ☆ | 糸電話は声の(空気の)振動を糸の振動として伝えるが、光通信は、光の振動として伝える。この場合、アルミ箔で反射する光は、アルミ箔が振動することによって、太陽電池に達する光の強さがほんの少し変化することを利用している。光通信は、電流の流れで通信する電話や電磁波を利用する携帯電話と違って、雑音を含まずに大量のデータを高速でやりとりできるのが特徴である。 | |

| ☆ | 太陽電池は、小さな安価なもので充分である。 | |

| ☆ | アルミ箔をできるだけ平らになるように貼り付けることで、光を効率よく反射させ、よりきれいな音をより遠くまで伝えることができる。 | |

| ☆ | アルミ箔のかわりにCDや金紙、銀紙を使用してもよい。 | |

| ☆ | 太陽の光は強いので、懐中電灯の光よりかなり遠くまで届く。 | |

| ☆ | 家庭の電源を利用した電灯(白熱灯や蛍光灯など)は、60Hz(関西)の交流を拾うので適さない。 | |

| ☆ | 太陽電池の原理 | |

| ・ | 太陽電池とは光を電気に変える装置で、p型とn型半導体を使って電気を起こす。光が強いほど大きな電圧が発生し、光があたらない夜中や雨の日は発電できない。 | |

| ・ | 半導体に太陽の光があたると、電子とホールの対が生まれ、p型とn型半導体の接合面までくると、電子はn型へ、ホールはp型へと引き寄せられ、半導体の特性により、この接合面のところでは、一方向にしか流れない。このため、n型とp型の間に 電圧差(起電力)が生まれ、両方の電極に導線をつなげば、電気が取り出せる。 | |

| ・ | 太陽電池として利用できるのは電子を動き回らせるエネルギーの強い光だけであるため、太陽光の一部しか電気に変わらない。 | |