37.直線電流による磁場

| [目的] | 直線電流のまわりにできる磁場の強さが、電流の大きさと直線電流からの距離によって、どう変わるかを調べる。 |

| [準備] | 直流電源(蓄電池6V) 直流電流計 すべり抵抗器(5A,20Ω) 方位磁針 360°目盛り円板 エナメル線 スタンド ものさし 白紙 |

| [操作] | |

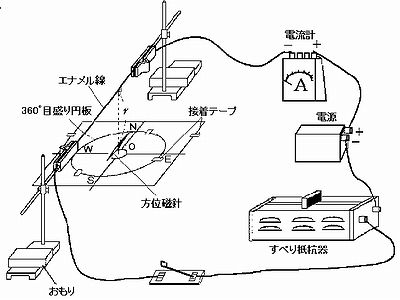

| 1) | 図のように、器具の配線をする。 |

|

|

| 2) | 磁針とエナメル線との距離 r 〔m〕や、エナメル線を流れる電流 I 〔A〕を変え、そのつど、磁針の振れの角 θ を記録する。 |

| 3) | 距離を一定にしたときの測定結果を表にし、tanθと電流との関係を表にし、グラフに描く。これより、磁場の強さH〔A/m〕と電流とはどのような関係にあるかを調べる。 |

| 4) | 電流を一定にしたとき、tanθと距離との関係を表にし、グラフを描く。これより、磁場の強さと距離はどのような関係にあるかを調べる。 |

| [留意点・工夫点] | |

| ☆ | スタンドが不安定にならないようにおもりをのせておく。 |

| ☆ | エナメル線は長いほど他からの影響を受けにくく、よい結果がでる。 |

| ☆ | 白紙に書いた直交する線(NSとEW)の交点Oに360°目盛り円板の中心を一致させ、白紙のNS方向と磁針のNS方向を一致させてテープで止めておく。 |

| ☆ | エナメル線をNS方向の線の真上に水平に張る。 |  |

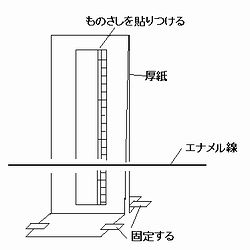

| ☆ | 水平に張ったエナメル線と磁針の距離を測定するのに図のようなものさしを貼りつけた目盛り板を机にテープでとめておくとよい。(磁針の高さを0とする) | |

| ☆ | 磁針の近くには鉄製品を置かないようにし、水平部分以外のエナメル線は、磁針から遠ざける。 |

| ☆ | 抵抗が最大になるようにしてから電源を入れる。このとき、電流計の針が振れ、磁針が振れるのを確認してから、エナメル線に流れる電流をすべり抵抗器で調節する。 |

| ☆ | 方位磁針の目盛りは、磁針の先と目盛り板との間に視差がないよう真上から読む。 |

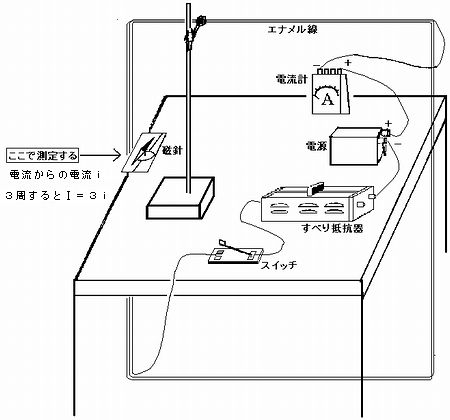

| ☆ | 図のように机のまわりなどを使って、エナメル線を縦に配置し、数本の束とすることで、強い電流が得られる。 |

|

| <参考> | ||

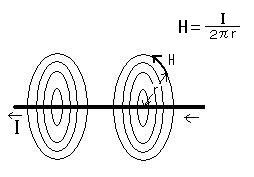

| ・ | 電流と磁場の関係(右ねじの法則) | |

| 右ねじの進む向きを電流の向きに合わせる | |

| 右ねじのまわる向きが磁場の向きになる | ||

| ・ | 地磁気と電流による磁場の関係 | |

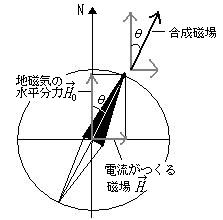

| 小磁針のN極は、電流が流れないときは地磁気の水平分力H0の向きに向くが、電流が流れると水平分力H0と、電流によって磁針の位置にできる磁場の強さHとの合成磁場の向きに向く。図のような関係から、H=H0tanθが得られる。すなわち、Hの大きさはtanθに比例するので、電流が流れることによってできる磁場の強さHの大小については、合成磁場の向き(角θ)の大小を調べればよい。 | ||

| (姫路ではH0=0.31×10-4〔Wb/m2〕 理科年表より) | ||

|

||