29丏岝偺攇挿應掕 |

| 乵栚揑乶 | 怓乆側憰抲傪梡偄偰岝偺攇挿丂兩丂傪應掕偡傞丅 |

| 倎丏 | 夞愜奿巕偵傛傞攇挿偺應掕 |

| 丂 | 乵弨旛乶 | 夞愜奿巕丂丂僗儁僋僩儖岝尮憰抲丂丂傕偺偝偟丂丂儊僕儍乕 |

| 乵憖嶌乶 | ||

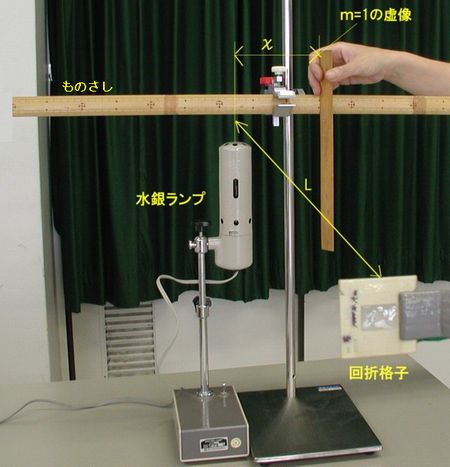

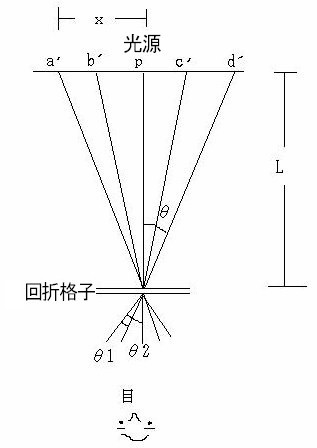

| 岝尮俹偐傜敪偣傜傟傞攇挿丂兩丂偺岝偑丄奿巕掕悢丂倓丂乮椺倓亖2.00亊10-6倣偼1mm偵偮偒500杮偺峚乯偺夞愜奿巕偵偁偨偭偰夞愜偡傞偲偒a'丄b'乧.偺偲偙傠偵嫊憸偺柧慄偑娤嶡偝傟傞丅夞愜奿巕偐傜傕偺偝偟傑偱偺悈暯嫍棧傪俴丄岝尮偲嫊憸偲偺嫍棧傪倶偲偟丄夞愜奿巕偐傜岝尮偲嫊憸偲傪尒崬傓妏傪兤偲偡傞丅 | ||

| 丂丂 | 倓sin兤亖倣兩乮倣亖侽丆侾丆俀丆俁丒丒丒乯 | 丒丒丒嘆 |

| 丂丂 | 丒丒丒嘇 |

| 丂丂 | 嘆嘇傛傝丂丂丂倓丒 |  | 亖倣兩 |

|

|

| 丂 | 乵棷堄揰丒岺晇揰乶 | |

| 仚 | 夞愜奿巕偺峚(廲慄)偑丄傕偺偝偟偺栚惙傝偵懳偟偰暯峴偵側傞傛偆偵悈嬧儔儞僾偺偡偖忋偵屌掕偡傞丅 | |

| 仚 | 夞愜奿巕傪偺偧偒丄嵍塃偺倣亖侾偺嫊憸偑倣亖侽偺嫊憸偐傜摍嫍棧偵側傞傛偆偵挷愡偡傞丅 | |

| 仚 | 悈嬧儔儞僾偼丄桳奞側巼奜慄傪敪偡傞偺偱昁偢晅懏偺僇僶乕傪偐傇偣偰巊梡偡傞丅偝傜偵僇僶乕偺憢偵僗儔僀僪僈儔僗俀枃傪廳偹偨傕偺傪偮偗丄偙傟傪捠偟偰岝傪庢傝弌偡丅惵巼怓丄墿椢怓丄墿愒怓偺慄僗儁僋僩儖偑娤應偝傟傞偺偱3偮偺攇挿傪摨帪偵應掕偱偒傞丅 | |

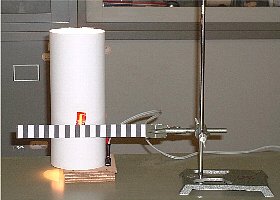

| 仛 | 庤嶌傝夞愜奿巕 | |

| 僌儗乕僠儞僌乮僈儔僗偺夞愜奿巕乯偺忋偵傾僙僩儞傪悢揌棊偲偟俷俫俹梡偺摟柧僔乕僩傪墴偟摉偰傞丅傾僙僩儞偵傛傝俷俫俹僔乕僩傪梟偐偟夞愜奿巕偺峚傪偮偗傞偙偲偑偱偒傞丅僔乕僩偼姡偔偲備偑傫偱偔傞偺偱丄僗儔僀僪儅僂儞僩偵偼偝傫偱屌掕偡傞丅傑偨偼丄夋梡巻忋偵0.5mm娫妘偱懢偝0.5mm偺慄傪懡悢堷偒偙傟傪敀崟僼傿儖儉偱幨恀偵嶣傝僱僈傪夞愜奿巕偲偟偰梡偄傞曽朄傕偁傞丅僈儔僗惢偼崅壙側偺偱帺嶌偺傕偺傗巗斕偺僔乕僩傕巊梡偱偒傞丅 | ||

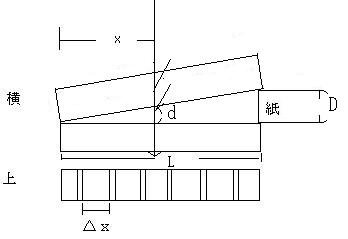

| 倐丏 | 暋僗儕僢僩偵傛傞攇挿偺應掕乮儎儞僌偺幚尡乯 |

| 丂 | 乵弨旛乶 | 暋僗儕僢僩丂丂揹媴(摟柧)丂丂栚惙傝斅 | |

| 丂 | 乵憖嶌乶 | ||

| 侾乯 | 栚惙傝斅偺壗僙儞僠偐偺娫偵尒偊傞姳徛幦偺悢傪偐偧偊丄柧慄偺娫妘傪媮傔傞丅丒丒儮倶 | ||

| 俀乯 | 暋僗儕僢僩偐傜栚惙傝斅傑偱偺嫍棧傪應掕偡傞丅丒丒丒俴 | ||

| 俁乯 | 僗儕僢僩偺娫妘傪應掕偡傞丅丒丒丒倓 儮倶亖俴丒兩丂乛倓丂丂兩亖倓丒儮倶乛俴 | ||

| 丂 | 乵棷堄揰丒岺晇揰乶 | ||

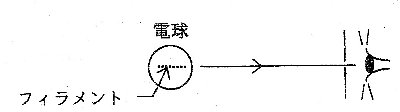

| 仚 | 揹媴偺僼傿儔儊儞僩傪恾偺傛偆偵抲偒丄揰岝尮偵偡傞丅 | ||

| |||

| 仚 | 暋僗儕僢僩巊梡偺応崌偼丄姳徛幦偺娫妘偑嫹偄偺偱栚惙傝斅偺壗僙儞僠偐偺娫偵尒偊傞姳徛幦偺悢傪偐偧偊緪鼈虋詩u傪媮傔傞偲應傝傗偡偄丅 | ||

| 仚 | 愒丄惵怓偺僙儘僴儞巻傪僗儕僢僩偵揬傝晅偗偰岝偺怓傪曄偊偨傝丄岝偑傕傟側偄傛偆偵暍偄傪偡傞丅岝尮偑丄擬傪帩偮偺偱敪壩偟側偄傛偆婥傪偮偗傞丅 |  | |

| 仚 | 僗儕僢僩偵偺偧偒憢偮偗傞偲栚惙傝偑撉傒傗偡偄丅 | ||

| |||

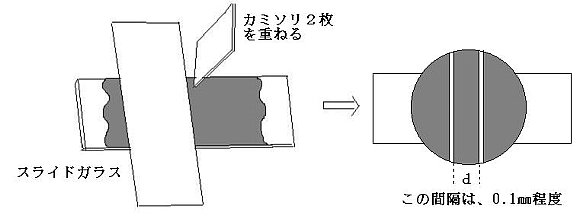

| 仛 | 暋僗儕僢僩偺惢嶌 | ||

| 杗廯偵愻戵偺傝傪彮偟壛偊偰楙偭偨傕偺傪僗儔僀僪僈儔僗偵傓傜柍偔揾傝姡偐偡丅埨慡僇儈僜儕傪俀枃廳偹偰慄傪堷偔丅偙偺偲偒娫妘偑0.1乣0.2mm掱搙偱偁傟偽傛偄丅娫妘偑丄嫹偔暯峴偵偁偄偨偐偳偆偐OHP偱妋擣偱偒傞丅偝傜偵拞墰晹偺杗傪嶍傝栚惙傝斅傪尒傞偨傔偺憢傪奐偗傞偲巊偄傗偡偄丅挿偔曐懚偡傞偲偒偼僗儔僀僪僈儔僗傪忋偵廳偹偰僾儔僗僥傿僢僋僥乕僾傪姫偄偰偍偔丅儅僕僢僋僀儞僉偺尨塼傪偨傜偟偨傕偺儘乕僜僋側偳偺偡偡丄偡偢傝偱偡偭偨杗偺擇搙揾傝偱傕嶌惢偱偒傞丅僗儕僢僩偺娫妘倓偼丄僇儈僜儕1枃偺岤偝偲峫偊傞丅側偍丄剝搩O偺幚尡梡僗儕僢僩苽祩膸s斕傕偝傟偰偄傞丅 | |||

|

| 們丏 | 俀枃偺僈儔僗斅偵傛傞攇挿偺應掕 |

| 丂 | 乵弨旛乶 | 僗儁僋僩儖岝尮憰抲丂丂姳徛斅 |  |

| 乵憖嶌乶 | |||

| 侾乯 | 2枃偺僈儔僗斅傪廳偹堦抂偵巻傪偼偝傒偔偝傃宍偺敄憌傪嶌傞丅 | ||

| 俀乯 | 姳徛幦偺悢傪偐偐偧偊偰埫慄娫偺嫍棧儮倶傪應掕偟攇挿兩傪媮傔傞丅 兩亖俀丒儮倶丒俢乛俴 | ||

| 乵棷堄揰丒岺晇揰乶 | |||

| 仚 | 僈儔僗斅偺娫偵敮偺栄側偳敄偄傕偺傪偼偝傫偱傕傛偄丅 | ||

| 仚 | 傾僋儕儖斅偱傕暯柺偱偁傟偽巊梡偱偒傞丅 | ||

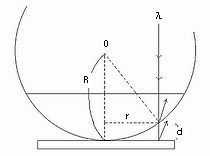

| 倓丏 | 僯儏乕僩儞儕儞僌偵傛傞攇挿偺應掕 |

| 丂 | 乵弨旛乶 | 僯儏乕僩儞儕儞僌丂丂僗儁僋僩儖岝尮憰抲丂丂傕偺偝偟 |

| 乵憖嶌乶 | ||

| 埫娐偺敿宎丂倰丂傪應掕偟攇挿丂兩丂傪媮傔傞丅 | ||

| 丂丂 | 乮倣亖侽丆侾丆俀丆俁丒丒乯 | |

| 乮俼亖儗儞僘媴柺偺嬋棪敿宎乯 |

|  | |

| 丂 | 乵棷堄揰丒岺晇揰乶 | |

| 仚 | 僯儏乕僩儞儕儞僌偑丄偱偒傞偩偗惓偟偄墌宍偵側傞傛偆偵偹偠傪挷愡偡傞丅 | |

| 仚 | 僈儔僗斅偵偺傞摟柧偺5cm埵偺傕偺偝偟傪嶌傞偲敿宎傪應傝傗偡偄丅 | |

| 乵慡斒揑側棷堄揰丒岺晇揰乶 | ||

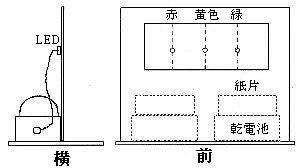

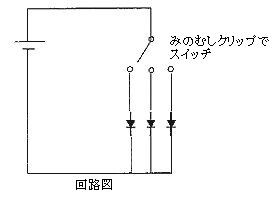

| 仚 | 揹媴(摟柧)偺岝傪愒丄惵丄椢偺僙儘僴儞偵捠偡偲扨怓岝偵嬤偔側傞丅 | |

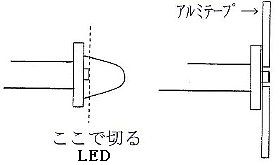

| 仛 | 敪岝僟僀僆乕僪乮俴ight 俤mitting 俢iode乯傪巊偭偰岝尮偺惢嶌 | |

| 僾儔僗僠僢僋偺晹暘偼愗傝庢偭偰400乣800斣埵偺僒儞僪儁乕僷乕偱巇忋偘傞丅敪岝慺巕偺惓柺偵傾儖儈僥乕僾乮僼儘僢僺乕偺僾儘僥僋僩僔乕儖側偳乯偵侾mm埵偺寠傪奐偗偰挘傝晅偗傞丅俴俤俢偼丄俀倁掱搙偱巊梡偡傞傕偺偱偁傞偑丄姡揹抮乮倀俵亅侾乯俀杮偵捈愙愙懕偟偰傕嵎巟偊側偄丅乮崅婸搙僞僀僾偺傕偺偺応崌偼丄敪擬偡傞偙偲傕偁傞偺偱掞峈傪擖傟傞偙偲乯 | ||

| ||

| ||

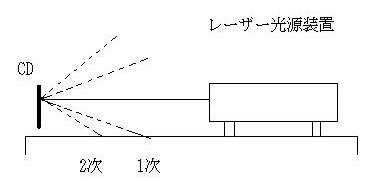

| 仛 | 儗乕僓乕岝尮憰抲傪巊梡偡傞応崌偼丄幐柧偺嫲傟偑偁傞偺偱儗乕僓乕岝傪捈帇偟側偄丅僗儌乕僋傪嶌偭偰尒傞偲岝偺摴偡偠偑尒偊傞丅(墘寑梡僼僅僌儅僔儞偑曋棙) | |

| 仚 | 儗乕僓乕岝尮憰抲偺偐傢傝偵傛偔巊傢傟傞儗乕僓乕億僀儞僞乕偼丄姳徛幚尡偵偼巊梡偱偒側偄傕偺偑偁傞偺偱昁偢妋擣偟偰偐傜峸擖偡傞丅 | |

| 仚 | 僇儈僜儕傗敄偄巻偺岤偝傪應傞帪偼丄儅僀僋儘儊乕僞乕傪巊梡偡傞丅乮乽栚惙傝偺撉傒曽偲僨乕僞張棟乿嶲徠乯 | |

| 仚 | 暔懱偺昞柺偵彫偝側撌墯偑婯懃惓偟偔暲傫偱偄傞傕偺乮俠俢丄僴儞僇僠側偳偺晍乯偱傕岝偺姳徛偑尒傜傟傞丅 | |

| ||

| 亙嶲峫亜 | |

| 岝偺姳徛傪尒傞 | |

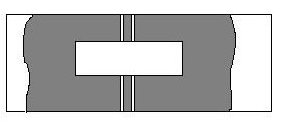

| 丒 | 2枃偺僗儔僀僪僈儔僗偑枾拝偟偨帪偵尒偊傞擑怓 |

| 丒 | 偟傖傏傫嬍 |

| 丒 | 悈偨傑傝偵棊偪偨桘偺枌 |