| [操作] |

偏光板を通して自然光を見る。

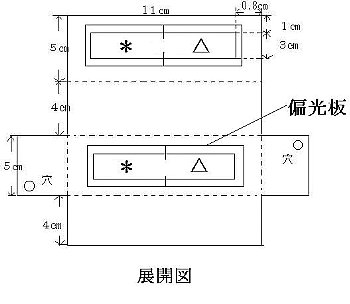

(偏光板の斜線は、光の透過軸方向を表示している。スリットのようでわかりやすい。) |

|

| [留意点・工夫点] |

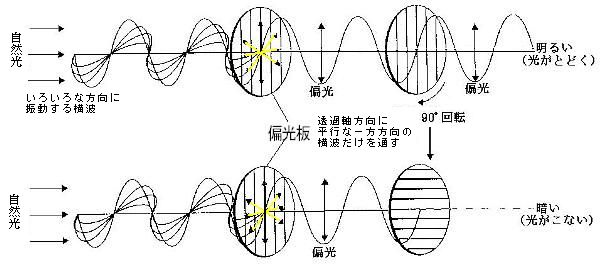

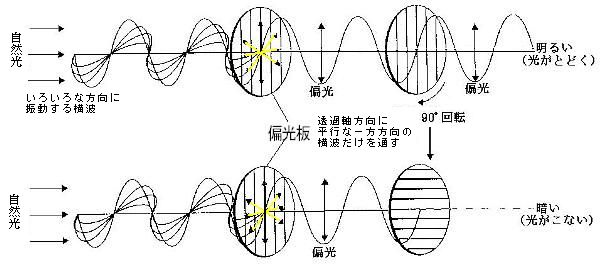

| ☆ | 2枚の偏光板を光の透過軸が平行になるように重ねておいて、一方の偏向板を少しずつ回転させると、だんだん暗くなり透過軸が直交するところで何も見えなくなる。 |

| ☆ | 2枚の偏光板を光の透過軸が直行する方向に重ね、2枚の間にもう1枚45°ずれるようにはさむと、2枚目の偏光板で吸収軸*方向の成分は吸収され、偏光の透過軸が45°傾いた光が透過する。つまり、最初の光より偏光方向が90°傾いた光が透過するので向こう側が透けて見えるようになる。透過光は吸収された分だけ暗くなる。 |

| ☆ | 偏光する向きがわかるように偏光板は、すみを一カ所切っておくとよい。 |

| ☆ | セロハンテープなどを色々な向きに貼り重ね、2枚の偏光板の間にはさむとさまざまに色づく。これは、複屈折という性質を持っているためで、何色になるかは、貼り重ねたセロハンテープ等の厚さで決まる。また、カセットテープのケースや定規などのプラスティック製品をはさむと内部に生じたひずみに対応したきれいな色が現れる。これを光弾性という。 |

| ☆ | 電卓や腕時計の液晶表示、偏光顕微鏡は、この原理を用いている。 |

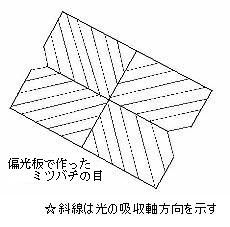

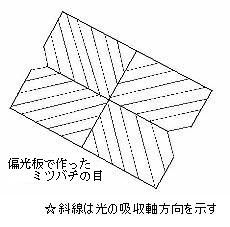

| ☆ |  ミツバチが、太陽そのものを見なくても青空を見て太陽の方向を知ることができるのは、太陽光線の散乱光が偏光していることと、ミツバチが偏光を感じる目をもっているからである。「偏光板で作ったミツバチの目」を青空に向け、明暗のはっきりする方向を見つける。このとき、明るく見える偏光板の延長線上に太陽がある。この図の偏光板の斜線は、光の吸収軸方向を表示している。 ミツバチが、太陽そのものを見なくても青空を見て太陽の方向を知ることができるのは、太陽光線の散乱光が偏光していることと、ミツバチが偏光を感じる目をもっているからである。「偏光板で作ったミツバチの目」を青空に向け、明暗のはっきりする方向を見つける。このとき、明るく見える偏光板の延長線上に太陽がある。この図の偏光板の斜線は、光の吸収軸方向を表示している。 |

ミツバチが、太陽そのものを見なくても青空を見て太陽の方向を知ることができるのは、太陽光線の散乱光が偏光していることと、ミツバチが偏光を感じる目をもっているからである。「偏光板で作ったミツバチの目」を青空に向け、明暗のはっきりする方向を見つける。このとき、明るく見える偏光板の延長線上に太陽がある。この図の偏光板の斜線は、光の吸収軸方向を表示している。

ミツバチが、太陽そのものを見なくても青空を見て太陽の方向を知ることができるのは、太陽光線の散乱光が偏光していることと、ミツバチが偏光を感じる目をもっているからである。「偏光板で作ったミツバチの目」を青空に向け、明暗のはっきりする方向を見つける。このとき、明るく見える偏光板の延長線上に太陽がある。この図の偏光板の斜線は、光の吸収軸方向を表示している。