25.光と色

|

| [目的] | 分光器を用いてスペクトルを観察する。 |

| [準備] | 分光器 |

| [操作] |

|

| 連続スペクトルを観察する。・・・・・・ | 太陽光、白熱灯、ろうそくの炎光

セロハン紙を透過した光 |

| 輝線スペクトルを観察する。・・・・・・ | 水銀灯、ナトリウム灯、カドミウム灯、

スペクトル管(水素、ヘリウム、ネオン) |

|

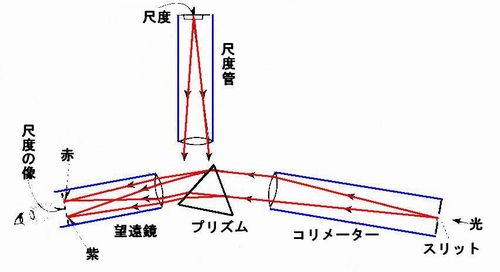

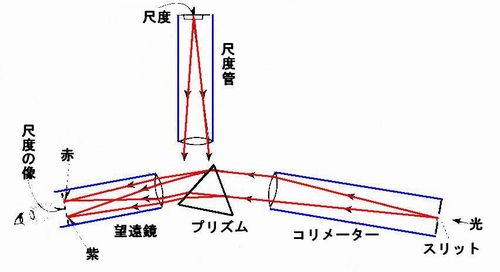

| 分光器とその構造 |

|

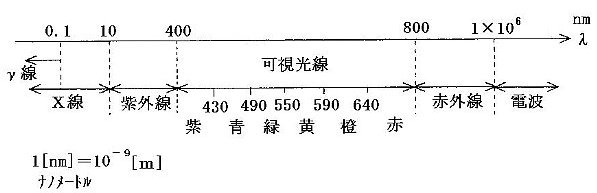

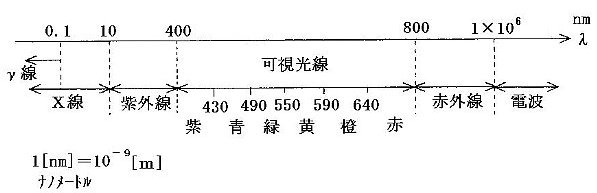

<参考> 電磁波の種類

|

| [留意点・工夫点] |

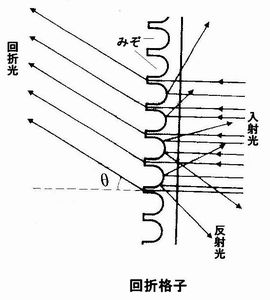

| ☆ | さまざまな色の光は、特有の波長を持っていて、波長に応じて回折と干渉の様子が異なり、白色を作っている光の成分がそれぞれ違った道筋を通るので虹のように見える。 |

| ☆ | 波長の異なる光は、色が違って見える。青色光は、波長が短くて屈折率が大きく、赤色光は、波長が長く屈折率が小さい。 |  |

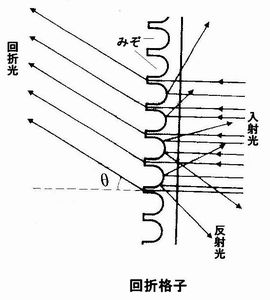

| ☆ | 分光には、プリズムを用いる方法と回折格子を用いる方法があるが、単色光は、プリズムによって分散しない。 |

| ☆ | 分光器のかわりに、直視分光器や手作り分光器を用いることもできる。 |

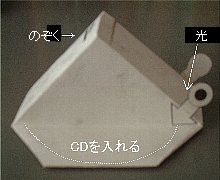

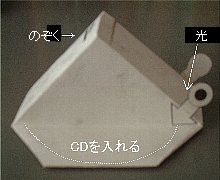

| ☆ | 回折格子の代わりにCDを使ってスペクトルの観察ができる。 |

| |

| |  |

|

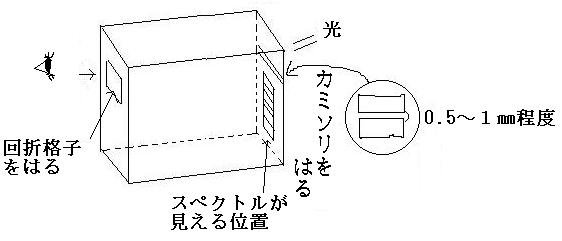

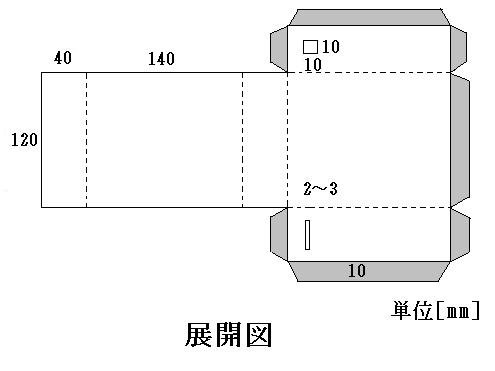

| ★ | 簡易分光器の製作 |

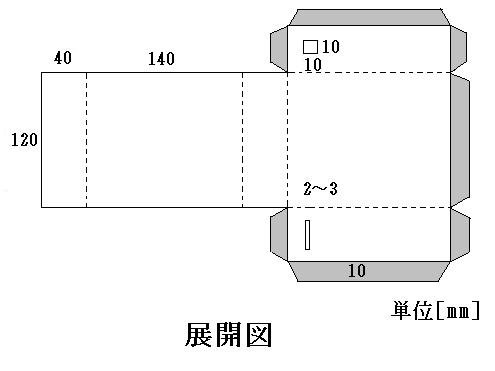

| | [準備] | 厚紙 カミソリの刃 はさみ カッターナイフ のり セロハンテープ

回折格子フィルム(1㎝あたり5000本) |

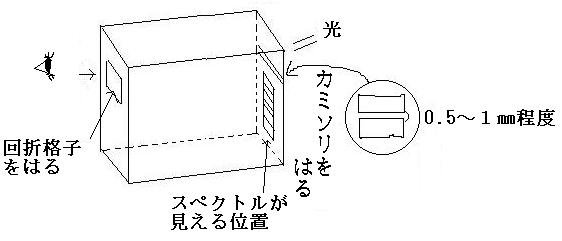

| | [作り方] |  |

| | |  |

| | [留意点・工夫点] |

| | ☆ | 回折格子は、1㎝角よりもやや大きめに切り、縦横の向きがあるのでスペクトルが箱の長辺に沿って見えるようにセロテープで端をはり付ける。仮留めをして確認するとよい。 |

| | ☆ | カッターで切ってスリットを作ってもよいが、カミソリの刃を向かい合わせにしてスリットを作るとより鮮明なスペクトルを見ることができる。スリットの隙間は、0.5~1㎜程度あける。 |

| | ☆ | 光が入らないように黒い画用紙を使ったり箱の中を黒く塗る。 |

| | ☆ | 格子定数によって箱の大きさを変える必要がある。 |

|

| <関連実験> |

| 光の万華鏡(分光器)の製作 |

| [留意点・工夫点] |

| ☆ | ラップの芯の片方にホログラムシートを貼り、もう片方にはアルミのテープにスリットを入れ貼り付け、ホログラムシートを貼った側から見ると、虹色が見える。また、星マークをOHPシートにコピーしてスリットのかわりに使用してもよい。 |  |

| ☆ | ホログラムシートは、1cmあたり約2000本の細かい筋を、十字に引いてある透明のフィルムシートである。 |

|