24.おんさの振動数の測定

| [目的] | 閉管内の気柱の共鳴を利用して、おんさによる音波の波長とおんさの振動数を測定する。また、振動数の分かっているおんさを用いて、音の速さを求める。 | |

| [準備] | 気柱共鳴装置 おんさ ゴム付槌(たたき棒) 温度計 | |

| [操作] | ||

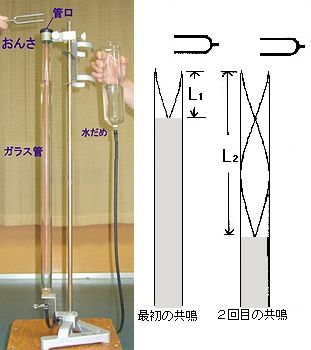

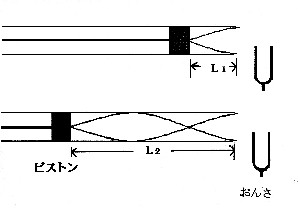

| a. | 水だめで位置を調節 | b.ピストンで位置を調節 |

|  | |

| 1) | 水だめをゆっくり下げていき、管口から最も強く共鳴するところ(音が大きくなるところ)までの距離を測定・・・L1 | |

| 2) | さらに水だめをさげ、2回目の共鳴するところまでの距離を測定・・・L2 | |

| 3) | おんさによる音波の波長 λ を求める・・・λ=2(L2−L1) | |

| 4) | ガラス管内の気柱の温度 t をはかり、音速 V を求める・・・V=331.5+0.6t | |

| 5) | おんさの振動数 f を求める・・・ f =V/λ | |

| [留意点・工夫点] | ||

| ☆ | 水は、水だめを管口あたりに上げて入れ、一番下に下げてもこぼれない程度の量にする。 | |

| ☆ | 共鳴点を測定するには、初めにおよその位置の見当をつけ、その後その付近を静かに上下させるとよくわかる。 | |

| ☆ | ガラス管を割るおそれがあるので、管口の近くでおんさをたたかない。 | |

| ☆ | ガラス管口にプラスチックテープを巻いておくと割れにくいが、内壁には貼らないようにする。 | |

| ☆ | 定常波の腹が管口のすぐ上にできるので、おんさを近づけすぎて共鳴させると定常波を壊す。 | |

| ☆ | 使用後は、水を抜いてよく乾かす。 | |

| ☆ | ゴム管取り付け部分が破損しやすいので、着脱の際には充分注意を払う。 | |

| ☆ | 目盛り付ガラス管、ロートが市販されているので部品ごとに購入できる。 | |

| ☆ | おんさは、それぞれ振動数が異なるものがあるので番号を打っておくとよい。 | |

| ★ | ゴム付槌は、8号位のゴム栓に太目の針金をさして固定して代用できる。 | |

|  | |

| ★ | 目盛り付ガラス管は、直径3cm、長さ90cm位のガラス管の外壁にメジャーを中表に貼り付け、下方にガラス管付ゴム栓をして代用できる。 | |

| ★ | 水だめに針金を巻き、フックを作ると共鳴装置用スタンドの水だめかけがなくても鉄製スタンドで代用できる。 | |

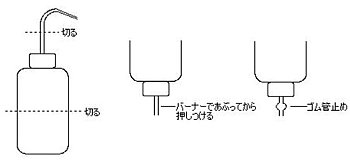

| ★ | 500mlポリ洗ビンの底と口の曲がった部分を切り落とし、ゴム管とつながる部分をガスバーナーで温めて滑り止めを作り水だめとして代用できる。 | |

| ||

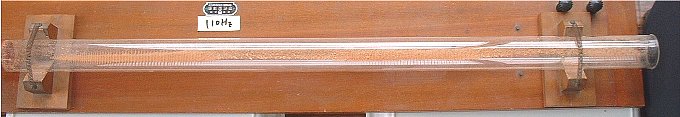

| ☆ | おんさのかわりにスピーカー付発振器で共鳴させ、コルクの粉のよって定常波の様子を知ることができる。 | |

| ||

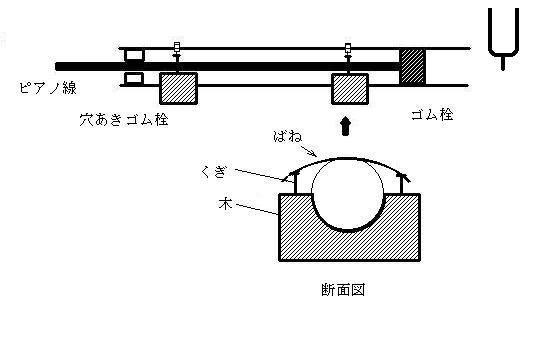

| ★ | ピストンで位置を調節する気柱共鳴装置の製作 | |

|

[準備] (共鳴管)アクリルパイプ(ガラス管でもよい) ― 径40mm、長さ1m (ピストン)ゴム栓 ― 12号2個(1個は太い方を削ってアクリル管の中に入るようにする) ピアノ線 ― 径4mm、長さ1m以上 | ||

| ||

| <関連実験> | ||

| 試験管でメヌエット・・・ | ||

| [目的] | 気柱共鳴を利用して音階を作る。 | |

| [操作] | ||

| 1) | 8本の容器に水を入れ1オクターブの音階を作る。 | |

| 2) | 容器の口元を吹いて音を作り、音がずれているようなら水の量を調節する。 | |

| [留意点・工夫展] | ||

| ☆ | 水を入れない容器を一番低い音にする。 | |

| ☆ | 気柱の長さが短くなると音は高くなる。 | |