20.比熱の測定

| [目的] | 高温の物体と低温の物体を接触させると、高温の物体から低温の物体に熱が移動し、等しい温度になる。このとき、高温の物体が失った熱量と低温の物体が得た熱量とが等しいことを利用して、金属の比熱を測定する。 |

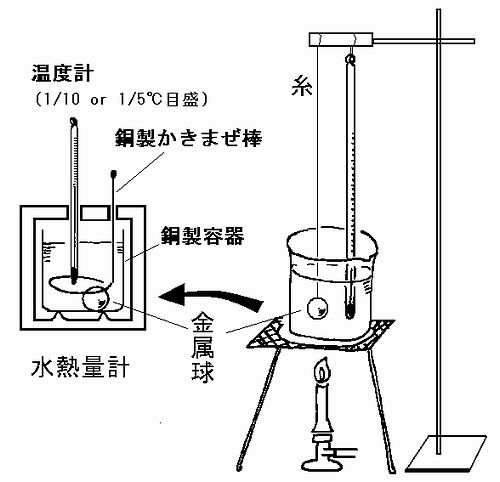

| [準備] | 金属塊(鉄・銅・アルミニウム) 水熱量計 糸 天秤 温度計( 1/10または1/5℃目盛りと、1/1℃目盛り 各1本) |

| [操作] | |

| 1) | 水熱量計(=容器+水+かきまぜ棒)の熱容量を求める。 水熱量計に質量の分かった湯を入れ温度を計る。そこに質量・温度の分かった水を混ぜて、温度が一定になったときの温度から求める。 |

| 2) | 100℃に熱した金属塊を水熱量計の中に入れ、水温が一定になった時の温度から金属塊の比熱を求める。金属塊と水の質量は量っておく。 |

| 3) | 金属塊を他の種類にかえて、各金属の比熱を求める。 |

|

| [留意点・工夫点] | |

| ☆ | 金属塊の失った熱量と水熱量計(=容器+水+かきまぜ棒)の得た熱量は等しい。(熱量保存の法則) [金属塊の質量]×[金属の比熱]×[100℃−一定になった時の温度] =[水熱量計の質量]×[水熱量計の熱容量]×[一定になった時の温度−入れる前の温度] |

| ☆ | この実験は、外からの熱の出入りによる影響を大きく受ける。熱の出入りをできるだけ少なくするために、操作を手早く行う。 |

| ☆ | 水熱量計の熱容量は求めず、水熱量計に使われている容器とかきまぜ棒と金属塊の金属の種類を同じにして求める方法もある。 |

| ☆ | 温度計は、温度計全体が液中に入ったときに正しい温度を示すようになっているが、この実験ではビ−カ−の湯が沸騰していれば水温は100℃とみなしてよい。 |

| ☆ | 質量は0.1gの単位まで測定する。 |

| ☆ | 熱量計のふたに温度計を取り付けるときは、温度計に少し水を付け、温度計を回転させながら 無理のないように少しずつ差し込む。 |

| ☆ | 水熱量計の温度計は直接金属塊に触れない。 |

| ☆ | 水の深さは金属塊を入れたとき、金属塊の高さの1.5〜2倍程度になるようにするのが適当で ある。 |

| ☆ | 金属塊、容器は錆びやすいので、充分水分をふきとってから保管する。 |

| ☆ | 熱量計のかわりに、サ−モカップを使用する方法もある。二重にすれば保温性が増す。この場合、容器の熱容量は考えなくてよい。 |