15.熱の仕事当量 |

| [目的] | 力学的エネルギ−(あるいは仕事)が熱エネルギ−に変換することを確かめ、熱もエネルギ−の一種であることを確かめるとともに、熱エネルギ−(熱量)の単位1〔cal〕が何〔J〕に相当するか(仕事当量)を求める。 |  |

| [準備] | 金属粒(直径2mm以下のもの) 塩ビ管 ゴム栓 温度計付ゴム栓 |

| [操作] |

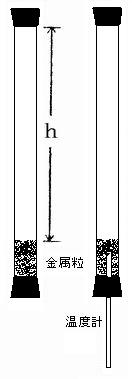

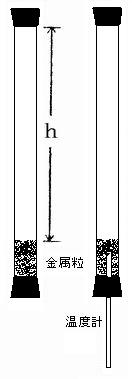

| 1) | 質量を測定した金属粒を管内に入れ、hの長さと、はじめ

の金属粒の温度を測定する。 |

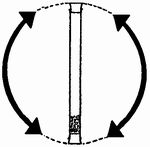

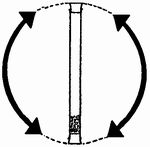

| 2) | 管を手早く上下に180°回転させ、金属粒を落下させる。くりかえした後、温度計付ゴム栓にすばやく取り換える。しばらくおいて金属粒の温度を測定する。 |

| [留意点・工夫点] |

| ☆ | 金属粒は、スズまたは、鉛、銅を使い、酸化したものは、熱が伝わりにくく実験誤差が大きくなるので使用はさける。 |

| ☆ | 金属粒をこぼさないで管に入れるには、適当な大きさの厚紙を丸めたものやペットボトルを切ったものをロートにしたり、ポリビーカーを利用したりするとよい。 |

|

| ☆ | 管は二重ガラス管、塩ビ管、紙筒等がある。内径5cm、長さ50〜70cmぐらいが適当である。 |  |

| ☆ | 管内が汚れるので、ブラシでときどききれいに磨く。金属粒の粉も取り除く。 |

| ☆ | 金属粒の落下する距離が変動してはいけないので、しっかり180°回転させる。落下の位置がずれないように管の底は机を起点とし、同心円内で動かすとよい。 |

|

| ☆ | 温度計は1/10℃目盛がよい。水銀温度計を用いる場合は、その保管、管理に十分注意する。デジタル温度計も便利である。 |

| ☆ | 温度を測る際は、金属粒と温度計をより接触させるため、ときどき管を傾けてゆっくり回転させ、静かに金属粒をかきまぜる。 |

| ☆ | 金属粒を最初の温度に戻すのにバットに広げてさますとよい。連続実験はさける方がよい。 |

| ☆ | 袋に入れた金属粒を一定の高さから落下させて行う方法もある。 |

| ☆ | 水熱量計とニクロム線を用いて、電流による熱の仕事当量を測る方法もある。 |

|

| ★ | 二重ガラス管の製作

| | [準備] | ・ | 2種類のガラス管(直径4cm×長さ80cm、直径2.7cm×長さ80cm)

| | | ・ | 発泡スチロール(厚さ6mm 巾10mm 長さ130mm 2本) |

| | ・ | ゴム栓 No8 3個 |

| | ・ | 発泡スチロール用接着剤 |

| [作り方] | ・ | 二種類のガラス管の上下の隙間に発泡スチロールを詰め、接着剤で接着する。 |

| | ・ | ゴム栓の下1.5cmほどを1〜1.5mm削る。 |

| | ・ | 一つのゴム栓の中央に温度計を差し込む。 |

|