7.摩擦力

| [目的] | 最大摩擦力の大きさが、垂直抗力の大きさに比例することを確認し、静止摩擦係数を測定する。 |

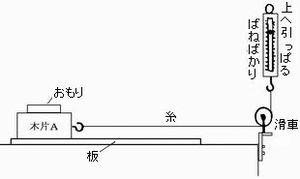

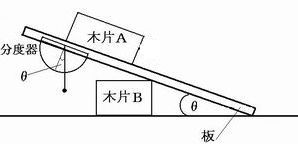

| [準備] | ばねばかり 木片 おもり 滑車 糸 板 分度器 |

| [操作] | |

a) | b) |

| 1) | 木片Aの質量M0を測定する。 | |

| 2) | 操作aは、木片Aの上におもりM1を置き質量を変化させて、それぞれ動き始めるときのばねばかりの目盛りを読む。 | |

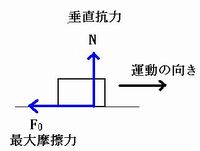

最大摩擦力 F0〔gw〕 最大摩擦力 F0〔gw〕垂直抗力 N〔gw〕=(M0+M1)〔gw〕 静止摩擦係数 μ=F0/N |

| 3) | 操作bは、木片Bで斜面を作り滑り始めるときの傾斜角θ0を分度器で測定し、静止摩擦係数を求める。 |

| 静止摩擦係数 μ=tanθ0 | |

| [留意点・工夫点] | |

| ☆ | 糸が板と水平になるように、滑車の高さを調整する。 |

| ☆ | ばねばかりは測定ごとに調整する。 |

| ☆ | 木片は、糸を結べるようにフックを取りつける。 |

| ☆ | スタート線を決め、毎回同じ場所から木片を動かすこと。 |

| ☆ | 同じ状態で行っているつもりでも測定誤差が生じるので、必ず数回行う。 |

| ☆ | ニュートンばねばかりを使うと木片を水平に引っぱることができる。 |

| ☆ | 分度器を拡大コピーし厚紙に張り付け、それを直接板に付けて角度を測定することもできる。 |

| ☆ | ばねばかりを使わずに下向きに分銅皿を取り付け、おもりを増やしていって最大摩擦力を求める方法もある。 |

| ☆ | 木片が、動き出す瞬間のばねばかりの数値は、最大摩擦力を示し、一定の速さで動いているときの数値は、動摩擦力を示している。 |

| <関連実験> | |

| 動摩擦力を求める方法 | |

| 操作aのばねばかりをスタンドに固定し木片をのせた板を逆方向に一定速度でずらして目盛りを読む。操作bの斜面とタイマーを使ってv−tグラフを作成する。 | |