|

兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫 |

- 【ご挨拶】

- 平成26(2014)年4月1日、端信行前館長の後任として第4代館長に就任しました。

- 大阪に生まれ、大阪大学大学院で修士課程を終え、大阪大学助手・京都橘女子大学助教授を経て、1990年から2015年まで関西大学文学部教授を勤めるーというのが略歴です。専門は歴史学で、おもに日本の江戸時代、「近世」と呼び慣わされている時代の「社会と人」について研究してきました。好きな言葉は、「楽しみを以て憂いを忘れる」。

- 博物館・美術館巡りは趣味で、町歩きの途中、フラッと博物館・美術館に立ち寄るのは大好きです。しかし博物館長になってからは、高齢者から幼児まで、さらに海外から、またさまざまな障がいのある人など、じつに多様な人々が来館されることに一番大きな衝撃を受けました。

- また開館以来36年目を迎え、学芸員の世代交代期を迎えているタイミングで館長に就任したので、若い学芸員諸君が、「ここが自分の居場所」だと思い、将来の夢を託せる博物館になってほしいと願っています。

- 四季折々の姫路城を見ながら仕事ができるのは最高の環境です。

- 「館長室へようこそ」は就任以来、館長ブログとして、書き綴っています。毎月15日頃に更新することとなっております。

- なお挨拶は、館長職6年目に入るのを契機として改訂しました。また写真に変えて自画像を添えました。遊び心とお許しください。

- 「歴史ステーション」にお越しになった時、気楽に立ち寄ってお読み下さい。

- みなさんの感想、お便りなども、お待ちしています。

- あて先 : Rekishihakubutsu@pref.hyogo.lg.jp

|

2020年度「もよおし案内」外国語版 ―海外の若い友人たちの協力− 2020年1月15日 |

全国の博物館には、その館の成り立ちや施設、コレクションなどを紹介したパンフレットや小冊子がありますが、同時に、その年度の展示スケジュールをリーフレットなどで紹介しているところがほとんどです。それぞれにカラー刷りで、紙型を持ちやすくするなど工夫がされていて、訪れた博物館では必ずもらうことにしています。当館ではA4三つ折りの形で、「博物館のご案内」と「れきはく もよおし案内」の二種類を発刊していますが、現在、2020年度版の作成が佳境に入っています。

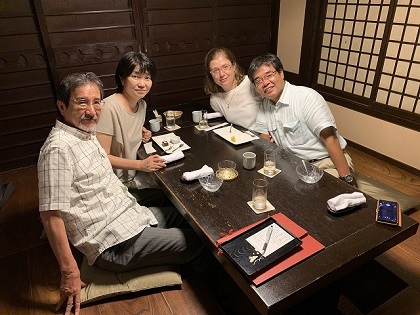

そこで年頭のブログのトピックは、「もよおし案内」の外国語版に協力してもらっている人たちの紹介です。本人たちの了解を得た上で、紹介します。いずれもわたしの若い友人たちですが、かれこれ5年の間、「もよおし案内」の外国語版が出ているのは、すべて彼らのお蔭です。

英語版は、当初、スイス・チューリッヒ大学教授ハンス・トムセンさんにお願いしていた(アメリカ留学中に知り合った東洋美術史専門家)のですが、最近は、ロンドン大学SOAS(アジアアフリカ学部)で博士号取得し、2018年度からオランダのライデン大学に就職したドリーン・ミューラーさんにお任せしています。日本美術史の研究者ですが、そのテーマが災害の美術史―災害を描いた美術作品の研究―というユニークなもので、江戸の社会史を専門としているわたしと接点が生まれたのです。パートナーは名古屋生まれの日本人男性ですが、おしどり夫妻で、いまは彼が主夫をしています。

|

中国語版は、現在、アモイ大学准教授を務める王海さんのお世話になっています。司馬遼太郎の研究者としてはおそらく、中国初ではないかと思いますが、関大時代、わたしが大阪都市遺産研究センターを主宰していた時に研究員として在籍し、その後、関大で博士号を取得し、アモイ大学に就職しました。四川省の出身で海を知らなかった彼が、関大に留学して最初に行った調査が天草であったため、そこではじめて海を見たというウブな若者です。気さくな人柄と見事な日本語の能力で、地元の人々に一番、気に入られたのは彼でした。

|

韓国語版では、韓国人のイ・ヒョジンさんにお世話になっています。大邱出身で、嶺南大学を経て関西大学に留学し、「京城帝国大学の韓国儒教研究」のテーマで博士号を取得しました。2016年に同名の著書を出版し、その後、ドイツのハイデルベルヒ大学で任期付の職を得たという才媛です。ハングルはもちろん、日本語・英語を操り、パートナーがスウェーデン人の男性であるため、スウェーデン語も学ぶという語学の達人です。こちらも仲睦まじいカップルです。今年の9月からイタリアのベネチア大学に就職し、単身、ベネチアで頑張っていますが、欧米で広がる韓国学研究の一翼を担っていく人材です。

|

三人とも30歳代というから、羨ましいこと限りないのですが、毎年、そんな若い友人に、夫婦揃って会えるのは嬉しい限りです。日頃のお礼を申し述べるとともに、それぞれの国で頑張ってくれるようエールを送りたいと思います。