|

兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫 |

- 【ご挨拶】

- 平成26(2014)年4月1日、端信行前館長の後任として第4代館長に就任しました。

- 大阪に生まれ、大阪大学大学院で修士課程を終え、大阪大学助手・京都橘女子大学助教授を経て、1990年から2015年まで関西大学文学部教授を勤めるーというのが略歴です。専門は歴史学で、おもに日本の江戸時代、「近世」と呼び慣わされている時代の「社会と人」について研究してきました。好きな言葉は、「楽しみを以て憂いを忘れる」。

- 博物館・美術館巡りは趣味で、町歩きの途中、フラッと博物館・美術館に立ち寄るのは大好きです。しかし博物館長になってからは、高齢者から幼児まで、さらに海外から、またさまざまな障がいのある人など、じつに多様な人々が来館されることに一番大きな衝撃を受けました。

- また開館以来36年目を迎え、学芸員の世代交代期を迎えているタイミングで館長に就任したので、若い学芸員諸君が、「ここが自分の居場所」だと思い、将来の夢を託せる博物館になってほしいと願っています。

- 四季折々の姫路城を見ながら仕事ができるのは最高の環境です。

- 「館長室へようこそ」は就任以来、館長ブログとして、書き綴っています。毎月15日頃に更新することとなっております。

- なお挨拶は、館長職6年目に入るのを契機として改訂しました。また写真に変えて自画像を添えました。遊び心とお許しください。

- 「歴史ステーション」にお越しになった時、気楽に立ち寄ってお読み下さい。

- みなさんの感想、お便りなども、お待ちしています。

- あて先 : Rekishihakubutsu@pref.hyogo.lg.jp

|

瀬戸芸(瀬戸内国際芸術祭)を訪ねて 2019年11月15日 |

世界遺産の暫定リスト入りを目指して兵庫県と徳島県が進める「鳴門の渦潮」、香川ほか四国四県が進める「四国八十八カ所」の会議に関わっている関係から、しばしば瀬戸内を超える機会があります。晴れた日に、明石大橋や瀬戸大橋を渡る瞬間の瀬戸内海の美しさは得も言われません。日本に瀬戸内海があってよかった・・・と思う瞬間です。

そんな機会を通して三年に一度、開かれている瀬戸芸、つまり瀬戸内国際芸術祭に出会うことになりました。最初に参加したのは二〇一六年。小豆島から犬島に渡り、精錬所跡を利用した美術館を見学しました。草間彌生さんの有名なカボチャの作品を知ったのもその時です。

三年後の今年は、シーズンチケットを購入し、春・夏・秋に巡りました。春の作品で一番気に入ったのは沙弥島の内海に掲げられた「そらあみ」(五十嵐靖晃作、写真1)ですが、強烈な印象を受けたのは大島でした。なぜなら、そこが現役のハンセン病療養施設「大島青松園」がある島だからです。島への往来も施設の専用船に乗り(写真2)、患者の減少によって空き部屋となった家屋に展示された田島征三さんたちの作品を見るという仕掛けに驚き、同時にハンセン氏病患者の歴史について深く学ぶ場となりました。

|

|

芸術作品を、そこに生きた人々の空間と一体となって鑑賞するというのが、わたしの理解した瀬戸芸のコンセプトです。夏には豊島に行ったのですが、夏休みということもあり、船はどこ行きも一杯。海外からの観覧者も目立ち、昼食時には台湾から来た青年たちと話す機会がありました。桃園空港と高松空港の間の直行便を利用したそうです。話題の豊島美術館は予約で一杯ということで、島の重立ちの旧家と思わせる古民家を改修した横尾忠則さんの作品などを貸し自転車で見物して廻りました。

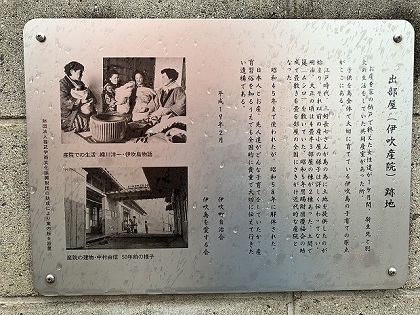

そして秋は、念願の伊吹島へ(写真3)。イリコ漁として有名な島ですが、対岸の観音寺港から出る旅客船の立派なこと(写真4)。一日6便の船がいまも住民の生活の足で、船内には乗り降りは島民優先とあります。会場のひとつ旧伊吹小学校には、二宮金次郎像が健在で、傍には昭和天皇即位に際して行われた大嘗祭の献上干鯛の調整場の碑文が立っています(写真5、6)。昭和初年から戦後にかけての島の人々の歩みが想像されますが、極めつけは出部屋。島の女性たちが出産後、新生児とともに過ごした施設と説明版にあります(写真7)。これも初めて知った事実。そこには生命の木を象徴する作品(栗林隆作)が置かれていました(写真8)。

|

|

|

|

|

|

日頃、屋内で文化や芸術を体験する機会が多いだけに、屋外で、人々の暮らしの跡と隣り合って芸術作品を鑑賞するという瀬戸芸には大きな刺激を受けるとともに、瀬戸内の島の歴史に学ぶ機会ともなりました。