|

兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫 |

- 【プロフィール】

- 2014年4月1日、端信行前館長の後任として第4代歴史博物館長に就任しました。専門は歴史学、とくに日本近世史(江戸時代史)の社会史・女性史で、『武士の町大坂〜「天下の台所」の侍たち〜』(中公新書)などの著書があります。

- 大阪生まれ、大阪大学大学院で修士課程を終え、大阪大学助手・京都橘女子大学助教授を経て、1990年から2015年まで関西大学文学部教授を勤めました。この間、関西大学博物館長を務めたほか、ベルギーのルーヴェン大学を中心に海外の大学との間で日本学の交流を行ってきました。

- 博物館巡りは趣味といってよく、国内外の博物館・美術館にはかなり足を運んできました。しかし、まさか自分が博物館長になるとは予想しておらず、青天の霹靂でしたが、いまではお城の傍の博物館での勤務が身についてきました。

- 【「館長室へようこそ」について】

- 「館長室へようこそ」では、歴史博物館に関する話題や、兵庫県の歴史・文化に関するニュース、国内外に出かけ、折に触れて感じたことなどをお伝えしたいと思っています。就任当初は不定期でしたが、いまでは毎月15日頃に更新することとなっております。近年は写真を添付する、字数もほぼ一定とするなど、読みやすいように担当者に工夫して貰っています。

- 「歴史ステーション」にお越しになった時に、気楽に立ち寄ってお読み下さい。 みなさんの感想、お便りなども、お待ちしています。

- あて先 : Rekishihakubutsu@pref.hyogo.lg.jp

|

明治150年と兵庫県政150年 2018年7月15日 |

私用で、札幌に行く機会がありました。ずいぶんと久しぶりでしたので、どこへ行こうかと迷った挙句、羊ヶ丘でクラーク博士の銅像を見て、その後、開拓村に行きました。札幌に住む姪の家族(中1と小4と3歳児のいる)と一緒でしたが、一番楽しんだのはわたしだったかも知れません。

クラーク博士の銅像は、北海道の風景とマッチして、いつ見ても絵になると同時に、「少年よ大志を抱け」という声が今にも聞こえてきそうです。

|

その後向かった開拓村では、近代が、北海道にどういう足跡を残したか、緑豊かな風景のなかで学ぶことができます。開拓村は、明治100年の記念事業として造られた野外博物館で、道内にあった明治期の建築物が多数、移築、公開されています。木造の建造物が多いのが目に付きますが、同時に、家屋内にガラスが積極的に採用されていることに驚きました。

|

光を通すガラスは「近代」を象徴しています。また園内には一直線に馬車道が再現され、時折、観光客を運んでいます。

|

日本遺産になった「銀の馬車道」も、こういう姿だったのではなかろうかと想像が膨らみます。

明治100年の折には、札幌市の開拓村や愛知県犬山市の明治村などの野外博物館が生まれ、近代という時代相と過ぎ去った歳月を、その場で確かめる機会を作り出しました。そして今年は、明治150年。北海道博物館では、北海道の命名者松浦武四郎の回顧展が150年事業として実施され、江戸東京博物館では東京150年展が開催されています。たまたま取材に応じる機会があった下野新聞では、「明治維新150年栃木県誕生の系譜」が連載されています。

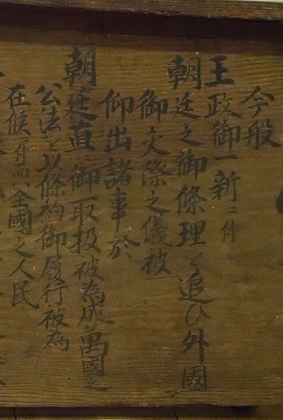

そして当館では、兵庫県政150周年記念展示室が開室され、現在、「幕末〜明治の世相」展を開会中。なかでもわたしの注目は、慶応4年5月の日付をもつ久美浜県高札。

|

木製の制札に黒々と「王政御一新」「朝廷」「叡旨」「朝命」「皇国」といった文字が躍っていますが、「万国の公法」と並んでいるところがミソです。これら新生明治を象徴するカタイ言葉が生まれた瞬間、兵庫県も成立しているのです。慶応4年5月23日、太陽暦に直すと1868年7月12日になります。