|

兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫 |

- 【プロフィール】

- 2014年4月1日、端信行前館長の後任として第4代歴史博物館長に就任しました。専門は歴史学、とくに日本近世史(江戸時代史)の社会史・女性史で、『武士の町大坂〜「天下の台所」の侍たち〜』(中公新書)などの著書があります。

- 大阪生まれ、大阪大学大学院で修士課程を終え、大阪大学助手・京都橘女子大学助教授を経て、1990年から2015年まで関西大学文学部教授を勤めました。この間、関西大学博物館長を務めたほか、ベルギーのルーヴェン大学を中心に海外の大学との間で日本学の交流を行ってきました。

- 博物館巡りは趣味といってよく、国内外の博物館・美術館にはかなり足を運んできました。しかし、まさか自分が博物館長になるとは予想しておらず、青天の霹靂でしたが、いまではお城の傍の博物館での勤務が身についてきました。

- 【「館長室へようこそ」について】

- 「館長室へようこそ」では、歴史博物館に関する話題や、兵庫県の歴史・文化に関するニュース、国内外に出かけ、折に触れて感じたことなどをお伝えしたいと思っています。就任当初は不定期でしたが、いまでは毎月15日頃に更新することとなっております。近年は写真を添付する、字数もほぼ一定とするなど、読みやすいように担当者に工夫して貰っています。

- 「歴史ステーション」にお越しになった時に、気楽に立ち寄ってお読み下さい。 みなさんの感想、お便りなども、お待ちしています。

- あて先 : Rekishihakubutsu@pref.hyogo.lg.jp

|

手づくり絵本コンクール 2018年3月15日 |

当館では、「ふろくの楽しみ―明治〜平成の子ども雑誌から―」展を開会中ですが、ご婦人の来館者が多いのがひとつの特徴です。したがって感想文も女性の手になるものが目立つのですが、加古川から来られた70歳代の女性のそれには、「私は『ジュニアそれいゆ』『少女クラブ』を愛読しておりましたので、他の雑誌に多くの付録がついていたのに驚かされました」とありました。文字通り、自分の少女時代を、「ふろくの楽しみ」展を見ながら回想されているのです。この女性、さらに「私の誕生日を祝って息子が連れてきてくれました」と書いておられます。なんとも微笑ましい、息子から母へのプレゼントでしょうか?博物館が、こんな機会を提供できる場になるとは、なんとも嬉しい限りです。

この母子には、時代が異なっても「子ども雑誌」が体験として共有されているのではないかと推測させます。SNS全盛となって、今後、子ども雑誌や絵本がどうなっていくのか、一抹の不安がよぎりますが、昨年度から、県立こどもの館主催・毎日新聞社後援の「手づくり絵本」コンクールの審査に加わることで、今日における絵本の世界を垣間見る機会となっています。

すでに3月4日(日)に、知事賞はじめとする受賞作品の表彰式があり、「毎日新聞」紙上で公表されていますが、こどもの館の資料提供を受けて、紹介したいと思います。

応募作品は、18歳未満と18歳以上で分けられ、未満が513点、以上が117点と、圧倒的に18歳未満の応募が多く、最少年齢は4歳で、最高年齢は70歳。ただアニメなどの模倣と思われるものを除外すると、本審査に進んだのは18歳未満が253点、以上が42点。合計295点を、横山佐和子館長と私は、中辻悦子さんと川邊雅美さんという二人の専門家の驥尾に付して見ていくのですが、いい作品には自然と支持が集まります。その一方、審査員の好みが反映することもあり、私は歴史物や地域ネタに―応募作品の少なさもありますが―、幾分、肩入れすることにしています。

その結果、選ばれた平成29年度の優秀作品4点は以下の通り。

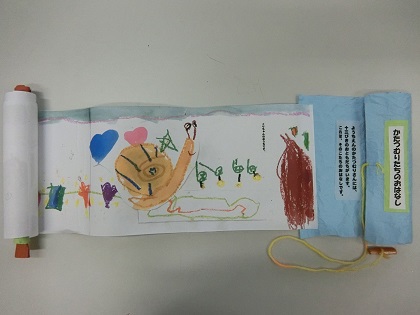

「かたつむりたちのおはなし」は睦幼稚園絵画教室の作品で、児童たちの描いた思い思いのカタツムリがつぎつぎと登場し、先生が児童から聞き取った内容と思われる詞書が付けられています。絵と詞書という絵巻物のスタイルが、児童たちの思い思いの表現とマッチした作品で、審査員全員の支持を集めました。絵巻物の現代的活用として大いに教えられました。

|

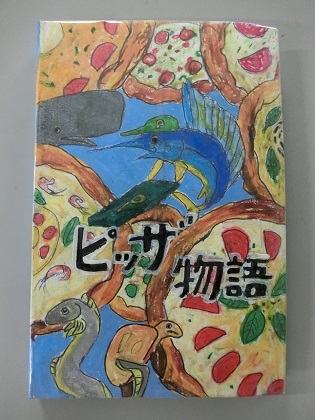

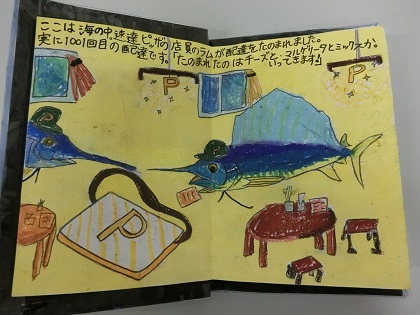

「ピッザ物語」の津野龍文君は、コンクールの常連で、審査員も、今年はどういう作品が届くかと期待されています。今回は、カジキマグロが海中、ピザの宅配をするという構想が、しっかりとした文字と、青を基調とした鮮やかな色使いで表現され、文句なしの受賞。小学生が、すでに独自の絵本の世界を持っている印象を受けます。

|

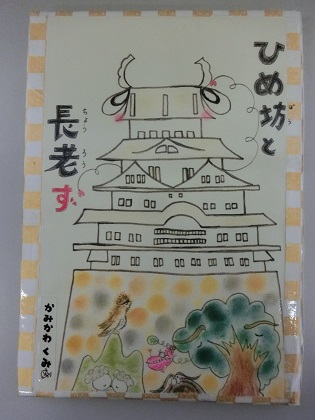

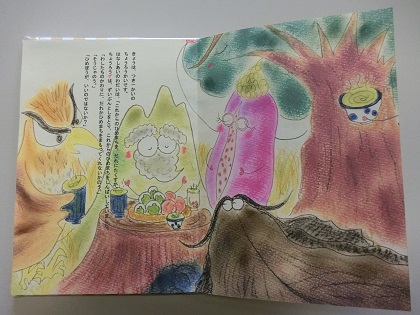

18歳以上の部では、上川久美さん「ひめ坊と長老ず」と加藤暁子さん「かばんのまちとよおかへ」が選ばれ、私には文句なしの受賞作品です。「ひめ坊と長老ず」は、山や木や鳥、アケビが擬人化され、長老に代わって<ひめまち>を守る役割をひめ坊に託すお話。創作民話が作る絵本の世界と言えるでしょうか。

|

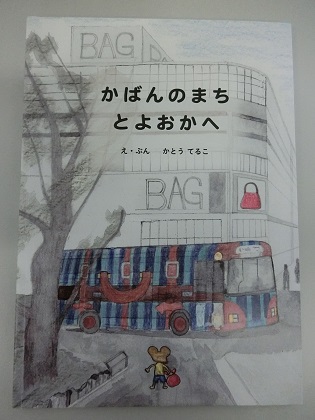

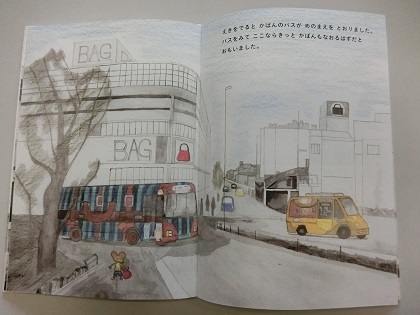

加藤暁子さん「かばんのまちとよおかへ」は、主人公のネズミが、カバンの町豊岡を訪ねる話。豊岡には近年、しばしば調査に出向いていることもあり、町並みの正確な描写に先ず驚き、ついでそこを歩くネズミの可愛い姿に目が吸い寄せられました。

|

朝から夕方までと審査は結構、きつい仕事なのですが、絵本という約束事の世界に、どれだけの広がりがもたらされるのか、絵本の可能性について、思いを巡らした冬の一日でした。