|

兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫 |

- 【プロフィール】

- 2014年4月1日、端信行前館長の後任として第4代歴史博物館長に就任しました。専門は歴史学、とくに日本近世史(江戸時代史)の社会史・女性史で、『武士の町大坂〜「天下の台所」の侍たち〜』(中公新書)などの著書があります。

- 大阪生まれ、大阪大学大学院で修士課程を終え、大阪大学助手・京都橘女子大学助教授を経て、1990年から2015年まで関西大学文学部教授を勤めました。この間、関西大学博物館長を務めたほか、ベルギーのルーヴェン大学を中心に海外の大学との間で日本学の交流を行ってきました。

- 博物館巡りは趣味といってよく、国内外の博物館・美術館にはかなり足を運んできました。しかし、まさか自分が博物館長になるとは予想しておらず、青天の霹靂でしたが、いまではお城の傍の博物館での勤務が身についてきました。

- 【「館長室へようこそ」について】

- 「館長室へようこそ」では、歴史博物館に関する話題や、兵庫県の歴史・文化に関するニュース、国内外に出かけ、折に触れて感じたことなどをお伝えしたいと思っています。就任当初は不定期でしたが、いまでは毎月15日頃に更新することとなっております。近年は写真を添付する、字数もほぼ一定とするなど、読みやすいように担当者に工夫して貰っています。

- 「歴史ステーション」にお越しになった時に、気楽に立ち寄ってお読み下さい。 みなさんの感想、お便りなども、お待ちしています。

- あて先 : Rekishihakubutsu@pref.hyogo.lg.jp

|

博物館・美術館を巡る 2017年11月15日 |

台風による悪天候の続いた10月と打って変わり、11月には秋の空が広がっています。 行楽のシーズンにふさわしい好天には、どこかへ出かけたくなるものですが、わたしの場合、博物館長になる以前から、博物館・美術館巡りが恒例のイベントです。あわせて館長になってからの好奇心―他の県立レベルの博物館の実状を見てみたい―という下心も加わっての秋の博物館巡りとなりました。

まずは定番の正倉院展(奈良国立博物館)。久しぶりの観覧でしたが、平日の午後ということで10分程度の入場待ちで館内に。ほの暗い館内に展示されているものは小ぶりなものが多く、他人の背中越しに見ることが多いのですが、それを計算してか、実物の上に、細部を拡大した写真を掲げ、さらに展示ケースの外に日英両言語のキャプションを添えるという工夫がされていました。しかも、キャプションの文字が大きくて読みやすいのも長年の定番展示の経験から得られた工夫と感心させられました。展示物のなかでは、最後のコーナーにあった戸籍・計帳・田図などの古文書が興味深いものでした。

つぎは三重県立美術館の本居宣長展。これも平日でしたが、三重県出身の大偉人の特別展にも関わらず館内は閑散としており、居合わせたのは近所の介護施設から来た高齢者グループのみ。しきりに「難しいてようわからん」という声が聞かれましたが、わたしの見るところ、展示物に添えられたキャプションの文字が小さすぎることに最大の原因があると思われました。本居記念館の協力を受けているだけに、キャプションの内容は素晴らしい出来ですが、見えにくくては「猫に小判」。正倉院展並に工夫してほしい―と強く思いました。それにも関わらず、宣長手書きの日本地図を展示するなど、大国学者が図像に大きな関心を持ち、作品を残していたとの視点はとても新鮮で、わたしの滞在時間のもっとも長い美術館でした。

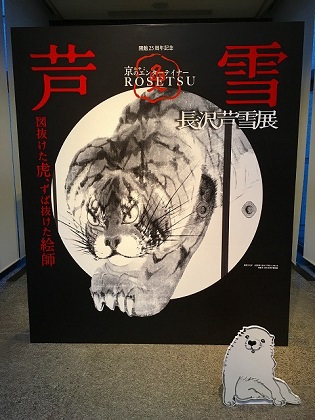

展示の最後に「奇想の画家」として有名な長沢蘆雪の手になる高僧の頂相(肖像画)が展示されており、そのカラフルな世界に驚いたのですが、愛知県立美術館で蘆雪展が開催されているというので、その足で、名古屋に向かいました。

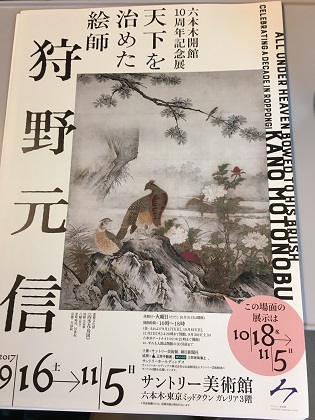

初めてじっくりと展示を眺めたのですが、南紀和歌山の禅宗寺院の襖絵など水墨画を中心とした作品群に驚きました。特定の主題で描かれた襖絵で、禅寺の本堂を構成するというのは、「絵は単体のものだ」という認識とは異質なもので、その空間を再現した展示手法には目を見張りました。同じ工夫は、サントリー美術館で開催されていた狩野元信展でも試みられており、ひとつの流行なのかも知れないと思うと同時に、瞬時に、両者を比較してみたい誘惑に駆られました。片や16世紀中葉、片や18世紀末ですから、そこには200年余の時間が流れているのです。

|

|

|