|

兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫

|

|

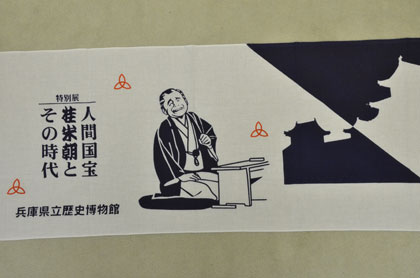

「人間国宝桂米朝とその時代」展を味わう 2017年2月15日 |

人間国宝桂米朝師の落語家としての生涯を、旧蔵資料を中心として辿る特別展「人間国宝桂米朝とその時代」が開会し、半月余りが経ちました。新聞・ラジオ・テレビなどで紹介されることが多く、連日、たくさんの観覧者で賑わっております。主催者としては嬉しい限りです。

とくに米朝師匠の三男渉氏が学芸員として父親の、没後初の大展覧会を担当するという、前代未聞の取り合わせが大きな関心を集めていますが、同時に、長男である米団治師匠の力の入れようも相当なものです。先日の館長トークショーには次男透氏も来られ、米朝師匠のこども三人が勢揃いするという場面に会場はドッと湧きました。その瞬間、米朝師匠は、幸せな人だなーと思った次第です。

トークショーでは桂ざこば師匠が、15歳で師匠に初めて出会い、入門後、3カ年の内弟子時代を軽妙に語り、米団治師匠が晩年、身体の衰えていくなか、居直るようにして落語家として生き抜いた姿を率直に語り、感動を呼びました。雑誌『ユリイカ』桂米朝特集2015年6月号などで両師は、米朝師匠について語っておられますが、肉声での証言には迫力がありました。もちろん笑いも。

展示品は基本的に無言です。どれだけ貴重な展示品も自分から喋ることはありません。それだけに、周囲からの証言は、展示品を理解する上で大きな力を発揮する、と教えられたトークショーでした。

3月12日(日)には米朝師匠の旧蔵資料の整理を担当され、展示にも協力された小澤紘司氏を迎え、座談会が予定されていますが、こちらもまた楽しみです。

落語家米朝師匠は、同時に、稀代の文筆家であった―というのが、わたしの米朝師匠への第一印象ですが、筆まめなその書きモノを通じて一市民としての中川清から、人間国宝の落語家、そして上方文化研究者の顔まで、多彩な姿を味わうことができる展示だと思います。

|