|

兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫

|

|

すえもの・やきもの・出石焼 2016年2月15日 |

歳が改まってすぐに掛け替えた館長室のカレンダー、今年は便利堂作成のものを掛けています。二ヶ月一枚、六枚からなりますが、すべて北大路魯山人(1883〜1959)の淡彩画が中央に置かれ、一月は「徳里図」。首の長い徳利が描かれ、傍らに「すえものを つくるこころの おくそこに なかるる清水 やまやまの色」と自作の歌が添えられ、多芸であった魯山人ならではのカレンダーです。

「すえもの」は、辞書には陶物として出ていますが、日本史の教科書に出る古代の須恵器・土師器を思い出します。土師器は「轆轤・窯を用いずに焼成」とあるのに対し、須恵器は「一部、轆轤を利用して作り、穴窯を用いて1200度くらいの高温で焼く」と『大辞泉』は解説しています。要するに、製作技法と焼成温度が違う、ということで、「やきもの」を理解するにはもっとも大事なこと。企画展「出石焼―但馬のくらしとやきもの―」では、会場入り口に「やきもの用語の説明」というチラシが置かれ、「どちらかといえば硬い」磁器と「どちらかといえば柔らかい」陶器に分け、磁器の産地として伊万里・出石・東山・景徳鎮・マイセン、陶器の産地として備前・師が楽・丹波・萩・常滑が例示されています。

磁器は陶器のように粘土だけでなく、陶石が必要で、出石焼も、その石が発見されたことで確立したそうですが、かつて有田に赴いた折、山ひとつ分が掘り出された泉山磁石場(国の史跡)を見る機会がありました(写真1)。

|

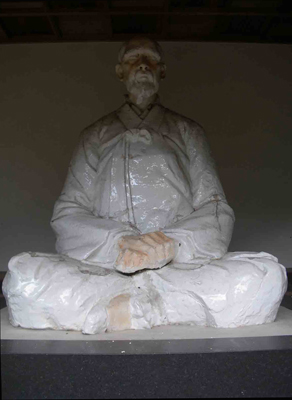

朝鮮から連行された陶工李参平が見出した山として知られていますが、月のクレーターのような有様には驚きました。傍には彼の肖像が祀られています(写真2)。

|

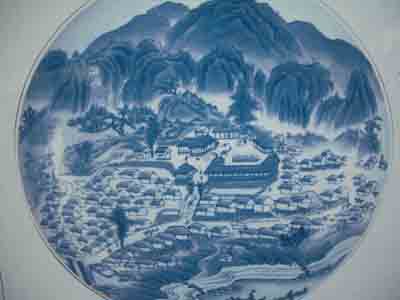

また有田では技術が外に漏れないように、制作地一帯(大皿に描かれた工房、写真3)が厳重に囲い込まれていたそうで、やきものの世界の厳しさを思い知らされました。

|