|

兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫

|

|

北前船の寄港地~特別展「北前船」によせて~ 2015年10月15日 |

特別展「北前船」を開催中です。英語ではNorth Bound Ship(北へ向かう船)と表記される積載量500石から1000石程度の「小さな」船の世界を、船絵馬や海図・磁石、廻船問屋や船主の資料などで紹介した展示ですが、注目されるのは、船の設計図とも言うべき板図(幸栄丸)2㍍59㌢、舳先に掲げられた旗(高砂丸)2㍍18㌢の旗、綿布で編まれた工楽松右衛門帆4㍍20㌢、航路大絵図6㍍など、図体の大きな(いずれも長さ)展示物が目立つことです。小さな北前船が実際、決して「小さくない」という迫力を伝えてくれています。

もうひとつも大きなモノとして、展示ケースの広い空間を占めて屏風が複数、飾られています。なかでも有名な江差檜山屏風(模写)や蝦夷風俗十二ヶ月図屏風・松川舟運図屏風・摂津国名所港津屏風などを見るとき、小さな北前船が日本海沿岸を北上南下することで、日本列島の視覚的な世界がいかに拡大したかを感じ取ることができます。大阪と北海道が、瀬戸内と日本海を通じて広がった北前船の世界を象徴的に語るものではないでしょうか?

こんな世界が小さな北前船で実現する裏には、小さな船が風待ち・潮待ちする寄港地が多数、用意されていなければなりません。展示では播磨の坂越、但馬の今子・諸寄が紹介されていますが、わたしはまだ、足を踏み入れたことがありません。それに代わって小さな寄港地の存在をわたしに教えたのが、出雲大社のすぐ北側にある鷺浦(島根県)でした。平成12年からあしかけ13年間、有志とともに通い詰めた所です。9月の「館長室にようこそ」に載せた写真は浦の入り江に立つ柏島でしたが、ここに紹介するのは海側から見た海岸沿いの家並みです(写真1)。

|

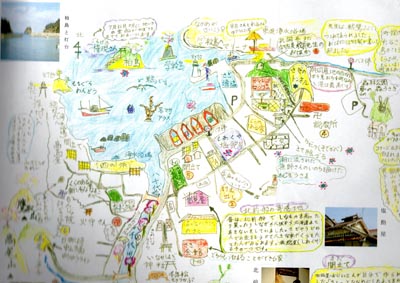

もう一枚は、この地区で生まれた小学生たちが描いた浦の景観(写真2)。小学校の名は鵜鷺(うさぎ)。鷺(さぎ)と隣の鵜峠(うど)地区の名を合わせて作られた校名です。そんなかわいい名前の小学校の廃校を前にして、在校生たちが書いた寄書きの絵です。

歴史としての北前船の世界には、こういう現実があるのです。

|