本校の特色

本校の特色

学習指導

普通科では

- 1年次より習熟度学習・少人数学習を取り入れるとともに個別指導等を通じて、学力の伸長に努めています。

- 生徒の能力・適性・進路希望に応じ、2年より文型、文理型、理型の3類型を設け、生徒の進路実現の支援をしています。

- 多彩な行事 イングリッシュキャンプ、校内英語スピーチコンテスト、海外姉妹校(オーストラリア・マレーシア)2校を中心とする国際交流プログラム、大学(大阪大学、神戸大学、兵庫県立大学)等での体験授業を実施しています。

- 教育類型では将来教員やさまざまな分野においてリーダーシップを発揮できる人材の育成を目指し、「赤ちゃん先生」「擬似教員体験」等の体験学習や課題研究等により、教育や社会への洞察を深めます。

国際人間科では

世界を舞台にグローバルな視点で考え、自ら情報を発信し、リーダーシップを発揮できる人材の育成をめざしています。

- 広い視野と行動力を身につけること、コミュニケーション能力・自己表現能力等を開発し向上させること、などを目標とし、さらにさまざまな進路に対応できる学力を養成することなどを目指します。

- 総合的・実践的な専門科目:「地球市民」「異文化理解」「英語理解」「英語表現」「時事英語」「ディベート&ディスカッション」等を開講します。

学校行事

高校生活を楽しく豊かにする学校行事では6月の文化祭、9月の体育大会が大きな行事としてあげられます。

6月の文化祭(明西祭)は2日間かけて行われます。クラスが心をひとつにして団結します。1年は合唱、2年は劇や展示、3年模擬店で、生徒たちで作りあげます。先生も一緒になってステージで歌うなどたいへん盛り上がりを見せます。

9月には体育大会があります。綱ひきや大縄跳び、リレーなど生徒たちは必死に取り組みます。

中でも盛り上がるのは全生徒が出場する応援合戦です。8グループに分かれ、思い思いのアイデアとパフォーマンスを競い合います。

普通科修学旅行は2年生で1月にベトナムへ行きました。海岸の美しいダナンを中心に、文化遺産を訪れたり、現地の学生と交流しました。

国際人間科の海外研修旅行は例年はイギリス、ロンドンに行きます。大英博物館を見学したり、ミュージカル「オペラ座の怪人」を鑑賞したりします。普段の英語の授業で、海外研修旅行の事前学習を行っています。

部活動

部活動もさかんで、たくさんの部が熱心に活動しています。過去3年間の実績として、女子卓球部、男子テニス部、水泳部、空手道部が近畿大会へ出場しています。ライフル射撃部、陸上部は全国大会や、国体にも出場しています。女子バスケ部も県大会ベスト8に入っています。

文化部では、美術部が全国大会、合唱部も全国総合文化祭に出場しました。また多くの部は地域の行事にも参加して、頑張っています。現在活動している部活動は以下の通りです。

文化部

家庭・吹奏楽・茶華道・合唱・ボランティア・文芸・メディア・演劇・ESS・科学・新聞・放送

運動部

陸上・ラグビー・ソフトテニス・サッカー・硬式野球・水泳・ハンドボール・バレーボール・バスケットボール・バドミントン・卓球・柔道・剣道・空手道・ライフル射撃

スクールライフ明石西

西オーストラリア州チャーチランズ高校来校

2019年4月17日(水)~19日(金)

生徒35名、引率教員4名のチャーチランズ高校(姉妹校)の皆さんは4月12日に兵庫県に来られ、明石西高校のホストファミリーと出会い、4月22日まで、日本に滞在されました。ホームステイも含め、本校と10日間の交流を行いました。

歓迎式典には全校生徒と実りある交流ができました。また、日本文化体験では、書道、空手道、茶道等、「道」の紹介を行いました。授業においてもチャーチランズ高校の生徒と本校生徒が積極的にコミュニケーションをとったり、説明や紹介をするために準備を熱心に行ったり、本校生徒が明るく、意欲的に取り組んでいる姿が印象的でした。

ホストファミリーに限らず、ゲストとして迎える交流の生徒へ与える刺激は、大変大きいです。

チャーチランズ高校との交流は、今から30年以上前の1987年に始まりました。30年を超える姉妹校交流の歴史は、兵庫県下では最も長いものです。 (訪問:31回 来校:23回)

17日から19日までの学校生活での交流

4月17日(水)(①は1時間目)

① 英語(2年8組)簡単なお題でのデスカッション等

② 数学(2年5、8組)数学B

③ 時事英語(3年9組)時事問題でのデスカッション等

④ 異文化理解(3年9組)習慣に関するデスカッション等

⑤ 歓迎式の準備

⑥ 英語(1年8組)簡単なお題でのデスカッション等

⑦ 歓迎式(挨拶、記念品贈呈、歌披露、吹奏楽演奏等)

4 月18 日(木)

① 英語(3年1組)英語Ⅲ

② 時事英語(3年9組)時事問題でのデスカッション等

③ 英語(2年8組)教科書の内容に関するデスカッション等

④ 英語(3年普通科)英語α

⑤ 書道体験

⑥ 英語(3年7組)

⑦ 空手道体験

4 月19 日(金)

① 英語(2年7組)英語Ⅱ

② 数学(1年7、8組)数学Ⅰ

③ 英語(2年5組)英語Ⅱ

④ 英語(2年8組)社会に関するデスカッション等

⑤ ショッピング体験 スーパー

⑥ 茶道体験

「PDFファイル」でも閲覧できます。

第42回 明西祭

(2019年6月13日~14日)

「WINGS」をテーマに、誰もが主役になれるような明西祭にしたいという思いを込めて2日間の明西祭が行われまし

た。もちろん生徒が主役ですが、先生も時には、映像や舞台に登場して、楽しみました。また、PTAの皆さんや同窓

会の方々にも参加し、学校全体で行事を展開しています。

42回の歴史の中で、積み上げられたものが開花しています。

生徒が多いと様々な活動ができますが、各自が存分に個性を発揮してこそ、充実した活動が展開されます。そうい

った意味で、一人一人が活躍する場面を生徒会が中心となってしっかりと企画しています。生徒の鑑賞態度もよく、

仲間の活躍をしっかりと応援しています。生徒会、MCがリードしていることもその理由のひとつだと思います。また、

安全管理についても、常に先生が寄り添い注意しています。

1年生は、合唱。校歌を共通で歌い、もう1曲は自分たちのクラスで選んだ曲を心を 込めて歌いました。2年生は、クラスごとに劇か展示を選んで発表しました。劇は、千と 千尋の神隠しやアラジン、創作劇など、展示は神社の空間を表現したものなど、文系・ 理系の特色を生かしたユニークな企画がありました。3年生は、模擬店、保健所の指導 を受け食品販売を中庭や正門付近で行いました。

また、美術部や合唱部、茶華道部、家庭部などの文化部は、日頃の活動の成果を発表しました。有志のダンスや バンドも登場します。フィナーレのステージでは、吹奏楽部の演奏に、3年生の先生方が登場し、生徒とともに熱唱し、 盛り上がりは最高潮に達します。新聞部は、明西祭の様子をその日のうちに壁新聞にまとめ、展示しました。

「PDFファイル」でも閲覧できます。

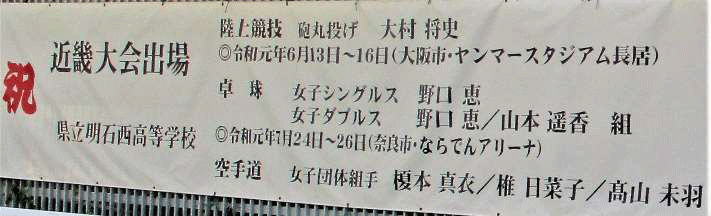

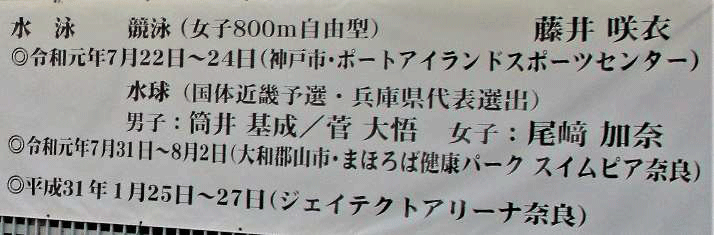

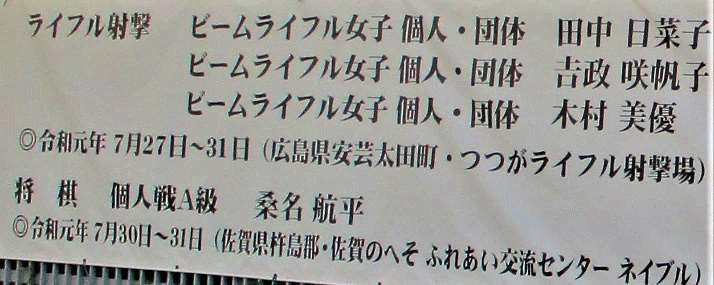

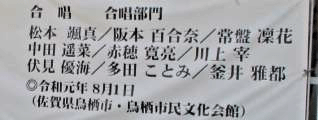

2019年度 近畿大会・全国大会出場

(2019年7月~8月)

2019年度7月から8月に開催の近畿大会・全国大会への出場者や団体を校門付近の横断幕で紹介しました。

上の2つが近畿大会出場。下の2つが全国大会出場。

7月27日~8月1日まで佐賀県で開催される「さが総文」第43回全国高校総合文化祭は、「『文化部のインターハイ』と呼ばれる芸術文化 の祭典で、23部門に全国から約2万人の高校生が集い、日頃の成果を発表」「合唱 8月1日鳥栖市民文化会館 39団体約1700人が歌声を響かせる。 パフォーマンス付きの演奏を披露するところも」「将棋 7月30・31日佐賀のへそ ふれあい交流センターネイブル 男女別個人戦と男女別団体戦があり、 総勢400人超の高校生棋士が日本一を目指し対局する」(朝日新聞 2019年7月23日より)

神戸新聞記事

「PDFファイル」でも閲覧できます。

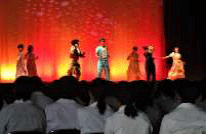

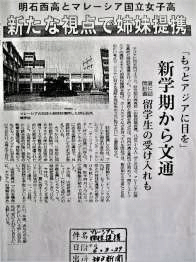

マレーシアの姉妹校トゥンク・クルシア・カレッジ(TKC)生徒34名来校

(11月13日)

25年間交流しているTKCの生徒34名が引率2名の教職員とともに来校。11月13日、授業への参加や歓迎

式典の実施。書道・茶道・空手などの日本文化の体験など、1日に密度の濃い交流を行いました。歓迎式典には

明石西高校の生徒全員約1000名が参加し、校長、生徒会長の歓迎の挨拶、訪問団長、生徒の挨拶、記念品交

換、マレーシアの伝統的な踊りの披露、国の概要(歴史や地理、食べ物や文化など)や学校の紹介が行われ、

明石西高校は吹奏楽部が歓迎の曲を演奏しました。

また、11月12日と13日の2日間はホームステイを行い、多くの家庭でうけ入れていただきました。TKCの

生徒はすべてイスラム教徒で、食生活など生活文化の違いをお互いに直接体験する機会となりました。明石西

高校の生徒がイスラム教徒の生徒と生活を共にすることは初めてであり、また、保護者もほとんどが初めての貴

重な経験であったと思います。

14日、本校を出発する朝、ホストファミリーにも出席していただき、会議室でお別れ会を行いました。マレーシ

アの生徒、引率教員からお礼の挨拶がありました。その後、記念撮影をし、バスを見送りました。わずかな期間で

したが、登下校を共にし、電車を待つホームで楽しく語らい合ったり、並んで笑顔で校門を入ってきたりする日

本とマレーシアの生徒の姿を見ていると、改めて国際交流を地道に続けていく意義を感じます。式典でのフォー

マルな交流、授業での学習交流、そして家庭での生活交流など、それぞれの場面での交流を大切にして、今後

も末永く交流を続けていきたいと思います。

明石西高校は、毎年、夏に、マレーシアのトゥンク・クルシア・カレッジとオーストラリアのチャーチランズ高校を

訪問しホームスティする「マレーシア&オーストラリア国際交流・語学研修」を行い、今年で33回目を実施しました。

この間、マレーシアからの受け入れは、8回目となりました。2年ぶりです。オーストラリアからは23回です。

今年の4月に受け入れ交流しました。

〇 マレーシア トゥンク・クルシア・カレッジ(TKC)との交流

本校は昭和51年4月に開校し今年で44年目を迎えました。第7代山根校長の時に、

アジアに視野を広めるため、オーストラリアのチャーチランズ高校に加え新たな姉妹校提

携先を模索していました。本校数学科の教諭が、文部省の国際協力事業で平成4~5年

度にマレーシアのマラヤ大学に派遣されていましたが、校長の依頼を受けて候補となる

学校を検討し、TKCを推薦しました。

そして、平成6年2月姉妹校提携の調印を行いました。平成6年8月、明石西高校の

第8回語学研修団が初めてTKCを訪問。語学研修団としては、平成19年度の訪問で

10回を数えました。また、新たな試みとして、平成14年に本校第26回生がマレーシア修

学旅行を実施、さらに26回生も実施してTKCを訪問して交流を深めました。

一方、TKCの生徒も、平成9年、12年、19年、23年、25年の5度の本校訪問を行い、

平成29年度には2回に渡って過去最多の79名が来日しました。今回が8回目の来校。

「PDFファイル」でも閲覧できます。

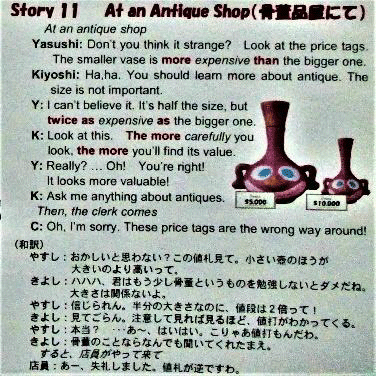

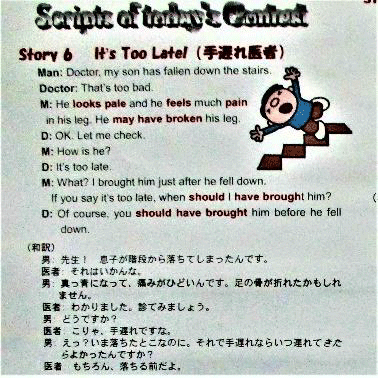

1年生英語表現Ⅰ 第2回英語落語発表会開催

(12月19日)

1年生の普通科英語表現Ⅰの授業で取り組んでいる「英語落語」の第 2回発表会を12月19日に実施しました。

1学期7月19日に開催した第1回に続いての第2回の発表会です。

今回の発表者は、各クラスで選ばれた普通科22名。これに加えて、国際人間科1年生、留学生(メキシコ)、

前回優勝者の3名がゲストパフォーマンスを行いました。

22名の発表者は、6つのストーリーの中から1つを選び、英語で落語を演じます。観客の生徒は6つのストーリーを

授業で学習しているので、話のオチは理解しています。どのようにオチを心得て演じ切るかが大切ですが、発表者の中には、

少しアレンジを加えるなど、創意工夫が見られました。数年審査員を行っている教頭先生(英語科)からは、

「ここ数年の中では、一番創意工夫が見られた」との講評がありました。また、「聴衆も演じ手に反応して、演じ手と聴衆が

一体化する落語としての雰囲気が良かった」とも話されました。

1学期は、1年生にとって初めての取組で慣れないこともありましたが、2学期の英語表現Ⅰの授業での取り組みの成果がよく出ていて、

舞台袖からお囃子にのって発表者が出てくるところから、聴き手も落語を楽しんでいました。

司会をする生徒も途中で気の利いたコメントを英語で話し、また、3名のゲストのパフォーマンスもそれぞれ表現豊かに

英語落語を演じ、楽しい発表会となりました。保護者の参加もあり、楽しまれていました。

最後に、発表者22名が前に並び、優秀者が発表され、表彰と記念品が渡されました。

「PDFファイル」でも閲覧できます。

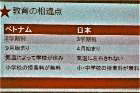

普通科2年 ベトナム修学旅行

(2020年1月12日~16日)

1月12日から16日までのベトナム修学旅行、事前の総合的な学習の時間を使っての調べ学習をはじめ、

準備から実施まで、安全対策、健康管理、生徒指導等、計画的に展開でき、充実した学校行事を遂行することができました。

一部体調不良者がでましたが、大きなケガもなく、全員無事に帰国しました。

出発前の1月10日は、総合的な学習での調べ学習の発表が、各クラス各1班ずつ計8班が行いました。

「ベトナムの歴史についての概要とキン族などの民族構成」、「ベトナムのお菓子などの食文化」、「アオザイの歴史、ベトナムの服飾文化」、

「ベトナムの観光地やお土産ランキング」、「教育制度、経済格差、二人っ子政策、4人乗りバイクなどベトナムの政治・経済」、

「枯葉剤使用などベトナム戦争の状況と影響」など、様々な角度や方面からたくさんの情報が得られ、生徒の感想に、

「いろいろ知れた、修学旅行が楽しみ、早くいきたい、違いを意識してみることで、自分の今後の生活に生かしたい」などがあり、

意識して見ることの重要性を改めて認識することができました。

結団式では、学年主任から、①パスポートの管理、②水の携帯、③自販機を叩くと罪になるなど、各国には独自のルールがあること、

④バイクのクラクションは同じ速度で歩くサイン、⑤集団行動のルールを守るの具体的に5点の注意がありました。

第1日目 1月12日(学校→関空→ホーチミン→ダナン)※2隊に分かれ移動。もう1隊はハノイ経由でダナンへ

初めて飛行機に乗る生徒も多く、離陸とともに発せられた「ワアー」という声が印象的でした。ホーチミン空港では、

国際線から国内線ターミナルへ徒歩で移動。国内線ターミナルから飛行機まではバスに乗り移動。タラップを

登り飛行機に搭乗。ある生徒が「特別機に乗る安倍首相みたい」と表現。空港で働く人々の様子を間近に見

れるよい経験にもなりました。

ダナン空港到着後バスに乗り夕食会場へ向かう。車窓から親子4人乗りのバイクを見た生徒たちは驚きの

声をあげていました。ベトナムの観光スポットNo.2のロン橋(竜のモニュメントで有名)を渡り、海辺の食事会場に到着。

ベトナム料理を食べた後、ムーンタン・グランド・ダナンホテルへ到着。

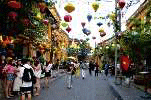

第2日目 1月13日(ダナンビーチでのチームビルディング→ホイアン観光)

午前中はホテルからバスで5分程度のビーチで、クラスごとのチームに分かれてのチームビルディング。

ビーチには、たくさんの高いビルが建ち、また建設中のビルも多い。ドローンを使っての記念撮影の後、

①大きな玉の上に人が乗って落ちないようにみんなで転がすゲーム、②空気で膨らませたビニールの柱に一人が

乗りみんなで担ぎ移動しビーチボールを輪の中に入れるゲーム、③海岸に数か所穴が開いた筒を立て、穴をみんな

で塞ぎ水が漏れないようにしたうえで海からバケツで汲んできた水を入れ満杯にするゲームを行いました。

協力しないとできないゲームでチームワークが高める効果がありました。

午後はバスに1時間程乗り、ダナンの南東約30kmのホイアンに到着。ダナンの市街から出ると素朴な農村風景。 ホイアンは、1999年に「ホイアンの古い町並み」としてユネスコの世界文化遺産に登録された港町。チャンパ王国(2 世紀末から17世紀末栄える)時代に中国やインド、アラブを結ぶ中継貿易都市として栄えました。16世紀から17世 紀頃はアユタヤ、マニラと並んで日本町もつくられ、最盛期には1000人以上の日本人も住み、1593年に日本橋(来遠橋) がつくられたといわれています。 江戸初期の鎖国までの間に、朱印船に乗って多くの日本人が貿易のためにたくさん訪れました。

観光客は、ヨーロッパ人、韓国人、中国人が多く、日本人は多くありません。中国語、韓国語がよく聞こえてきます。 数年たつと日本人観光客も増えるといわれています。ベトナムはフランスの植民地支配が続く中で、ここホイアンにも 洋風の建物が多いほか、華僑も多く、中国風の建物も交じり、エキゾチックな風情があります。ベトナム庶民の市場や 露店もあり、また、ランタンを吊り下げた独特の風景も見られます。古い町並みの周囲には幹線道路が走っており、バ イク、自動車の交通量も多いです。信号機もなく、車が優先で、道路の横断には慣れが必要です。

生徒は、ベトナムの大学生の案内のもと、班で行動し、買い物などを楽しんでいました。大学生は日本人と のB&Sに慣れておらず、戸惑っていましたが、後で聞くと今後一層日本語を勉強して、交流を深めたいと 意欲を高めている大学生が多かったようです。明石西高校がパイオニアになった気分です。

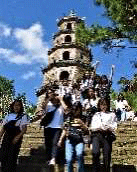

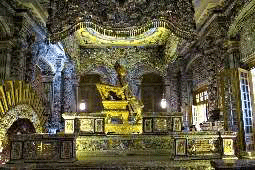

第3日目 1月14日(フエ グエン朝王宮→ティエンム寺→ドラゴンボート→カイディン帝廟観光)

ベトナム最後の王朝、グエン(阮)朝(1802~1945)の都がおかれた町フエを観光。フエはダナンから北へ2時間

半以上バスで移動。途中6000m 以上あるトンネルを通る。日本の間組が建設したそうです。途中フエ大学で日本語

を学んだガイドさんから、「フエの人口45万人。高校は10校程度あり、就学率は75%程度。義務教育の中学校は

90%程度。18歳で成人、バイクに乗れる。車・バスの免許取得は3か月程度かかるが、バイクは簡単にとれる。政治

への関心が高く、投票率は90%以上。観光客は欧米が減り、韓国、中国が増加。欧米は長期バカンスにゆったりと旅

をするので鉄道(1日8便程度)を利用することもあるが、ほとんどの観光客はバスや車での移動。ガイドの免許は

3年ごとに更新、最新の情報を学ばなければならない」等、質問にすぐに答えてもらいました。

フエ世界遺産群の 王宮は広大で日本の皇居のイメージです。

ティエンム寺の塔が印象的で、寺のすぐ下からドラゴンボートに乗り移動しました。

家族が生活をボート上でしているそうです。昼食は宮廷料理、飾りに手がこんでいました。

午後は1920年代に死去した第12代皇帝のカイディン帝陵を見学。夜は、ダナンのナイトマーケットで買い物を楽しみました。

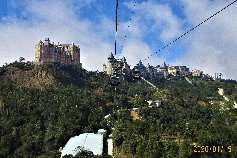

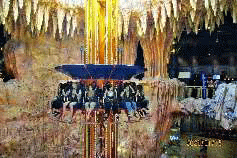

第4日目 1月15日(五行山→バーナーヒルズ→ダナン空港→ハノイ空港)

第5日目(関空、学校)

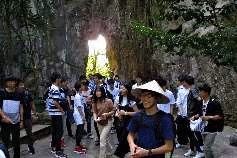

ダナン最終日。孫悟空が閉じ込められた伝説のある五行山に登山。山全体が大理石、あちらこちらに洞窟があります。

最後はバーナーヒルズ。ゴンドラで標高1487mの山頂へ。中腹には山神の手に支えられたゴールデン・ブリッジがあります。

頂上遊園地は日本のUSJそっくりで観光客ばかり。別世界でした。アトラクションで絶叫。帰りの飛行機での叫びは、飛行機にも

慣れたのか、もう聞こえませんでした。

「PDFファイル」でも閲覧できます。

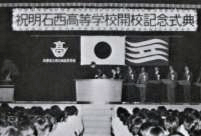

明石西高等学校創立記念日 45周年

(2020年6月8日)

明石西高校は、昭和51(1976)年4月1日に設立され、令和2(2020)年度に創立

45年目を迎えました。そして、6月8日が「創立記念日」です。

なぜ、6月8日が創立記念日になっているのか?それは、3学年がそろった開校3年目の昭和53(1978)年6月8日に、

「開校記念式典」を盛大に開催し、開校を祝ったからです。この開校記念式典では、この年の4月から3学年で練習してきた

校歌が初めて披露されました。それまでは「開校記念歌」が歌われていました。

明石西高等学校 校歌

校歌の作詞は佐藤錬太郎初代校長、作曲は当時の音楽担当の村岡 修教諭です。村岡先生が当時(31歳)を振り返り

「創立20周年記念誌」の中で書かれている文章を紹介します。

「播磨が原に 若草萌えて 白亜の学舎 ここに建ち建つ」 順次進行を多用し、広々としたのどかな田園風景を感じさせる

へ長調で始めました。「若き命に 希望あふれて 真理の道を 究むるところ」 若さはじける躍動感を付点リズムに託し、次

第に第一の山場「真理の道を」に向かって気持ちを高揚させ、「~ところ」にドシレ(そこはどこですか?)という問いかけの音

型を用いて、その学校こそ明石西高だよという第二の山場を迎えます。「知恵湧きいづる 明石西高」 最後のスケールを一

気に駆け昇って歌い終えます。・・・会場に響き渡る校歌に思いを馳せながら書きました。

臨時休校が4月から続き、残念ながら今年入学した1年生は、入学許可式では、感染拡大防止のため、校歌のCDを聴

いただけで、歌う機会がありませんでした。生徒の皆さん、これから、また、これからも、「誠実の道に 明るさ満ちて 自律

の心 培うところ 協同の源 明石西高」に、「世界の海に 心躍らせ 未来の光り輝くところ 天がける鷲 明石西高」に、

思いを込めて歌ってください。

創立記念誌の先輩の声(現在の卒業生の数 約1万6千人)

○創立10周年記念誌 昭和60(1985)年10月1日発行 同窓会長の挨拶より

1976年、春、つまり我々第1回生が入学した頃、今の校舎は建設中、高校生活は何とプ

レハブの校舎でスタートしました。雨が降れば傘をさして歩かなければならなかった廊

下、忘れた頃に襲ってくる雨もりと闘わなければならなかった教室、晴れた日には、さん

さんと容赦なく照りつける太陽のもと、風通しも悪く汗だくになって受けた授業、グランド

の石拾いしか印象に残っていない体育、秋には校舎が完成したから良かったものの、

このまま冬を迎えるのが不安だった日々。しかし、それらのすべてが思い出となりました。

あれから年月がたち、学校は姿を変えました。殺風景だった中庭もグランドも・・・・。つま

り、それが10年の月日。・・・・

○創立20周年記念誌 平成7(1995)年5月27日発行 同窓会長の挨拶より

昭和51年の春、第一期入学生としてあのプレハブ校舎に通っ

た頃から、はや20年という月日が経ちました。長いようで、短かっ

た20年。10周年の時は、やっと明石西高も一人前になったと思い

ました。また、同窓会活動もその頃から本格化し、同窓会報 「輝

翔」の発行や、創立15周年での同窓会館の設立と、いろいろと活動を進めてきました。

しかし、忘れてはならないのは、そういった同窓会の活動や現在の明石西高があるのは、西高生だけでなく、設立当初

からの先生や保護者の方々はじめとした西高の関係者の方々の熱意と努力によるものだということです。20年という年数

は、決して伝統校と言えるような年数ではありませんが、西高が刻んできた20年の年輪の重みは、決して他校に引けをと

るものではありません。

○創立30年記念誌 平成17(2005)年10月29日発行 同窓会長の挨拶より

思い起こせば、4回生である私が入学した当時は運動場も整備され、翌年にはプールができ、ようやく整備が整った状

態でした。1回生に聞くと、当時はプレハブ校舎から始まり、体育の授業で運動場の石拾い等整備を手伝ったり、体育館も

なく、プールもなくいろいろとご苦労されたそうです。今では山陽電車の西二見駅が開業し、明石西高校の南側に大型商

業施設が建ち、周辺も大きく様変わりしました。・・・・

○創立40周年記念誌 平成27(2015)年11月1日発行 同窓会長の挨拶より

昭和51年に開校した明石西高校から今日までに巣立った卒業生は、50代半ばを筆頭に幅広く社会を支え、

各方面で活躍をする厚い世代層となりました。私たちは夢や希望に満ち、活力のみなぎる若い時代に「誠実・

協同・自律」の校訓のもと、勉学にも部活動にも「文武両道」の精神で一生懸命励む大切さ、喜びを学びました。

私は今、このかけがえのない経験がいかに実社会において大切な人生訓であるかを、実感しています。

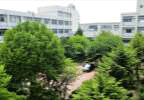

校庭の整備

本校は、池(大池)を埋め立て建設されました。苗木を植えてもなかなか育たず苦労したことが、創立20周年記念誌に書かれ

ています。それでもいろいろと工夫し、また、生徒による記念植樹や地域の企業・個人・保護者・明石市などからの受贈、

昭和52年度から緑化活動を生徒・職員を中心に行いました。

正門を入ったロータリーにあるソテツは、昭和53年5月に明石市より受贈したものです。玄関の真正面であるだけに、冬の低温 や塩害にも強く、また、ある程度見映えがし、年月が経っても樹形が乱れないものという制約から選定に困っているところ に寄贈の申し出がありました。中庭の多くの木は、昭和54年度に、東洋紡績株式会社明石工場から移植されたものです。 西二見のイオンタウン明石があった付近に東洋紡の明石工場がありました。工場の閉鎖に伴い二見中学校、二見小学校、 二見北小学校と本校に樹木等の寄贈が行われ、カイヅカイブキ41本を本校のプール東側のフェンスぞいに移植、フェニ ックス・トガ・マキ・キンモクセイ・ギンモクセイ・ヒラドツツジ・ゲッケイジュ・ヒマラヤシーザー・タイ サンボクなどを中庭に移植しました。

大きく育ったタイサンボクが6月の今、白い大きな花をつけています。タイサンボク(泰山木)はモクレン科の樹木で日本の樹木の花としては最大級。 花言葉は「前途洋々」「壮麗」と言われています。校長室の廊下側の窓から、本館の2階~4階からもよく見えます。中庭のソメイヨシノは、 春をつげる花として、美しく咲き誇り、クスは校庭各所に植えられています。現在では多くの樹木の緑に癒されます。 生徒や保護者、職員、地域の方々の努力と協力の賜物です。

「PDFファイル」でも閲覧できます。

令和2年度 第45回 体育大会開催

9月18日8:45開始 明石西高校グランド

体育大会予行の9月17日と本番の18日の2日ともに少し雨が降りましたが曇り空。天候に恵まれ、

予定通り最後まで演技を実施できました。

6月の明西祭(文化祭)が中止、初めての大きな学校行事に、生徒たちの元気な姿が蘇り、ようやく

「明るく」「朗らかな」明石西高校がスタートしたと実感できました。生徒たちの中に「やりきった」

という雰囲気があふれる体育大会でした。生徒たち自身が「体育大会を大切にしたい」という思いを

予行の時からも強く出し、ひとり一人が主体的に、進んで、行動を起こしていました。

準備期間が短かったですが、3年生がリードして一所懸命に取り組みました。応援合戦のアナウ

ンスでは、「マイナスをプラスに!」、「こんな時こそ、ポジティブに!」という言葉が印象に

残りましたが、まさしくそれをあらわす学年縦割り、8ブロックの演技が行われました。

また、3年生の綱引きでは、拮抗する勝負が多く、保護者が見守る中、2分30秒も粘り強く引き合う場面もありました。

裏方として用具や招集、放送、記録など生徒会や部活動部員の動きが大変すばらしく、意欲的 ・積極的に進行を

支えていました。赤いTシャツのPTA役員の方々に受付の健康チェックなどで支えていただきました。

先生もリレーに参加し、生徒とともに走りました。

第45回 体育大会プログラム

開会式:8:45 開会宣言 国旗掲揚 校長挨拶 生徒会長挨拶 宣誓

演技 午前の部:8:55

①ラジオ体操 ②③4×200mリレー男女予選

④ブロック対抗大縄跳び(1 年)⑤台風の目(2 年)

⑥綱引き(3 年)

⑦応援合戦(応援順 G・E・A・C・D・F・H・B)

午後の部:12:45

⑧運動部行進 ⑨運動部対抗リレー ⑩PTA 種目綱引

⑪綱引決勝 ⑫⑬4×200mリレー男女決勝

⑭⑮男女スウェーデンリレー ⑯混合リレー

閉会式:14:30 成績発表・表彰 講評 体育委員長挨拶 閉会宣言

〇ブロック旗(ABCDEFGH)と生徒会長挨拶他

「PDFファイル」でも閲覧できます。

NIE(教育に新聞を)実践校 新聞記者による防災授業

(令和2年10月5日)

10月5日、明石西高校の体育館に1年生全員が集まり、神戸新聞の三好正文さんに防災についての授業を

行っていただきました。その授業の様子が、10月6日の神戸新聞明石版に掲載されました。

授業の内容は、阪神・淡路大震災時の記者として体験やその後の記者生活での様々な自然災害の取材、

また、現在の新型コロナウイルス対策を意識した避難所運営などについて、新聞や新聞記者として

の使命や心構え(安全安心の情報提供、読者を励ます記事づくりなど)にも触れながら話されました。

時々、生徒に「新型コロナウイルス対策と避難所生活の心得」(マスク持参、換気、手洗い、検温、

ソーシャルディスタンス・・・)などについて質問をして、予習をしてきた生徒たちが答えていました。

10月5日の授業までに、「総合的な探究の時間」の中で、阪神・淡路大震災の時の新聞記事や写真を見るなど防災に

ついて学習してきましたが、当時の記者の体験を直接聞き、生徒は多くのことを学びました。記事の中の感想のほかに、

10月5日の授業後に書いた感想をいくつか紹介します。

・三好さんは、阪神・淡路大震災の当日に起きていて、一からゆれを感じた方の話を聞けたことは良かったなと思います。この世界には百パーセント安全という場所はないということを改めて学びました。現在はコロナがはやっており、もし地震がきてしまったら、避難所とかで密になってしますので、今だけは来てほしくないなと思いました。

・新聞記者さんだから聞けた話が多かった。母や父に話を聞いたが、また違った方向の話だったので初めて聞いたことや、驚いたことがあった。まだまだ知らないことがあるのでもっと知りたいです。そして次は自分たちが受け継いでいく番なので、しっかりと後世に伝えていきたい。そして、新型コロナのことについても聞けたので良かったです。

この新聞記事を書いてくださった川崎記者は、数年の記者経験だそうです。授業の最初に、三好記者が阪神・淡路大震災当時に書いた記事を、生徒の前で朗読していただきました。川崎記者も生徒たちと同じく、25年前の阪神・淡路大震災を知らない世代です。明石西高校の教職員の中にも知らない世代が少なからずいます。今日の講演は、生徒ばかりではなく、教職員の学びともなりました。

「PDFファイル」でも閲覧できます。

国際人間科校内スピーチコンテスト、明石北との合同ポスター発表会

(11月13、14日)

国際人間科では、英語によるコミュニケーション能力を向上させる取組として、校内で、英語レシテーション(暗

唱)コンテストを1年生が、英語スピーチコンテストを2年生が毎年行っています。また、校外の英語スピーチコンテス

トに参加するほかに、明石北、明石清水、本校の3校で合同ポスター発表会を開催し、表現力やコミュニケーション力、

探究する力を向上させる活動を行っています。

〇国際人間科 第21回校内英語レシテーション・スピーチコンテスト(11月13日)

恒例の1年生レシテーション(暗唱)、2年生スピーチの校内コンテストを11月13日午後に行いました。予選を前

週に行い、1年生10名、2年生12名が決勝に進出しての実施でした。昨年1年生としてレシテーション(暗唱)を

行った2年生は、1年間で表現力を一層向上させ、自己の主張もしっかりと述べ、小道具などうまく使い、自信を持

ったパフォーマンスができるようになっていました。意欲的な英語学習の継続によって、着実に表現力・コミュニケー

ション力を身につけています。また、英語運用能力の向上のみならず、社会や生き方在り方への関心の向上が見ら

れます。今年の1年生の今後の成長が楽しみです。ALTによる審査や講評、また、マイク消毒など感染防止を徹底

し、大会の運営を行いました。

1年生レシテーション(暗唱)の題材

①The Great Dictator ②I Have a Dream

③Virginia’s Letter ④The Story of My Life

2年生のスピーチタイトル(ア~ウはゲストスピーカー)

ア Smartphones イ Rakugo World ウ Globalization

① My school-commuting Road

② When something is banned,why do people want do it more??

③Singn of Rain ④“M”is Messiah? ⑤Who are you?

⑥What is Height to Me? ⑦Eigashima ⑧Brein Games

⑨My Dogs ⑩My Precious People ⑪Dream Tonight

⑫Sleeping,Sugar,or Mental Health

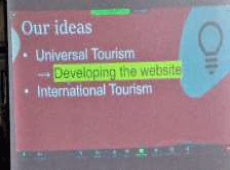

〇明石西、明石北、明石清水 3校合同ポスター発表会(11月14日)

昨年度から3校で相談して実施している合同ポスター発表会を本年度も実施しました。

残念ながら、今年はコロナ禍で、明石清水高校が特色ある取組であるインターシップが実施できず不参加となりましたが、

本校と明石北高校2校計10チーム(明石西6、明石北4)が、明石北高校同窓会館に集まり、スクリーンやパネルを使用して

ポスターセッションを交替で行いました。

明石北高校は、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されており、その自然科学分野の探究活動の成果発表

が行われました。本校は、国際人間科が、「地球市民」や「総合的な探究の時間」での成果(倫理分野、環境問題、SDGs、

等)を、パワーポイントを使い、英語で発表しました。明石西高校の発表についての質疑応答は基本英語で行

われました。明石北高校は、理系の ALT が配置され、SSH の発表を英語で行うという課題もあることから、取り

組みが進められています。

明石西高校国際人間科も、今年から兵庫県立大学国際商経学部と連携し、英語が話せるだけでなく、社会科学や自然

科学分野の専門的知識を持った国際社会で活躍する人材育成を目指しており、仮説探究型の明石北高校の自然科学分

野での発表は大変参考になりました。

開会のあいさつで、明石西高校の安岡校長先生が、「活用する知識を知恵にするリテラシーを身につけることが大切であ

る」との話をされましたが、今回の発表会はそのよい機会だと参加して実感しました。参加生徒は、自然科学分野の仮説探

究型の学習手法に関心を持ち、感じた疑問に対し、積極的に質問していました。明石西高校のパワーポイントを使用しての

説明は大変わかりやすく、大切にしてきた表現力、コミュニケーション力は、良く発揮できていると感じました。

仮説を立て、繰り返し実験によって検証していく、研究手法にはあまり慣れていませんが、発表への評価活動

(研究目的、先行研究・バックグランド、研究方法、データ等の処理、研究結果、声の大きさの6項目を3段階で評価)

を通して、よい刺激となり興味を持ち、学びの幅や深まりに気付く機会となっていました。

開催目的

①多様な事象に対して、教科・科目の枠にとらわれずに多角的・複合的な視点で捉える態度を育成する。

②自分が興味を持った事実を他者にわかりやすく伝えるコミュニケーション能力を養う。

③自然現象や社会現象を自然科学、社会科学としてとらえ、その事柄を数学的な手法や科学的な手法などを用いて探究するきっかけとする。

④交流し親交を深める中で各校の取り組み内容を共有すると同時に、同年代の興味関心を共有し、現代社会における問題点を議論する。

明石西高校の発表テーマ

①死の概念と宗教

②ホワイトハウス

③世界と貧困

④環境問題

⑤女性管理職

⑥発展途上国の教育事情

明石北高校の発表テーマ

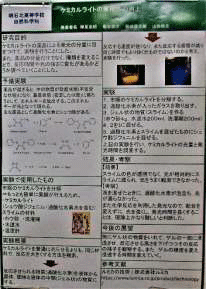

①ケミカルライトの実用性の向上

②植物プランクトンの増加から明石ダコを増やす

③管住性ハチ類による明石北高校周辺の生物多様性について

④ミルワークがプラスチック袋を食べることができるか、また分解できるか

「PDFファイル」でも閲覧できます。

普通科「総合的な探究の時間」中間発表会 及び 国際人間科 兵庫県立大学との共同授業

(11月19日)

11月19日6・7時間目。普通科の1、2年生は、「総合的な探究の時間」の中間発表(1年生は7限)、国際人間

科の1、2年生は、兵庫県立大学国際商経学部の大学生との共同授業を実施しました。両方の授業共に、お互

いの意見を述べ合い交流する中で、刺激し合い、考えを広め、深める経験を積みました。

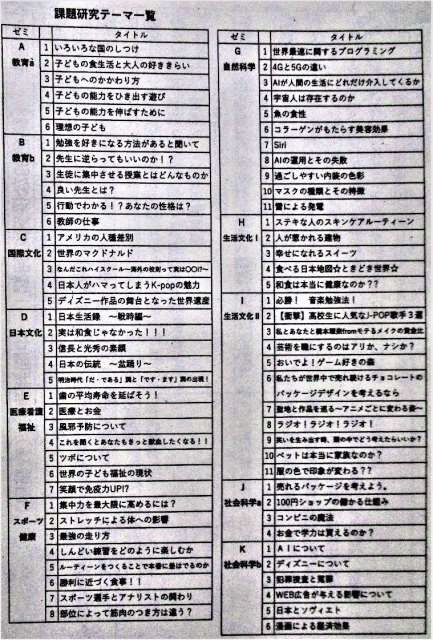

〇普通科1,2年生「総合的な探究の時間」中間発表(11月19日)

昨年度から「総合的な探究の時間」をリニューアルし、「教育」「国際文化」「日本文化」

「医療・看護・福祉」「スポーツ・健康」「自然科学」「生活文化」「社会科学」などの分野の中から、

それぞれのグループがテーマを設定、探究活動を行っています。

今年度は、2年生が計74テーマを設定し、研究してきた途中経過(調査・仮説・検証)を中間発表

会として2年生と1年生の前で行いました。

発表は「密」を避けるため、発表者が各教室を回り行いました。

1回10分間、計10回のローテーションを組み、各グループ2回ずつ行いました。

10分間の展開は、ポスターを掲示しての発表(3分)、質疑応答・評価シート記入(3分)、交代・準備

(4分)で、2年生は発表に対する他者からのフードバックによって、後半の研究をすすめる手がかりとしました。1

年生は、発表を聞いて、次年度の研究テーマを考えました。昨年度は、最後に研究成果をとりまとめ、冊子にし

て配布しています。

研究テーマは、最近話題となっているAIやアニメ・歌・ゲーム、感染防止マスクなど、また、子ども

の権利や福祉、プログラミング、食生活など未来を考える内容など多岐にわたっており、テーマ選

定の理由や研究の意義に迫る聞き手からの質問に圧倒されつつも、意欲的に答えていました。

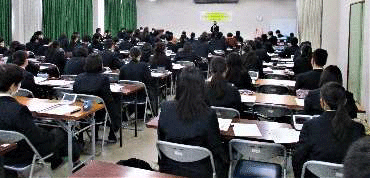

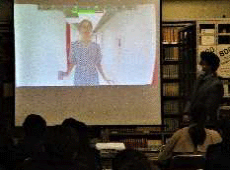

〇国際人間科1,2年生 兵庫県立大学国際商経学部学生と共同授業(11月19日)

今年から始めた兵庫県立大学国際商経学部学生との共同授業の第1回目を明石西高校で行いました。

1年生がMAR教室、2年生が図書室に入り、兵庫県立大学学生9名が1年生生徒40名と、12名が2年生40名と共同

授業に臨みました。

国際商経学部の学生は、外国からの留学生が多く、一部は新型コロナウイルスの影響で海外に留まっているため、

オンラインで参加しました。オンラインでの海外との授業は、明石西高校としては今回が初めての取り組みです。

6時間目は、兵庫県立大学の概要紹介、大学生の自己紹介と質疑応答、1つ目の大学生の発表、7時間目は、2つ目の大学生の発表、グ

ループデスカッション、全体での意見交換等を行いました。授業のテーマは、①明石駅前・魚の棚で外国人観光客を増やす方策、②障が

い者や介助者に優しい観光まちづくりの提案について、議論することです。全て英語で行う授業を目指しました。

2年生は1年間英語での授業を行ってきており、英語運用能力はかなり身についているため、大学生との議論が深まっ

ていましたが、1年生はまだまだ経験が浅いため、英語を話そうと意欲的に取り組んでいるものの、かなり伝えることに苦

労していました。しかし、「ラブ ミステイク」(失敗を恐れず、英語を話すこと)にチャレンジしていて、今後の成長が楽しみです。

次回は、兵庫県立大学を訪問して、共同授業を行う予定です。

「PDFファイル」でも閲覧できます。