かとう・キッズ・オンライン 21世紀に語りつごう かとうの民話3選 文 吉田省三 | |

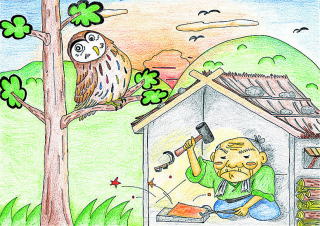

| 虎さんとフクロウ むかし、沢部村の南坊は、松林のあいだを細い道が十文字にまじわるだけのさびしいところでした。 そのころのことです。松林のふもとに、虎さんという鍛冶屋さんが住んでいました。仕事だけが楽しみという、まじめなお年寄りでした。 「お百姓たちが、よろこんでくれるからのー。ちょっとでも使いやすいもんを作らにゃ」 こういって、くる日も来る日も、山すその小屋で鍬や鎌を作っていました。 「トッテカン、トッテカン」 雨がふっても風が吹いても、虎さんの槌の音はやみませんでした。 いつのころからか、一羽のフクロウが小屋の近くの木にとまって、虎さんの仕事をながめるようになりました。そして、槌音にあわせて首を右左にふりました。まるでその音を楽しんでいるようでした。すっかりあたりが暗くなると、虎さんは帰りじたくをはじめました。すると、フクロウも餌をさがしにとびたつのでした。こうして、虎さんとフクロウはすっかり仲よしになりました。 やがて、夜がふけるころになると、フクロウが、 「虎さん、帰ってネンコロショ」と鳴くようになったと伝えています。 え:坂田真澄さん(兵庫教育大学2年) |

|

|

|

わらじキツネ むかしのことです。新定村に住んでいたじいさんが、山へ柴刈りに行きました。むちゅうになってどんどん刈ってゆき、知らずしらずのあいだに、キツネの穴のまわりまで刈ってしまいました。 「しもたことをした。あたん(しかえし)がなければよいが…」 このころは、キツネは神様の使いで、人間がすこしでも気にさわることをすると、かならずあたんをすると信じられていまた。 夕方、家へ帰ったじいさんは、ばあさんにこの話をして、心配しながら寝てしまいました。 つぎの日の朝、じいさんが目をさましますと、軒さきにつるしておいたわらじの鼻緒が、プッツリと切られていました。また、そのつぎの朝も、同じように切られていました。 「やっぱり、キツネのあたんや」 困ってしまったじいさんは、ばあさんと相談し、キツネの大すきなものを供えることにしました。 「おキツネさん、すんまへん。かんにんしてくだされ」 じいさんは、さっそくアブラアゲと鉢いっぱいの赤飯を、穴のところへ置いてきました。 すると、そのつぎの朝からは、わらじの鼻緒は切れなくなりました。そして、アブラアゲはもちろん、赤飯の鉢もからっぽになっていたと伝えています。 え:田中絵美さん(兵庫教育大学2年) |

|

| 神戸石の由来 ずーっとむかし、穂積村に力持ちの男がいました。身長が二メートルあまり、体重は百四十キログラムもあって、一日に十八リットルのご飯をペロリとたいらげ、おやつに四キログラムの素麺を食べたそうです。ですから、ものすごい力が出ました。 「わしと力くらべするやつは、おらんかいのー」と、毎日、近くの町や村をのし歩きました。はじめのうちは、力じまんの若者が、つぎつぎに挑戦しましたが、片腕でグイとひっくりかえしてしまいました。そのため、相手がだれもいなくなり、男は力があまってしかたがありません。 「そうや、川と力くらべしてみたろ」と、毎日、近くの町や村をのし歩きました。はじめのうちは、力じまんの若者が、つぎつぎに挑戦しましたが、片腕でグイとひっくりかえしてしまいました。そのため、相手がだれもいなくなり、男は力があまってしかたがありません。 「そうや、川と力くらべしてみたろ」 ポンとひざを打ち、樫の板で作った大きな戸を持って、大川(加古川)へ入りました。そして、もっとも流れのはげしい所に戸を立てて、足をふんばりました。おどろいたことに、せきとめられた水は、上流の方へと逆に流れたそうです。こうして、川との力くらべにも勝った男は、川原にあった三百キログラムあまりの大石を、ヒョイとかついで村へ帰ってきたということです。 この男は、神戸という名字だったので、神戸石とよばれ、いまも村の中の道わきによこたわっています。 え:坂田真澄さん(兵庫教育大学2年) |

|

| 兵庫県加東郡教育委員会 |