トータルステーションを用いた実習

学校設定科目「応用測量」スタート

農業土木科では今年度から学校設定科目「応用測量」を開講しました。

4月26日(火)に近畿測量専門学校の山田先生に特別講師とし特別授業を行いました。 実習では2年生を対象として校庭の基準点をトータルステーションを使って測量しました。 トータルステーションは角度と距離を同時に測定することができる最新鋭の器械です。 生徒は一瞬のうちに角度と距離が測れることに驚くと同時に、改めて最新技術の測量システムに魅力を感じていました。

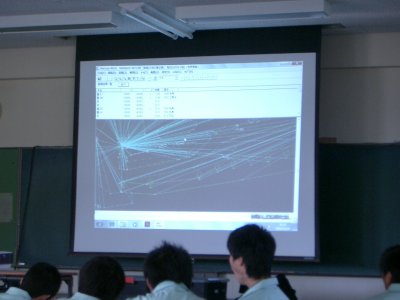

スライドによる説明 測量実習 浅野先生と生徒