学校概要

学校概要

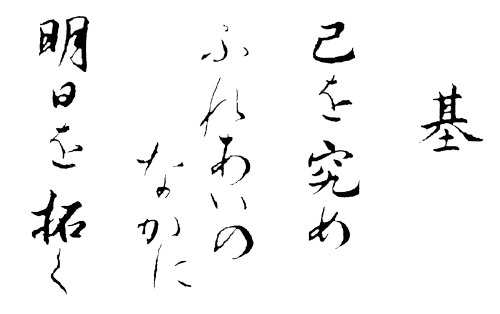

- 基 -

己を究め ふれあいのなかに 明日を拓く

校訓を本校では「基(もとい)」と読んでおります。「基」とは、ものを支える根幹〔どだい〕を指すことばであり、心をつちかう〔よりどころ〕を意味します。人間の永遠の歩みを確かなものとするための、日々の願いをこめたものです。

己を究め

厳しく、温かく、自分の可能性をみつめながら、自ら進んで 学び続ける力を身につけ、気高い「個」の確立を目指し、

ふれあいのなかに

人やもの、こととの出会いを大切に、喜び、悲しみ、悩みを友とわけ合い、人間の輪を広げていく仲間づくりを通して、

明日を拓く

希望と自信に満ちた、心身共に健康で、世のため人のため、未来のために役立つ人間として巣立ちゆく。

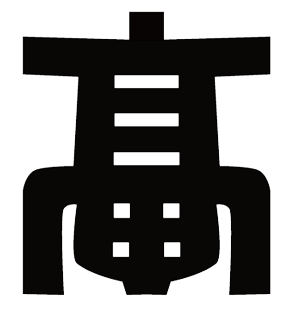

校章の由来

甲山(標高309.4m)は約1500万年前六甲花崗岩を貫いて現れ、その後永年の削剥作用により、現在のまろやかな稜線をつくりました。サヌカイト(黒色安山岩)は縄文時代に石器として注目され、弥生時代の人々はこの山頂に銅戈や土器を残しました。

甲山は摂津の国(大阪北部から阪神間なかでも西宮)の象徴として、その後も崇められてきましたから、摂津の国は甲山を中心に開けた文化といえるでしょう。

この甲山文化発祥の地に県立西宮甲山高等学校は生まれました。

この甲山のまろやかな稜線を「高」の文字にとりいれ「甲」の文字を配して、朝に夕に眼下に望む西宮の象徴ともいうべき甲山を表し、併せて円満な人格の形成を祈念しています。また校章全体に重厚感をもたせ、しかも簡潔にまとめて誠実さを表し、県立西宮甲山高等学校と、ここに学ぶ生徒、教師が「発展」にむけて共に歩む姿を示すものです。

考案は開校時の東播磨教育事務所副所長岡田健一氏です。