| 学校名 |

伊丹市立西中学校 |

| 教科(科目等) |

数学 |

学年 |

1年 |

| 単元名 |

方程式

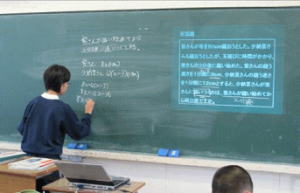

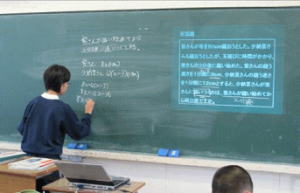

| ICT活用の様子 |

|

|

| 指導計画 |

本時 11/11

第一次 等式と方程式 ・・・2時間

第二次 方程式の解き方 ・・・2時間

第三次 いろいろな方程式・・・2時間

第四次 方程式の利用 ・・・3時間

第五次 方程式の作問 ・・・2時間 |

| 本時のねらい |

方程式の文章題を作問することを通して、問題を解く際にどのような情報が必要なのかを理解させ、文章題を解く力の育成につなげる。 |

| 活用したICT機器 |

PC プロジェクタ |

| コンテンツの準備 |

生徒がつくった文章題が打ち込まれたプレゼンテーションソフトのコンテンツ

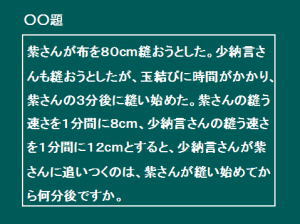

※ 「○○題」の○○には生徒の名前を入れる。

※ 生徒の文章題と解説は、あらかじめ回収し、教師がチェ

ックを行う。

※ コンテンツは教師が作成する。 |

|

|

| 授業でのICTを活用した場面及び主な活用方法 活用の目的(意図) |

・全体の場で解説する場面を設けることで、わかりやすい解き方と説明の仕方を考えさせ、言葉で表現する力の育成を図る。

・生徒がつくった文章題をプロジェクタを使って黒板に映すことにより、生徒が問題の解説をする際に、チョークでアンダーラインを引く、文字式や言葉を書き込む等、工夫して問題の解説ができるようにする。

・生徒がどのような問題をつくったのか、クラス全体や他のクラスとも共有できるようにする。 |

| ICTを活用した場面及び主な活用方法 |

■導入 □展開 ■まとめ

①家庭学習で文章題の作問を行い、その中から選んだ数問をプリントにして生徒に解かせた。

② 授業の後半で問題を作成した生徒に解説をさせた。その際にコンテンツを黒板に映した。

③時間がなくなり、解説できなかった問題については次回までの課題とし、次回の授業の最初に解説をさせた。 |

|

|

| ICT機器を活用するメリット |

・説明をする生徒は、チョークでアンダーラインを入れたり、文字式や言葉を書き入れたりするなど、説明の仕方を工夫できる。

・説明を聞く生徒は、問題文に集中しながら解説を聞くことができ、解決の手順や方法を理解しやすい。

・生徒が作成した文章題がデータで保存されるので、他のクラスの授業でも紹介できる。

・問題文に生徒の名前をつけて黒板に映し出すことで、説明する生徒も、問題を解く生徒も意欲的に取り組むことができるようにする(例「山田題」など)。問題の解き方が分からない生徒は、問題を作った生徒に教えてもらおうとする姿が見られた。 |

| 活用のポイント |

・パワーポイントのコンテンツを生徒に作らせれば、説明に必要な図や画像を取り入れるなどより工夫して説明ができ、表現力の育成につなげることができる。

・ 「文章表現が適切か」「解説は正しいか」等の確認を教師が事前に行い、考え方や解説が正しいことを事前に生徒に伝えておくことで、生徒たちも自信を持って発表できるようにする。

・ 計算問題のように表現が易しい作問であれば、作成したその場で実物投影機を使って映し出し、全体で問題に取り組むこともできる。 |

| 担当教科等でICT活用授業が効果的であると思われる単元及び指導内容について |

| すべての単元で作問の取り組みが可能である。しかし、作問は問題を解く以上に考える力が要求されるので、生徒の状態に応じて単元を選択する必要がある。 |